東日本大震災の発生から11日で14年を迎えます。

これまでに亡くなった人は1万5900人、今もなお2520人の行方が分かっていません。

被災地では復興が進む一方で、いまだに約2万8000人が避難を余儀なくされています。

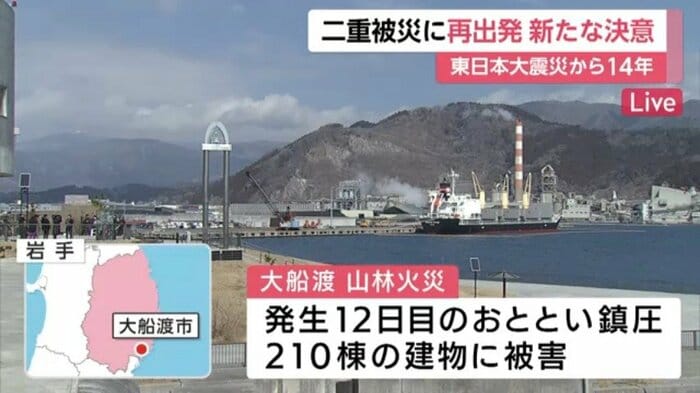

“二重被災”となった岩手・大船渡市

2月26日に大規模な山林火災が発生した大船渡では、延焼区域ではない、「みなと公園」で追悼の献花が行われています。

岩手県で死者・行方不明者6254人を出した東日本大震災。

大船渡市では423人が亡くなり、79人が行方不明となりました。

この公園には1年前、震災を後世に伝え続けようと「未来へ祈る」という文字が書かれたモニュメントが設けられました。

11日も朝から多くの人が訪れ、祈りをささげています。

また平成以降最大規模となった大船渡市で起きた山林火災は、発生から12日目の9日にようやく鎮圧となりましたが、210棟もの建物で被害が確認されています。

多くの人が“二重の被災”という厳しい現実と向き合っていますが、なんとか助け合って再出発を目指そうと、それぞれが決意を新たにする一日になっているようにも感じます。

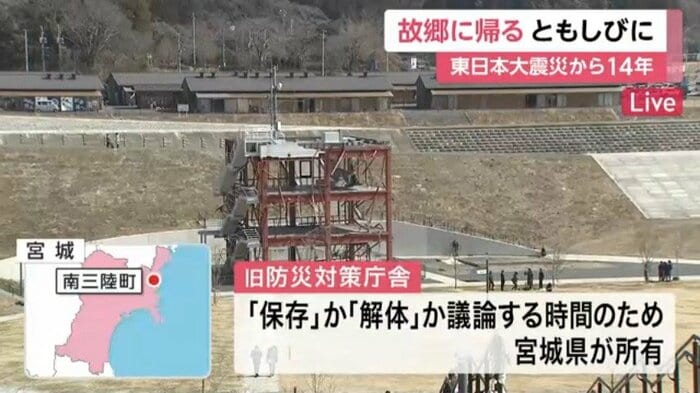

南三陸町の旧防災対策庁舎「震災遺構」に

宮城・南三陸町の旧防災対策庁舎は、高さ12メートルの建物を15メートルを超える津波が襲い、43人が死亡・または行方不明となりました。

この防災対策庁舎は、町民が「保存」か「解体」か議論する時間をもつため県が所有してきました。

しかし2024年3月、町は町有化と震災遺構としての保存を決めました。

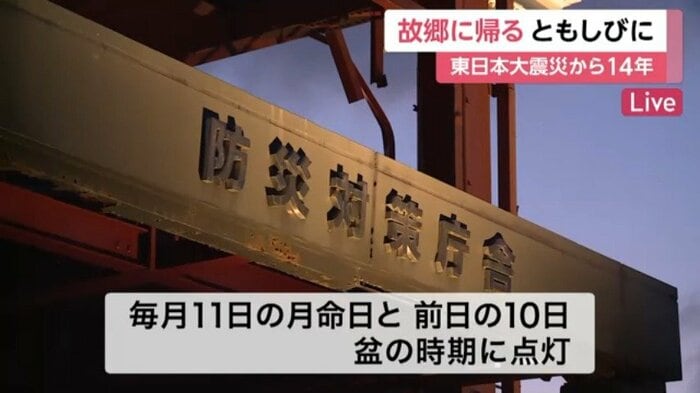

10日は防災対策庁舎を照らすため、新たに設置された照明も灯されました。

照明は、毎月11日の月命日と、その前日の10日に灯されるほか、亡くなった人が故郷に帰ってくるための灯火として盆の時期に点灯されます。

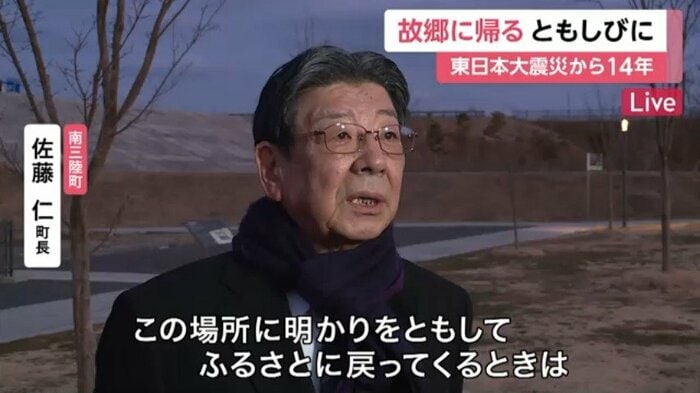

南三陸町・佐藤仁町長:

この場所に明かりを灯して、ふるさとに戻ってくるときは、この場所にちゃんと明かりが灯っているよと、亡くなった皆さん方にお示しをしたかったなというのが一番の思いです。

震災遺構、そして亡くなった人が故郷に帰る目印として、庁舎は新たな役割を持って震災発生から14年の日を迎えています。

福島第一原発の“除染土”最終処分地見えず

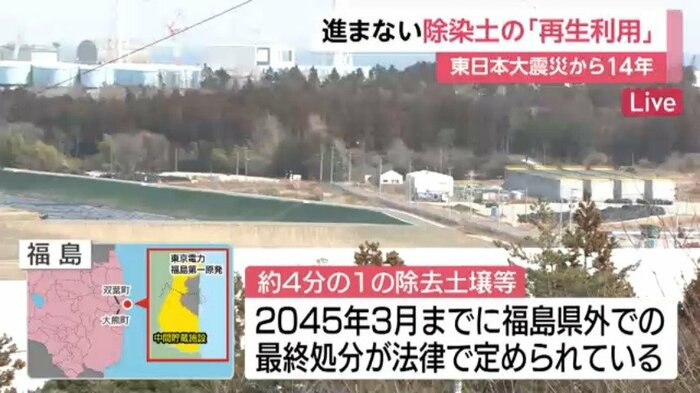

福島県の大熊町と双葉町の帰還困難区域内にある“中間貯蔵施設”では、福島第一原発事故後、除染で発生した土などが保管されていて、13日で運び込みの始まりからちょうど10年をむかえます。

このうち、放射性物質の濃度が低い土は、全国の公共工事などで「再生利用」される方針です。

しかし、東京や埼玉で計画された実証事業は、地元の反対があり進んでいません。

残りは“福島県外”で2045年3月までに「最終処分」することが法律で定められています。

約束の期限まであと20年となりますが、最終処分地の行方は全く見えていません。

全国的に議論を行い理解を広げることが急務といえます。

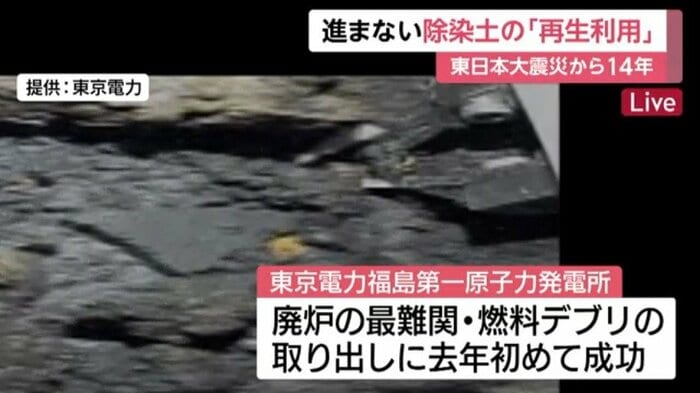

一方、福島第一原発の廃炉に向けては、最難関とされる燃料デブリの取り出しに2024年初めて成功しましたが、その量は0.7グラムにとどまりました。(※880トンあると推計される)

国と東京電力が2051年までの廃炉完了を目指す中、時は刻まれていきます。

(「Live News days」3月11日放送より)