ネットバンキングにかかわる不正送金被害が急増している。

被害に遭わないための習慣と、万が一被害に遭った時の行動について、ファイナンシャルプランナーの坂本綾子さんに聞いた。

ある日、銀行の預金残高を確認したら、あるはずのお金がない…という恐ろしい事態が急増しています。

これは、インターネットバンキングを利用する人のIDやパスワードを盗みとって、その人の預金を不正に送金するというもの。

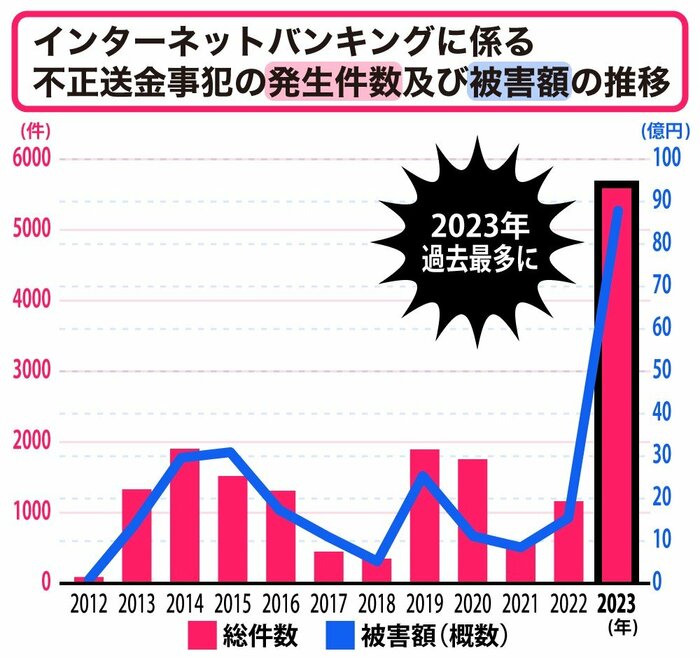

この不正送金被害は、以前から報告されていましたが、注意喚起が行われたことで一時は落ち着いていました。

ところが、2023年には5578件、被害額は約87億3000万円と、それぞれ過去最多に。

その勢いは現在も続いており、2024年の被害総額も82億円台と、高い水準で推移しています。

主にメールやショートメッセージサービス(SMS)を利用する「フィッシング」と呼ばれる手口が使われています。いまやインターネットは生活に欠かせませんし、メールやSMSも日常に浸透しています。

そんな中、どうすれば被害に遭わずに済むのか、万が一被害に遭ったらどうすればいいのか、注意点を紹介します。

巧妙な偽サイトに誘導

まず、フィッシングの手口を知っておきましょう。

フィッシングとは、実在する企業や官公庁の名前でメールやショートメッセージサービス(SMS)を送り、企業や官公庁の偽のサイトに誘導してアカウント情報を入力させて盗み取る方法です。

取引がある実在の銀行名のメールやSMSであっても安心できないということです。

銀行や金融庁を名乗る偽メールやSMSが大量に送られていて、誘導する偽サイトもとても巧妙に作られているため、うっかり入力してしまうリスクがあります。

そもそも銀行がSMSでIDやパスワードなどを問い合わせることはありません。

「個人情報の確認」「不正アクセス」「取引の停止」など、不安にさせる言葉に動揺してメールやSMSに記載されたリンクを開くことはやめましょう。

被害に遭わない“5つの習慣”

被害に遭わないためには、不審なメールやSMSに敏感になるだけでなく、次の5つの行動を習慣化しておくことをお勧めします。