ロシアのウクライナ侵攻開始から3年が経過した。「BSフジLIVE プライムニュース」では識者を迎え、米トランプ大統領が仕掛ける停戦への動きとそれに対するロシア、ウクライナの反応を分析。さらに、停戦実現後の課題についても議論した。

トランプ大統領はロシアに操られているのか、駆け引きか

竹俣紅キャスター:

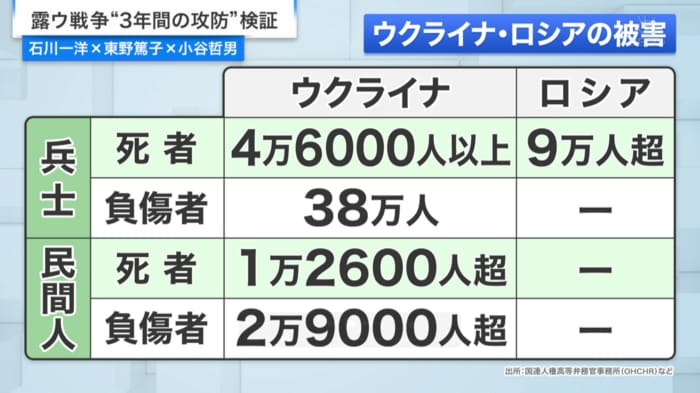

ゼレンスキー大統領の発表によれば、3年間の戦闘でウクライナ軍兵士の4万6000人以上が死亡、負傷者は38万人に及ぶ。国連人権高等弁務官事務所によれば、民間人の死者は1万2600人超、負傷者は2万9000人超。

一方、英BBCとロシアの独立系メディア「メディアゾナ」の共同調査によれば、2025年1月末時点で9万人超のロシア軍兵士が死亡した。

ジャーナリスト 石川一洋氏:

ロシアにとって一番の損失はウクライナ(そのもの)。兄弟国家だとか連携と言ってきたが、このプーチンの残酷な戦争によって、それは永久になくなったと感じる。

一方、現在プーチンは「目標は達成しつつある」というような発言をしており、国内的にはロシア人は終結が近いというメッセージだと受けとめている。

東野篤子 筑波大学教授:

合理的に経済的利益を追求すればとても甘受できない損失があっても、ロシアは侵攻をやめない。究極的にはウクライナの属国化、あるいは完全にロシアに依存する国家を作ることが目的で、それが達成されていないからプーチン大統領がやめるわけがないとウクライナ側は思っている。

停戦交渉に乗らない場合はウクライナの責任だというぐらいのことが、アメリカを中心にロシアも一緒になって言われているが、今戦争に勝っているつもりのロシアが停戦交渉に乗るわけがない。

乗るならそれは自分たちを欺くためでいつか必ず再侵攻してくる、とウクライナ人は思っている。ただ、戦況はとても苦しい状態。

ジャーナリスト 石川一洋氏:

ロシアには、アメリカとの関係が悪いのが本来のロシアの姿で、それに戻るべきだという勢力が一定程度いる。

プーチンが停戦に動くとして、この勢力を抑えられるかが国内的に大きな問題となる。

小谷哲男 明海大学教授:

トランプ政権では、バイデン政権時に活発だったロシアが侵攻する理由についての議論が一切ない。

圧倒的にロシアへの理解が弱く、ロシア側のナラティブ(物語)をそのまま受け入れている。そこにタッカー・カールソン氏のようなロシアの味方が入っていく。非常に危険。

反町理キャスター:

プーチン大統領は情報戦でトランプ政権を完全に圧倒することに成功しつつあるのか。

小谷哲男 明海大学教授:

一般的にはそう言われるが、トランプ大統領の側近にはディールのために受け入れたふりをしていると言う人も。

正直わからないが、政権内にロシアの言いなりで停戦交渉を進めようとしているのではない人たちもいることは感じた。

“取引のためならなんでもやる”トランプ政権

竹俣紅キャスター:

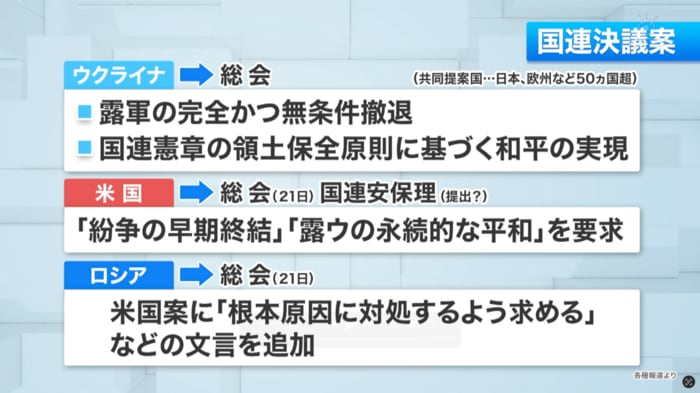

日本や欧州諸国など50カ国超が共同提案国となりウクライナが国連に提出した決議案には、ロシア軍の完全かつ無条件の撤退、国連憲章の領土保全原則に基づく和平の実現などが盛り込まれた。

米トランプ政権は名を連ねず独自案を提出。ロシアは、根本原因に対処するよう求めるなどの文言をアメリカの案に追加した修正案を提出した。

ジャーナリスト 石川一洋氏:

2024年までには考えられなかった極めて奇妙な状況。ただ、善意で解釈すれば、トランプ政権は国連のお墨付きが欲しい感じもある。

ロシアは、例えばウクライナが絶対にNATOに加盟しない、完全な中立、といった内容を付け加えることでアメリカの行動を決議の形で縛ろうとしている感じ。

小谷哲男 明海大学教授:

トランプ政権は国連を全く信用しておらず、国際法やルール、国際秩序などは存在しないものと思っている。大国が利益を追求するのが国際社会だという認識。

国連を使おうとしているだけまし。トランプ政権の取引材料の中に国際秩序があるかもしれないが、それを守ることが目的にはならない。

東野篤子 筑波大学教授:

ウクライナには大変危機的な状況。過去に通った国連決議はウクライナの領土的な一体性と主権を確保するという原則的な立場が守られていたが、大きな転換点になる。

もちろんそれを受け入れるわけはない。ロシア軍の完全かつ無条件の撤退、領土保全などがなければ、戦争が終わってもウクライナの人は安心して暮らせない。

竹俣紅キャスター:

ウクライナメディアの報道では、トランプ政権の新たな鉱物に関する合意案の対象は鉱物のみならずガス・石油も含み、ウクライナ側が求める安全保障の確約は含まれない。

資源の収益による5000億ドル(75兆円規模)の基金を設立し、アメリカが基金の所有権を保有するというもの。

東野篤子 筑波大学教授:

ウクライナ側としては、安全保障の確約が含まれていなければ鉱物合意案を出した意味がない。とても受け入れられない。ただ、鉱物にアメリカが飛びついてくれたことは一筋の光で、これを軸に交渉は続けていくと聞く。

反町理キャスター:

大統領が変われば「過去の支援は無償の軍事支援ではなく有償だった、金がないなら現物で払え」。理屈は通るか。

小谷哲男 明海大学教授:

軍事支援予算の約半分はアメリカの防衛産業に流れており、相互に利益があった。

ただ、トランプ大統領やその支持基盤の人たちは、バイデン政権は白紙の小切手をウクライナに渡したと批判してきた。それを回収するのがこの取り決めということ。

トランプ政権は、これを将来の軍事支援の基金にするのかは言っていない。ワシントンの関係者は「取引の最中に言うわけがない」とのことだったが。

反町理キャスター:

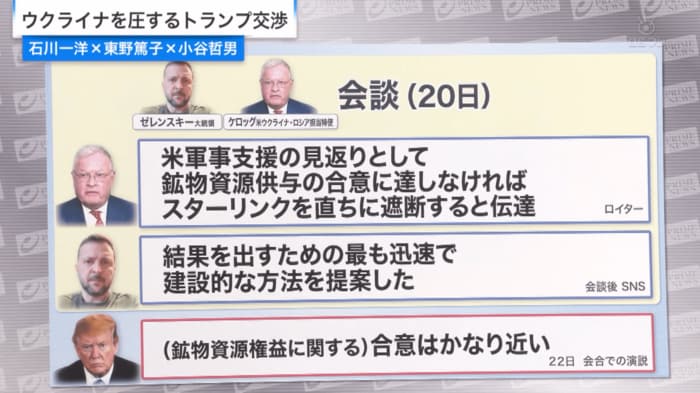

米ケロッグ特使とゼレンスキー大統領の会談があった。

ケロッグ氏は「軍事支援の見返りとして鉱物資源共有の合意に達しなければ、スターリンク(イーロン・マスク氏のスペースX社の衛星通信システム)を直ちに遮断する」と伝達した、とロイターが報じた。この恫喝は悪質に見える。

小谷哲男 明海大学教授:

悪質だが、取引のためなら何でもやるのがトランプ政権。

ケロッグ氏も特使の役割を失うかもしれない難しい立場。自分の立場を守るためにも発言したのだと思う。

愚弄されてもアメリカへの説得を続けるしかないウクライナ

竹俣紅キャスター:

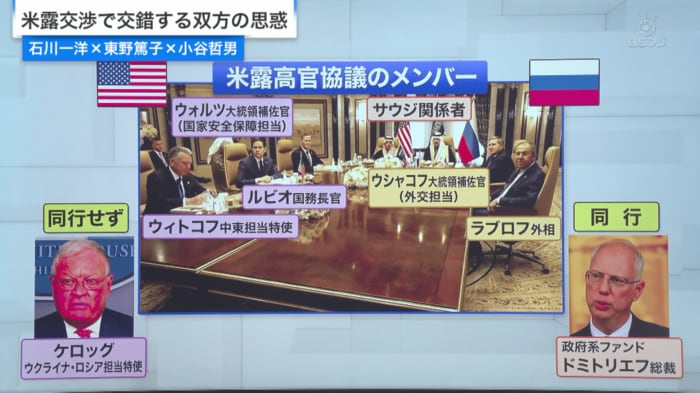

2月18日にアメリカ・ロシア両政府がサウジアラビアで高官協議を行った。

アメリカ側からはウォルツ大統領補佐官、ルビオ国務長官、ウィトコフ中東担当特使。ウクライナ・ロシア担当特使のケロッグ氏は同行せず。

ロシア側はウシャコフ大統領補佐官、ラブロフ外相、政府系ファンドのドミトリエフ総裁。

小谷哲男 明海大学教授:

ケロッグ氏はすでにロシア担当を外れウクライナのみの担当で、ロシア担当はウィトコフ氏が兼任。彼が完全にトランプ大統領の代理。

一任されているとロシア側が理解したので、サウジアラビアでの協議前にモスクワでプーチンが会った。

ジャーナリスト 石川一洋氏:

ロシア側で差配したのがドミトリエフ総裁。プーチン大統領の信頼を得ており、いろんな交渉で調整役になっている。

今後何らかのディール、例えばトランプ大統領にとってインフレが大問題だから石油価格を下げることに同意する、といったことなどに関わる可能性がある。

東野篤子 筑波大学教授:

トランプ政権とプーチン政権は、大国間の話し合いで都合いいように決めるのが一番効率的で素早いという考え。話にウクライナが存在しない。

だが、ロシアを勝たせるなら背後にいる中国も勝たせることになる。また、今は凍結しているロシアの資産から発生する利益でウクライナに物を買っているが、使えなくなる。

アメリカがその分を払うのか。こうした指摘はヨーロッパや日本がしっかり行わなければ。

竹俣紅キャスター:

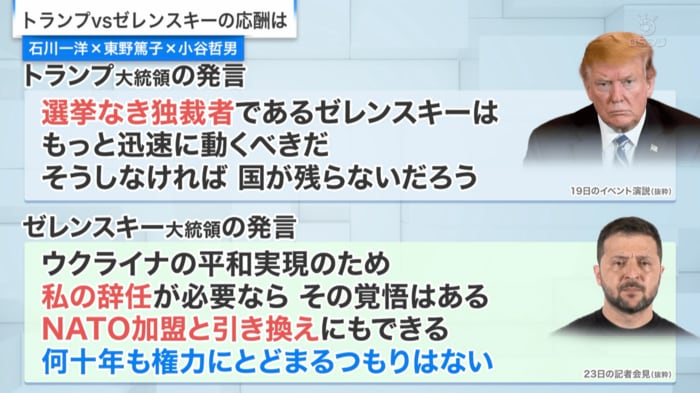

トランプ大統領は「“選挙なき独裁者”ゼレンスキーはもっと迅速に動くべきだ。そうしなければ国が残らない」と発言。

ゼレンスキー氏は「平和実現のため私の辞任が必要ならその覚悟はある。NATO加盟と引き換えにもできる。何十年も権力にとどまるつもりはない」とした。

東野篤子 筑波大学教授:

ゼレンスキー大統領としては「独裁者と言われて腹が立つのは独裁者だけ、自分はそうでないから腹は立たない」ということだと思う。

また「どうにかしてアメリカとともに生きていく」とも発言している。侵略され欧米に頼って戦争を続けている国の現実。どんなに愚弄されても、たもとを分かって得は何一つない。

だから、アメリカへの説得を諦めないということ。

反町理キャスター:

プーチン大統領から両首脳の発言はどう見える?

ジャーナリスト 石川一洋氏:

停戦するならウクライナにちゃんとした政権がないとロシアも困る。当事者のウクライナを入れずに話は進まないという認識はあると思う。

ただ、できればトランプとの間で多くの枠組みを決めウクライナに受け入れさせる形が好ましいと思っているだろう。

反町理キャスター:

今の構造の中でトランプ大統領が目指しているものは。

小谷哲男 明海大学教授:

まず、就任演説で言った「ピースメーカー」になること。その先にはノーベル平和賞がある。そして、やはり中露の離間。

中国を孤立させるためにも戦争を終わらせてロシアを引き寄せたい。その第一歩がウクライナの停戦という位置づけ。

ジャーナリスト 石川一洋氏:

中国のジュニアパートナーに成り下がって完全に依存するのは、ロシアとしては自尊心からしても許せないところはある。

中露の関係を切ることは絶対にないが、完全に同盟国になるということではなく、それぞれの国益を理解した上で共同歩調をとる。

アメリカの対中包囲網にロシアが乗るという考えは甘すぎる感じがする。

(「BSフジLIVEプライムニュース」2月24日放送より)