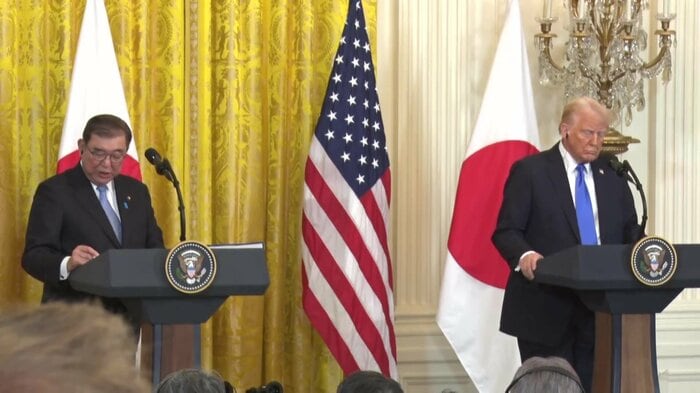

石破首相とトランプ米大統領との会談の結果、暗礁に乗り上げていた「日鉄ディール」が、再び動き出す可能性が出てきた。首相は、対米投資を1兆ドル規模まで引き上げる意向も伝え、アメリカ経済への貢献をアピールした。

「買収でなく投資」

トランプ大統領は、日米首脳会談のあとの記者会見で、「日鉄は購入でなく、投資を検討している」としたうえで、「USスチールを所有するのでなく、多額の投資を行うことで合意した」と述べた。

日本製鉄の計画は、北米子会社を通じてUSスチール株を1株55ドルで全株取得し、完全子会社化するというものだ。トランプ氏は、USスチールは「我々にとって、非常に重要な会社だ」と強調し、「アメリカから去るのは見たくないし、実際に去ることはないだろう」と話し、今週、日鉄の幹部と会う機会を持って、協議する考えを示した。会談が実現すれば、日鉄側は計画が国内製造業を重視するトランプ大統領の考えとも合致し、雇用の維持にもつながることを説明する見通しだが、トランプ大統領の言う「投資」が何を指すのか明らかでない中、大統領側がどこまで理解を示すのかが焦点となる。

LNG購入増で電気・ガス料金への影響は

対日貿易赤字の縮小を迫るトランプ政権に対し、石破首相は、対米投資を1兆ドル(約150兆円)に引き上げると表明し、共同声明には、アメリカからLNG購入拡大も盛り込まれた。

LNG=液化天然ガスは、都市ガスの原料や火力発電の燃料として使われるが、石油や石炭などほかの化石燃料に比べて環境への負荷が小さいエネルギーとして知られている。天然ガスを液化してLNGにすることで、体積が約600分の1に縮小され、船舶による大量の輸送やタンクでの貯蔵が容易に行えるのが特徴だ。

アメリカからのLNGの輸入拡大が実現した場合、日本にとってどのようなメリットが考えられるだろうか。日本は、ほぼ全量のLNGを輸入でまかなっている。2024年のLNG輸入量は約6600万トンで、オーストラリアが約4割、マレーシアなど東南アジアが2割を占めるのに対し、アメリカは1割弱にとどまる。アメリカ産の輸入が広がれば、国際情勢の影響を受けるリスクの低減を通じて、エネルギーの安定調達につながることが期待される。

気になるのが、電気・ガス料金への影響だ。アジア向けのLNGの長期契約は、原油価格に連動して決めるやり方が採用され、原油市況の影響を強く受けるのが通例だ。一方、シェールガス増産に沸き、パイプラインが張り巡らされたアメリカには、国内の需給でガスの価格を決めるしくみがある。南部ルイジアナ州の集積地での取引価格が、地名をとって「ヘンリーハブ(Henry Hub)」と呼ばれ、アメリカの代表的な先物指標となっているが、原油価格の変動に影響されにくいとされ、現状では、原油連動の長期契約価格と比べ1~2割低く抑えられている。価格決定方法の異なる調達の組み合わせが増えれば、長期的には結果として、電気・ガス料金の高騰抑制につながる可能性もあるが、アメリカ側からいくらで購入するかやその時の原油ガス市況に左右される面も大きい。

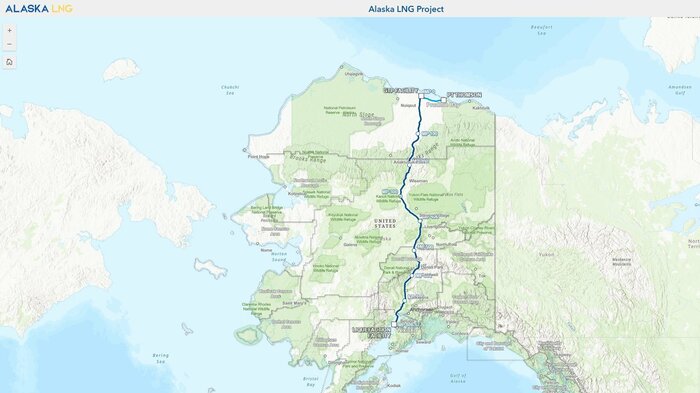

今回、アメリカ側は、取り組むべき日米合弁事業として、アラスカのLNG開発をあげた。これは、440億ドルを投じ、アラスカ北部のガス田と南部の港を約1300キロのパイプラインで結んで液化施設を建設し、船でLNGを輸出しようというものだ。日本がアラスカのLNGを受け入れるメリットとしては、地理的に近く、輸送で地政学上のリスクがある場所を通る必要がないことがあげられる。ただ、開発費が高額になることへの懸念のほか、コストが価格にどの程度転嫁されるかや、プロジェクトが計画どおりに進むかなどを不安視する見方もあり、詳しい合意内容を見極める必要がありそうだ。

焦点となる「相互関税」の行方

トランプ大統領は、「相互関税」の導入について、10日か11日にも公表する方針を示している。これは、貿易の相手国と相互に同様の関税を課す措置のことを指し、日本も影響を受ける可能性がある。

日米間の関税は、2020年1月に発効した日米貿易協定により、削減や撤廃が進んだ。日本に輸入される物品をめぐっては、牛肉や豚肉などの関税を段階的に引き下げる一方で、コメなどの品目は交渉対象から除外し、TPP=環太平洋パートナーシップ協定で割当枠が設定されているバターなどでは新たなアメリカ枠は設けなかった。一方、アメリカは日本からの自動車や自動車部品に最大2.5%の関税をかけているが、日本側の関税率は0%だ。

トランプ大統領の主張する「相互関税」の趣旨が、品目ごとの税率を見るのか、全品目の税率をトータルとして評価するのか、詳細は不明だ。農産品の税率差を埋めるため自動車の関税を引き上げるとして、日本側に圧力をかけてくる可能性も否定できない。

ひとまず日米の連携強化を打ち出すことができたと言える今回の会談だが、今後の具体的な進展につなげられるのか、予断を許さない状況が続きそうだ。

(フジテレビ解説副委員長 智田裕一)