関税をめぐる日米合意について合意したはずの内容がアメリカ側の文書に記されていないことが問題視されている。浮き彫りになっているのが、同じような内容で合意したEUとの違いだ。

米側文書に見られる日・EUの違い

日米関税交渉は、トランプ大統領との直接交渉で7月22日に合意にこぎつけ、続いてEU・ヨーロッパ連合も27日に合意に達したことが発表された。

日本・EUともに、アメリカがかける「相互関税」は15%で、特例措置が設けられ、「自動車関税」も15%になるというのが合意内容だとされたが、アメリカ側の文書での扱いは異なることになった。

相互関税の変更について発出された大統領令では、EUだけが特に詳しく記述されている。EUからの輸入品は、特例措置がとられると明記され、もともとの税率が15%未満の品目は15%とし、15%以上の品目はこれまでの税率をそのまま適用すると、はっきり書かれている。

ところが、日本については、こうした記載はない。国・地域別の表で税率を示した付属書でも、EUの欄には15%を境に税率が2段階で明示されているが、日本は「15%」と記されているのみだ。

自動車関税をめぐっても、アメリカ側の公表内容には、日本とEUとで差がある。

EUとの合意の中身についてホワイトハウスが出した文書(ファクトシート)には、「EUは自動車や自動車部品を含めてアメリカに15%の関税率を支払う予定」と記され、相互関税のみならず、分野別に課される自動車や自動車部品の関税についても、税率は15%となることが明示されている。

ところが、日本との合意内容に関するファクトシートには、「日本からの輸入には15%の基準関税率が適用される」と書かれているだけだ。

アメリカ側が発出した大統領令や文書に、日本について相互関税の特例措置や自動車関税をめぐる記載がないことが、EUとの大きな差を生んでいる。

USTRと詰めの交渉にのぞんだEU

国際通商交渉に詳しい関係者の間で指摘されているのが、EUが詰めの協議を行ったのが、USTR(アメリカ通報代表部)だったという点だ。

日本と同様に、交渉が難航したEUは、グリア氏が率いるUSTR(通商代表部)を主な相手に、自動車や半導体といった工業製品をめぐり細かい調整を積み重ねた。

合意を受け、グリア代表は、7月27日、「アメリカとの相互的かつ公正な貿易の追求に尽力してくれた」と、EU側で交渉にあたったシェフチョビッチ通商担当委員に感謝の意を表す声明を発表。ウェブサイトに掲載された文章には、合意内容を記したホワイトハウスのファクトシートへのリンクが貼られ、「自動車関税も15%になること」をUSTRとしても明示した形になっている。

「ラトちゃん」とは16回会談

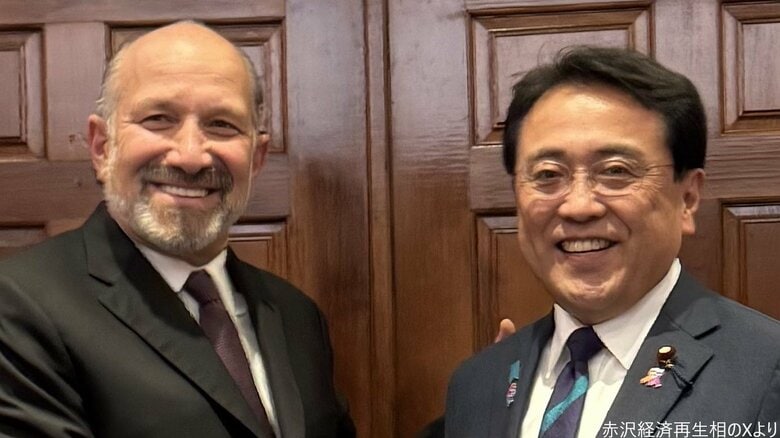

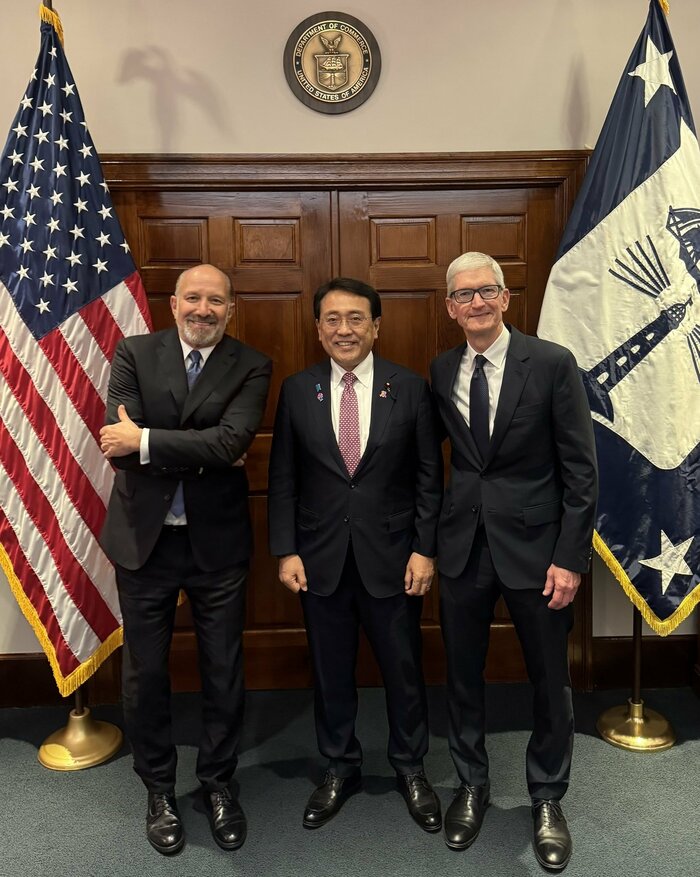

一方、赤沢経済再生相が、交渉の中盤以降、協議を重ねた相手はラトニック商務長官とベッセント財務長官だが、とりわけラトニック氏を重視する姿勢が際立った。

赤沢氏のすべての訪米で対面協議したのはラトニック氏だけで、電話を含めた合意前の協議回数は16回に及び、ラトニック氏との距離を優先的に縮めていく様子が伺えた。トランプ大統領との直接交渉の前日7月21日夕方には、赤沢氏はラトニック氏と2時間以上面会し「予行演習」を行っている。

赤沢氏は、ラトニック氏を「ラトちゃん」、ベッセント氏を「ベッちゃん」と親しみを込めて呼び、今回の訪米でも「#ラトちゃんとの話し合いは割と上手く行きました」、「大親日家の#ベッちゃんとも旧交を温めました」とSNSに投稿している。

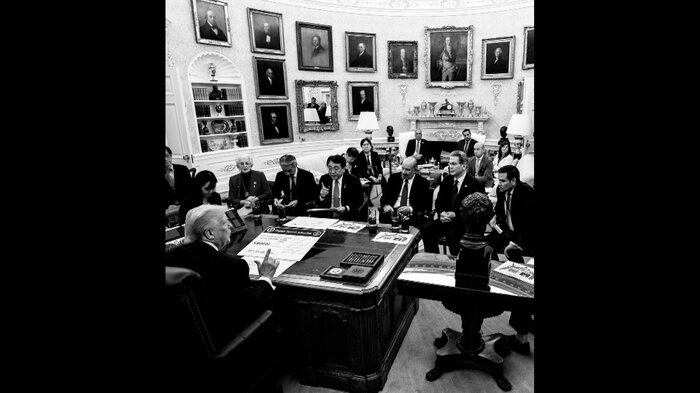

一方、アメリカ側閣僚のもうひとり、USTRのグリア代表について、赤沢氏は、グラス駐日大使とともに「ぐりとぐら」と愛称をつけているが、グリア氏は4回目の交渉以降、発表された協議相手に名前が上がらなくなった。ホワイトハウス高官が投稿した執務室でのトランプ氏と赤沢氏の直接交渉の場の写真にもグリア氏の姿はない。

グリア氏は、第一次トランプ政権時に、日米貿易交渉を担当し対外強硬派として知られたライトハイザー元USTR代表を支えた人物だ。グリア氏のもとでUSTRが3月に発表した報告書でも、日本を名指しし自動車やコメの非関税障壁を槍玉にあげて、批判している。

日本は、3閣僚のうち、強硬派の実務家と目されるグリア氏でなく、ラトニック氏とベッセント氏、とりわけラトニック氏のルートを照準に定め合意にこぎつけた格好だが、そうした結果、トランプ政権内で合意内容についての理解が共有されず、アメリカ側の文書に書き込まれない要因になった可能性がある。

半導体や医薬品の関税をめぐる合意内容についても、アメリカ側への念押しを余儀なくされている。

日本政府は、半導体や医薬品などの経済安全保障上の重要な物資については、仮に将来分野別の関税が課される際も、他国に劣後する扱いにはならないという確約を得ているとしている。半導体や医薬品関税について、EUが15%で合意したことから、日本も15%になるというのが日本側の理解だが、アメリカ側の文書にはそうした記載はない。

遅れは自動車メーカー収益悪化に直結

アメリカの自動車関税の引き下げの遅れは、自動車メーカーの収益悪化に直結する。

ゴールドマン・サックス証券の試算では、関税が15%に引き下げられれば、日本車7社のマイナスの影響は1兆6000億円ほど緩和されるが、イギリスとの合意では、関税発動まで2カ月近くかかっている。引き下げが遅くなればなるほど、日本経済の屋台骨である自動車産業の利益は縮んでいく。

赤沢経済再生相は、相互関税をめぐる大統領令の修正と同じタイミングで自動車関税引き下げのための大統領令が発出されるとしているが、時期については「アメリカ側が常識的な範囲で対応する」と述べるにとどめている。

不透明な環境が長引き、企業活動や景気が影響を受けるリスクへの懸念が広がりつつある。

【執筆:フジテレビ解説副委員長 智田裕一】