2024年元日、能登半島を襲った地震。

被害は大きな揺れだけではなく、津波の被害も広範囲で発生した。

地震発生直後、気象庁は能登半島北部に大津波警報(3m超)を発表したが、輪島市や珠洲市の検潮所では津波が観測出来なかった。

これは地震の影響で地盤が隆起して、海底が露出したことが原因だった。

1月1日地震発生時に気象庁では…

津波観測ができなくなると、どうなるのか?

気象庁は、「住民の避難と救助活動に影響が出る。想定より大きい津波を観測した場合、大津波警報等に切り替えるが、それが出来ないため住民に的確な情報を伝えることができない。また、津波が今押し寄せているのか、いないのか。常に情報を出し続けることで警察や消防が救助に入れるかの判断材料になるが、判断が出来なくなるため救助活動が遅れる可能性がある」としている。

つまり、途切れなく津波観測が出来ていることで、沿岸部などの状況が明らかになり、円滑な救助活動が多くの命を救うことにつながることになる。

1月1日の地震発生時、気象庁の津波観測を所管する大気海洋部では何があったのか。

成澤達也調査官によると、混乱はあったとした上で、「地震の規模の大きさから津波が発生することはわかったが、珠洲などの検潮所からエラーデータを受け取った。津波観測施設の破損を予想した」という。

後々の調査で地盤の隆起が原因だと判明するが、この時点では、なぜ観測エラーを起こしているかわからなかった。

しかし、気象庁大気海洋部にとって、能登半島北部の状況を知らせることは最優先事項だとし「現地に入り早急に津波観測施設を復旧する」と決断した。

「今すぐ現地に入れるか」休暇中に東京へ

しかし、正月で職員のほとんどは休暇中。

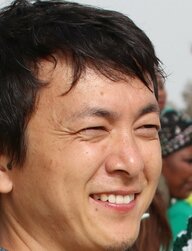

北海道胆振地震などの被災地で作業経験もある九谷昌治氏も、家族で栃木の鬼怒川温泉にいた。

九谷氏は「地震発生はすぐに把握した、津波が観測出来ていないことも確認した。その直後に東京から電話があった」と、発生当時の状況をこう話した。

「今すぐ現地に入れるか」気象庁からの打診の電話を切り、九谷氏は東京に向かった。

気象庁には、先に現地に向かった2人がいた。

彼らは可搬型の津波観測装置を持って新幹線に飛び乗り、途中から車で能登半島先端の珠洲市を目指したが、道路の陥没などで断念し戻ってきていた。

「情報が少ない中で向かうのは甘かった」「あせりがあったのかもしれない」気象庁では、このような声も聞かれたという。

「輪島で津波観測を続ける」決断

その後、現地気象台や国土交通省などと情報収集を行い「輪島市なら入れるかもしれない。輪島で津波観測を続けよう」と決断したのは、地震発生から4日後の1月5日だった。

九谷氏たちは、可搬型の津波観測装置を持って7日朝、拠点の富山気象台から、再び能登半島を目指した。

九谷本人の運転で現地向かったが道路は陥没し渋滞もひどく、崖の崩落もあり、なかなか先には進めない。携帯電話の電波も入らないため、現地で誘導している警察官に道を聞いてなんとか輪島へ向かった。

気象庁で津波観測装置の復旧を待っていた、大気海洋部の成澤調査官たちは「とにかく無事で」と祈る思いだったいう。

想像以上の地盤隆起…

富山気象台を出発して6時間半、九谷氏たちはなんとか輪島に到着。

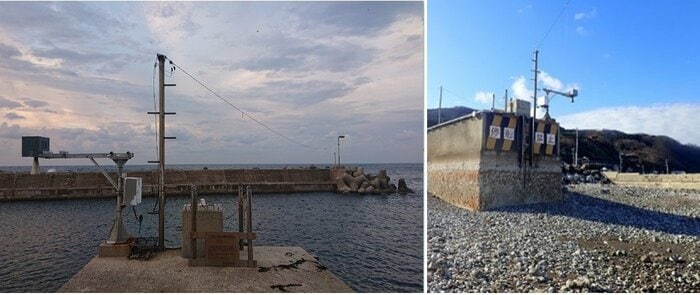

全焼した朝市など輪島の被害状況に衝撃を受けたが、海岸の地盤隆起は想像していた以上で「津波観測システムを設置するのは簡単でない」と思ったという。

気象庁の成澤調査官は「他の省庁も含め復旧に全員が注目していた。九谷たちはかなりのプレッシャーだったと思う」と心の内を教えてくれた。

元々、輪島で設置しようとした場所は破損がひどく、取り付けは不可能と判断。

国交省港湾局が用意した場所を確認すると、観測はできるが観測装置を固定する設備がないと判明。

そこで九谷氏は港の岸壁にドリルで穴を開け、固定用の金具を使い観測装置を設置することを決断した。

「気象庁で初めてのこと」雪のなか3時間作業

普段から可搬型の観測装置の設置は訓練しているが「初見の場所に設置するだけなく、固定する設備がない場所に設置するのは気象庁で初めてのこと」だったという。

慣れない作業に加え、雪が舞い寒さで手がかじかむ。「日没までに間に合うか」と不安がよぎったと明かしてくれた。

気象庁の成澤調査官も午後3時までに設置の目処がつかなければ、撤退も考えていたという。

しかし、午後3時半に何とか設置が完了。

通常であれば1時間の作業に3時間を要した。

1週間後の復旧…本音は

観測データを待っていた成澤調査官は「本当によくやった」という思いだった。

九谷氏たちも「やっと能登半島の状況がわかるようになる、次に来るかもしれない地震に備える事が出来る」と安堵した。

1週間経っての津波観測装置の復旧は、早いのか遅いのか本音を聞いた。

「能登半島北部が見えない状況が長かった。再び地震が襲う可能性もあった。もう少し早く復旧させたかったが、能登半島へのアクセス、隆起という特殊な状況が困難さを増した。これで学んだことは大きいため、これを生かし次あればもう少し早く復旧させたい。ただし、2度目の挑戦で観測を再開出来たというのは、よかったとも考えている」

その後、珠洲市でも2月8日に、機動型の観測装置を設置し観測を再開した。

現在も輪島と珠洲は、機動型の観測装置で津波観測を行っているが、これは仮設置のため本設置も検討しているとのことだ。

機動型の津波観測装置を更新へ

気象庁は、津波データの重要性はより一層高まっているとして、現在輪島や珠洲に設置されている機動型の津波観測装置を2025年に7台更新し全国の気象台に配備する予定だ。

観測出来なくなれば、すぐ装置を設置し津波観測を続ける体制を強化していくとしている。

能登半島地震から1年が経ち、改めて九谷氏に地震について聞いた。

九谷氏は、少しでも早い復興を願っているとした上で「地震の規模などから、観測が途切れるのは仕方がない部分もあると思う。しかし、情報を必要としている人たちがいるため、少しでも早く復旧させる、それに尽きると思う。それが気象庁職員の役目だと再確認できた」と話す。

普段から意識はしていたが、津波観測の継続が、より命を守ることにつながっていることを改めて実感したという。

【取材・執筆:フジテレビ社会部 小堀孝政】