年末年始、家族や親戚と一緒にお酒を楽しんだ方も多いのでは?2025年は日本の酒にとって、飛躍の年になりそうだ。

日本酒や焼酎などの「伝統的酒造り」がユネスコの無形文化遺産に登録され、世界的な注目を集めている。本格焼酎の出荷量が10年連続で日本一の宮崎県の蔵も、「新たな歴史の幕開け」と捉え、期待が高まっている。

「伝統的酒造り」ユネスコ無形文化遺産へ

南米・パラグアイで開かれたユネスコの政府間委員会は、日本時間の2024年12月5日午前4時前、日本の「伝統的酒造り」を無形文化遺産に正式に登録することを決めた。

「伝統的酒造り」は、杜氏や蔵人などが「こうじ菌」を用いて日本各地の気候風土に合わせた伝統的な酒造りの技術で、日本酒や焼酎、泡盛などの製造に受け継がれてきた。

東京で焼酎を振る舞いPR

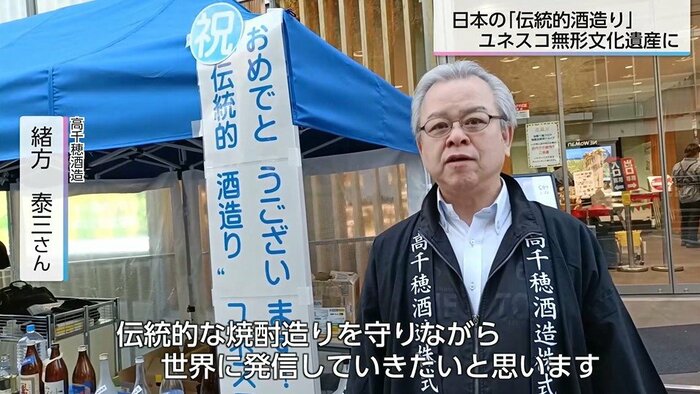

無形文化遺産登録を記念して、東京の物産館“新宿みやざき館KONNE”では、焼酎が振る舞われ、多くの人が乾杯して祝った。

訪れた人は「宮崎の焼酎は、すごくおいしい。焼酎大好き。おめでとうございます」と話していた。

高千穂酒造 緒方泰三さん:

伝統的な焼酎造りを守りながら、世界に発信していきたいと思う。

神楽酒造 小林凛太郎さん:

これから国内にも海外にも魅力を発信していこうと思っているので、ますます頑張りたい。

未来に残したい、宮崎の伝統的な酒造り

本格焼酎の出荷量が10年連続で日本一の宮崎県には、38の焼酎の蔵元がある。焼酎造りの伝統を守り続ける日之影町の蔵元と、海外展開に取り組む日南市の蔵元を取材した。

宮崎県日之影町にある姫泉酒造。約190年前、江戸時代の1831年に創業し、日本の伝統的酒造りを象徴する「こうじ菌」を生かした酒造りを続けてきた。

姫泉酒造 姫野建夫社長:

これはドラムといいまして、こうじを作る機械。“菌”をつけて、棚でこうじを仕上げる。

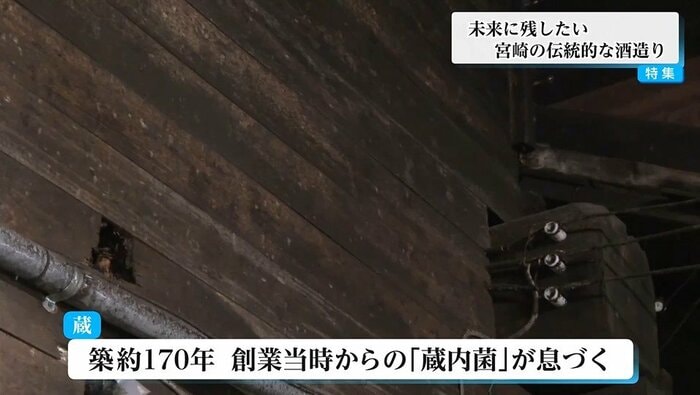

創業当時から息づく蔵内菌

築約170年の蔵には、創業当時からの「こうじ菌」「蔵内菌」が息づいていて、この“菌”の存在が独特の味わいにつながっていると考えられている。そのため、酒蔵を引っ越す際には、建物を移築しているという。

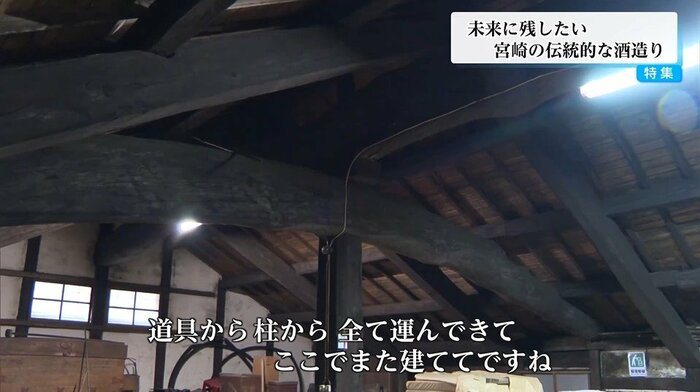

姫泉酒造 姫野建夫社長:

道具から柱から全て運んできて、ここでまた建てる。だから、“菌”を持ってきている。この建物に昔からついている“菌”が大事。

姫野さんは、「古いものは、一度やめたらもう造れない」との思いで、蔵を守りながら「こうじ菌」を生かした伝統の作り方を続けてきた。

姫泉酒造 姫野建夫社長:

伝統的酒造りが、世界的に、ユネスコに認められたということで非常に感無量。今度は世界の人が見ているので、うまく日本の伝統を守っていく事が非常に大事だと思う。

姫野さんは、ユネスコへの登録を機に、伝統的な酒造りの文化や歴史などを広く伝えていくことが大事だと話した。

海外市場への挑戦

ユネスコへの登録は、焼酎を海外市場に知ってもらう大きなチャンスとなる。

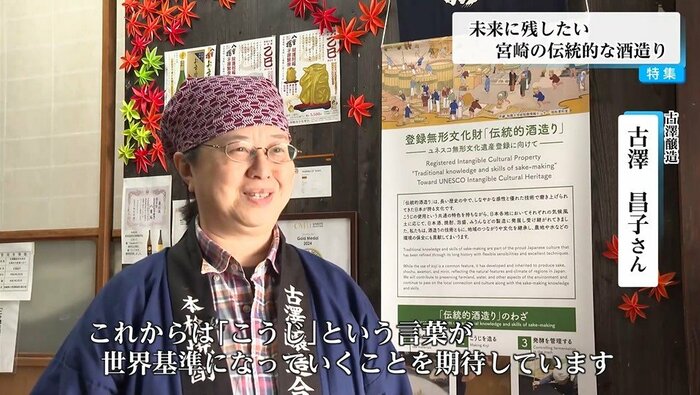

宮崎県日南市には、県内最多の13の蔵元が残っている。このうち、明治25年(1892年)に創業した古澤醸造は、以前から海外市場の開拓に取り組んできた。

古澤醸造 古澤昌子さん:

これからは「こうじ」という言葉が、世界基準になっていくことを期待している。

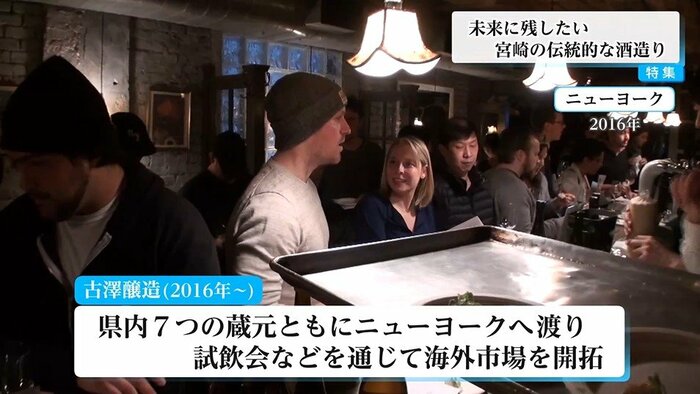

古澤醸造は、2016年から県内7つの蔵元ともにニューヨークへ渡り、試飲会などを通じて海外市場の開拓に取り組んできた。

古澤醸造 古澤昌子さん:

受け入れていただけるかドキドキしていたが、ニューヨークで食べた食事にも合うと、確信を持てた。

2020年には現地のバイヤーと契約を結び、アメリカへの輸出をスタート。2024年9月には、ベルギーで開かれた蒸留酒のコンテストでゴールドメダルを獲得するなど、伝統の味を着実に世界に広めてきた。

「SAKE」との差別化が課題

一方で、痛感したのは「日本酒」と「焼酎」の認知度の差だ。古澤さんは、焼酎が「SAKE」のように広く知られることが、輸出や消費の拡大につながると話す。

古澤醸造 古澤昌子さん:

本格焼酎は、スピリッツ(蒸留酒)の中でも違うものなんだよ、という差別化をより明確にできると、私たちが入っていけるところも出てくるだろう。コロナ以降、アメリカには行けていないが、風景がかなり変わってきているのではないかと期待している。

大切に伝統が受け継がれ、本格焼酎の出荷量・日本一を誇るまでになった宮崎県の酒造り。

ユネスコの無形文化遺産登録で、新たな歴史が始まろうとしている。

(テレビ宮崎)