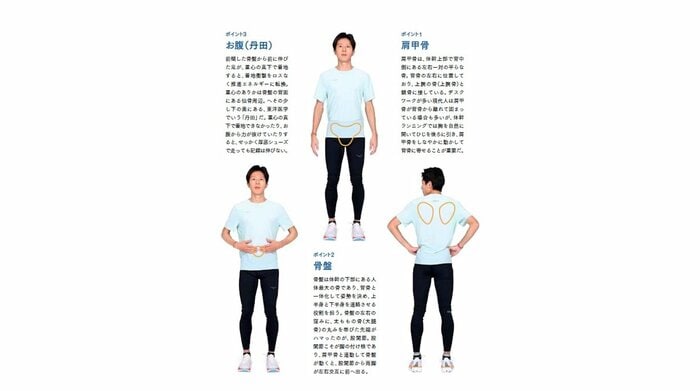

それが、1:肩甲骨、2:骨盤、3:お腹(丹田)です。

走り始めにまず動かすのは、「1:肩甲骨」。

肩甲骨は両腕の付け根であり、ひじを引くように腕を振ると動き始めます。ランナーに「腕をもっと振れ!」という指導を見聞きすることもありますが、肝心なのは腕そのものよりも肩甲骨の動きなのです。

肩甲骨が動くと、その反動で「2:骨盤」が動きます。

なぜなら、身体の大黒柱である背骨を介して肩甲骨と骨盤は連動するようになっているから。具体的には、右ひじを引いて肩甲骨が後ろに動くと、反動で左側の骨盤が前に出て左脚が伸びるのです。

背すじを伸ばして骨盤が正しく前傾していると、前方へ伸びた足は「3:お腹(丹田)」の真下で着地します。着地時には体重の4〜5倍の衝撃があり、それを体幹で受け止めて、前方への推進力に変えることにより、無駄なくスムーズに走ることができるのです。

厚底時代になり、シューズが着地衝撃を推進エネルギーに変えてくれるようになると「1:肩甲骨→2:骨盤→3:お腹(丹田)」という一連の流れがより大事になってくるのです。

【ポイント1:肩甲骨】

肩甲骨は、体幹上部で背中側にある左右一対の平らな骨。背骨の左右に位置しており、上腕の骨(上腕骨)と鎖骨に接している。デスクワークが多い現代人は肩甲骨が背骨から離れて固まっている場合も多いが、体幹ランニングでは胸を自然に開いてひじを後ろに引き、肩甲骨をしなやかに動かして背骨に寄せることが重要だ。

【ポイント2:骨盤】

骨盤は体幹の下部にある人体最大の骨であり、背骨と一体化して姿勢を決め、上半身と下半身を連絡させる役割を担う。骨盤の左右の窪みに、太もももの骨(大腿骨)の丸みを帯びた先端がハマったのが、股関節。股関節こそが脚の付け根であり、肩甲骨と連動して骨盤が動くと、股関節から両脚が左右交互に前へ出る。

【ポイント3:お腹(丹田)】

前傾した骨盤から前に伸びた足が、重心の真下で着地すると、着地衝撃をロスなく推進するエネルギーに転換。重心のありかは骨盤の背骨にある仙骨周辺。へその少し下の奥にある、東洋医学でいう「丹田」だ。重心の真下で着地できなかったり、お腹から力が抜けていたりすると、せっかく厚底シューズで走っても記録は伸びない。

金哲彦

プロ・ランニングコーチ/駅伝・マラソン解説者。早稲田大学時代は箱根駅伝で活躍し、2度の優勝に貢献。現役引退後は、リクルートの陸上競技部で小出義雄監督とともに、有森裕子、高橋尚子などの選手を育てる。現在はランニングコーチとして幅広い層を指導するとともに、陸上競技の解説者としてTV・ラジオなどで活躍中