東日本大震災の発生から13年以上が過ぎ、被災地では次の世代への経験の伝承が課題となっている。時間の経過とともに薄れていく記憶。能登半島地震が発生した今年、災害の経験を次の世代へ伝えていこうと自ら語り部に挑戦し始めた若者たちがいる。

次世代の担い手 志願した大学生

宮城県石巻市南浜地区にある「みやぎ東日本大震災津波伝承館」は、この地を襲った津波の脅威や震災の教訓を伝えようと整備された。震災前は多くの家が立ち並び、5000人近くが住んでいた石巻市南浜地区では津波と火災などで500人以上が亡くなった。

ここでボランティア解説員として活動するのが大学3年生の武山拓睦さん(21)だ。武山さんは「次にいつ起きるかもしれない災害に対して備えを考えるきっかけになれば」と今年、自らの意思で応募し解説員として認定された。ボランティア解説員は、次世代の震災伝承の担い手を育成するため、宮城県と東北大学災害科学国際研究所が共同で募集しているもので、石巻市出身では武山さんが初めての認定となる。

自身の経験と客観的なデータで語る

武山さんは震災発生当時、小学1年生。津波から逃れようと、自宅よりも海岸線から離れていた祖父母の家に避難したが、そこにも津波は押し寄せてきた。浸水によってつけられた線は今も残り、高さは1m80cmほどに達したという。津波は物置や車、あらゆるものを押し流した。住宅も大きな被害を受けたが、武山さんの家族は全員無事だった。

家が基礎だけしか残ってない人や家族を亡くした人、周りにはさまざまな境遇の人がいた。武山さんは自分が当時感じた主観的な話だけではなく、客観的なデータを交えてガイドをするよう心がけている。「中学生や高校生の世代に興味を持ってもらえるようにするのも自分たちの世代の役割」武山さんはそう感じているという。

減り続ける震災の語り部

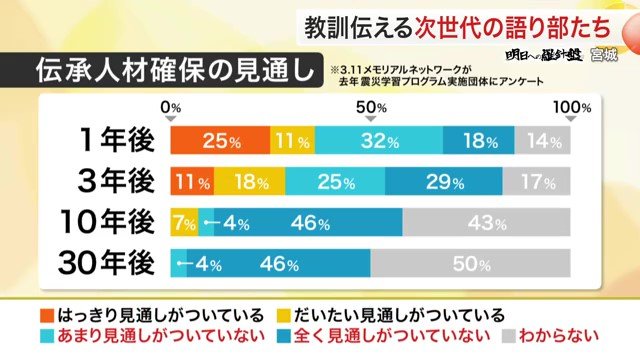

だが、震災の語り部は年々減少が続いている。語り部の支援などに取り組む公益社団法人「3.11メモリアルネットワーク」が去年行った調査では、震災学習プログラムを実施する団体のうち、伝承の人材を将来確保できる見通しが「ついている」と答えた団体は3年後でも3分の1程度。30年後には全ての団体が「見通しがついていない」または「わからない」と回答した。

東北大学災害科学国際研究所の佐藤翔輔准教授は「現在の語り部は東日本大震災を体験した人が多いが、30年50年先となったとき、いつか活動できなくなるときが来る。新たな担い手を確保するためには人材育成が必要」と語り部を育てる視点が必要だと話す。

誰でも語り部になれる

語り部となるためには、遺族であるかどうかや被災地出身かどうかは重要ではないという。さまざまな立場を超えて、伝承の輪を広げている人たちもいる。

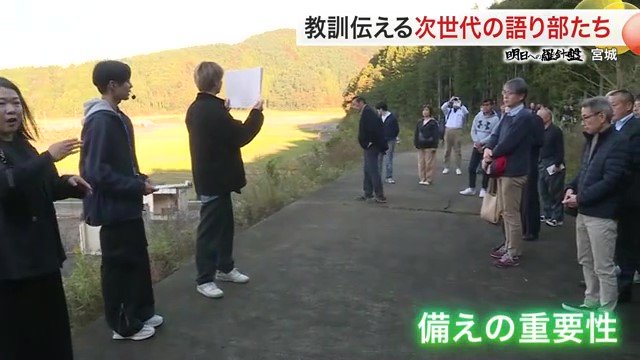

津波で児童と教職員合わせて84人が死亡・または行方不明となった大川小学校。語り部のボランティアに取り組んでいるのは東北大学のサークルに所属する大学生だ。震災当時は5歳から9歳。出身地も北海道から大阪府までさまざまで、震災については直接知らない。それでも大川小でわが子を亡くした遺族から話を聞き、自分たちの言葉で大川小で起きたことを伝えている。

自分の言葉で伝える大切さ

大川小では津波からの避難場所や経路を決めていなかった。すぐに避難していれば津波から逃れられた学校の裏山。大学生たちは訪れた人を案内しながら、命を守るためには事前の備えが重要だと訴える。

「1人でも多くの命を守るために、きょう、この時間からできることが必ずあるはずです」

経験をしていなくとも、遺族から引き継いだ真剣な語りは聞いた人の心に響いている。徳島県から訪れた人は「両親にも自分の言葉で伝えようと思いました」と話し、大学生から教えてもらった教訓をさらに伝えていこうと思ったという。

遺族が願う「引き継ぐこと」

大学生たちには葛藤もあった。語り部の一人は「東北出身じゃない私が伝えることに否定的な考えを持つ人もいる。聞く側の、経験していない人と同じ目線で考えて、その人たちにどうやったら伝わるのか考えながらできるのがいいことだと思っているので、これからも葛藤しながら続けていきたい」と話してくれた。

こうした大学生たちを遺族はどう見ているのか。大川小で次女・真衣さんを亡くした鈴木典行さんは「語ってくれるのはこの地域の人でなくても構わない」と話す。また、大学生がサークル活動として後輩に引き継いでいってくれることを期待しているという。

教訓を語り継ぎ、災害から未来の命を守ることに被災経験の有無は関係ない。若い語り部の活動は、伝えようという意思と、知るために行動することの大切さを教えてくれている。