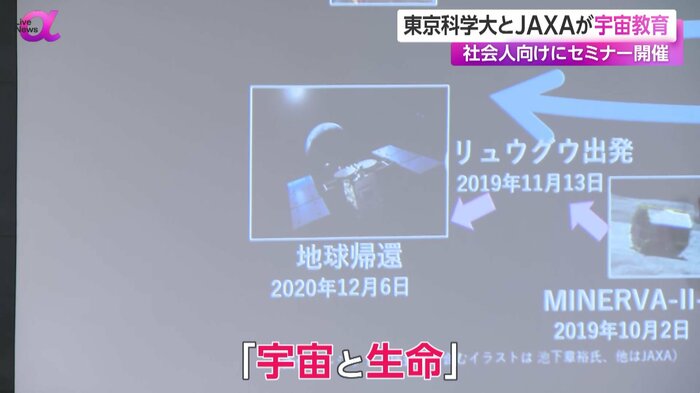

東京科学大学とJAXAが、社会人を対象に宇宙教育セミナーを開催し、「宇宙と生命」をテーマに議論を行った。

発展目覚ましい宇宙産業…しかし「人手は足りない」

東京科学大学とフジテレビが共同で開催するプロジェクト「コスモス・サロン」は、宇宙に関する最新の知見をより多くの人に共有してもらい、宇宙産業の発展と人材育成を目指す、社会人向けの宇宙教育セミナーだ。

1回目のテーマは「宇宙と生命」で、宇宙における生命の可能性や、日本と世界の宇宙探査技術について、JAXAの教授を交えて議論した。

社会人向けに宇宙教育を行う背景にあるのは、宇宙人材の不足という現状がある。

JAXA 宇宙科学研究所 津田雄一教授:

人手は足りないですね。どんどんやっていかなければという機運になっているが、人材をどうやって広げていくかというのはまだ課題があります。

宇宙産業は発展が目覚ましく、日本でも大学から100社ほどの宇宙ベンチャーが誕生するなど、国家プロジェクトから民間企業へとシフトしている。

あらゆる分野からの効果的な人材の移動を図り、底上げを目指すのが狙いだ。

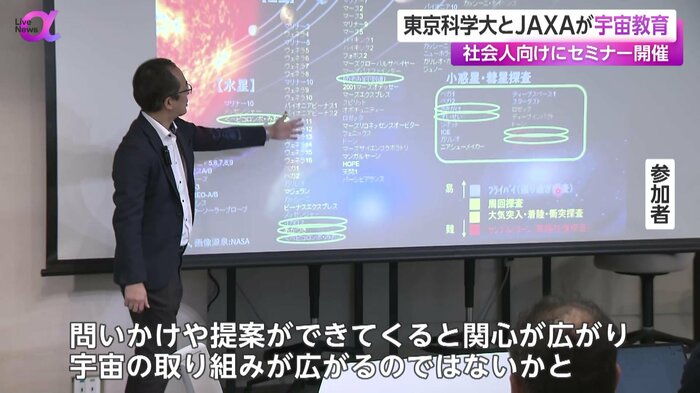

参加者(宇宙ベンチャー):

すごく面白かったです。宇宙啓蒙。もうちょっと宇宙に関心を持ってもらえるようなコンテンツなどを提供していって、日頃の生活の中で分かってくるような問いかけや提案ができてくると関心が広がっていって、宇宙の取り組みが広がっていくんじゃないか。

参加者(JTB):

旅行という観点からもっと(宇宙を)身近にすることを子供たちに教えていくプログラムを作りたいと思っています。これだけ市場として広がりを持って伸びている宇宙産業ではあるので、そこにどうやってビジネスチャンスを作れるか、いっぱい良いヒントをいただきました。

東京科学大学 地球生命研究所 関根康人教授:

宇宙技術を研究したり、宇宙でビジネスをしたりしている人はどうしても(その分野だけでは)狭いので、広げていかないと大きなムーブメントにできない。

お互い人材が行き来するようなことになると、色々なアイデアが生まれると思うので、宇宙の敷居をとにかく下げる。色々興味を持っている人が、気軽に話をしたり相談する機会がたくさん生まれると良いなと思っています。

宇宙ビジネス“製造業の再成長”にも期待

「Live News α」では、山田進太郎D&I財団COOの石倉秀明さんに話を聞いた。

堤礼実キャスター:

宇宙ビジネスに関する取り組みが活発になっていますね。

山田進太郎D&I財団COO・石倉秀明さん:

宇宙ビジネスが活発になっていくことは、さまざまな観点で日本にとって重要だと思います。

一つはもちろん産業の観点です。宇宙ビジネス、特にロケットなどは「製造業の総合格闘技」と呼ばれていて、日本が自動車産業で培ってきたサプライチェーンをふんだんに活かせる領域なんです。

安全保障上、輸入に頼りにくい部品や工程もあるので、国内にサプライチェーンを持っているのは非常に強いことです。今後、宇宙ビジネスがまた製造業を再成長させていくのに役立つのではないでしょうか。

堤キャスター:

もう一つはなんでしょうか。

山田進太郎D&I財団COO・石倉秀明さん:

もう一つは、人材育成の観点です。今、文科省は理系人材の育成を一丁目一番地に置いていて、理系学部の定員を2027年まで大幅に増やしていくような動きがあります。

実際に少しずつ理系比率は増えているのですが、OECDなどに比べるとそのペースは緩やかでもあります。また理系の中でも、医学部や薬学部などの資格が取れる系ではなく、STEM分野、つまり理工学部志望はもっと増えていく必要があるんです。

大学×企業でキャリアイメージ湧きやすく

堤キャスター:

そのためには、何が必要になってきますか。

山田進太郎D&I財団COO・石倉秀明さん:

日本は男女ともに15歳時点で数学・理科の学力は世界トップクラスなんです。つまり、学力以外の要素が重要だが、一つはやはり理系分野・STEM分野に興味を持ってもらい、目指したいと思ってもらうことです。

財団の仕事でも、STEM分野の仕事体験ができるプログラムを提供しているんですが、実際に働いてる人の話を聞いたりするだけでも、理系を身近に思ったり、楽しそうと思う人が10~15ポイントほど増えたりもします。

堤キャスター:

若い人たちに、身近に感じてもらうことが大事なんですね。

山田進太郎D&I財団COO・石倉秀明さん:

宇宙分野で働く人は身近になかなかいないので、イメージしにくいと思います。だからこそ、大学と企業が手を組んで、宇宙分野の面白さ、そこに進んだときのキャリアなどがイメージできるようにしていくメリットは大きいのではないでしょうか。

今後は1社だけではなく、どの大学や会社も当たり前にそのようなアウトリーチ、つまり、外部への発信を積極的にやっていく取り組みが増えていくといいなと思います。

堤キャスター:

私もこのセミナーの場にいたのですが、いかに宇宙に関心を持つきっかけを作るのかという課題を感じました。宇宙と聞くとどこか難しく感じてしまいますが、実際は私たちの生活の延長線上にあるものです。未来へのカギを握る宇宙を、私たちはもっと身近なものとして捉えても良いのかもしれませんね。

(「Live News α」11月25日放送分より)