ウクライナ攻撃で使用されたミサイルの一つについて、プーチン大統領は「極超音速で飛ぶ新型のMRBM、オレシュニク」「実験的な中距離弾道ミサイル」等と述べた。

ICBMでありながらMRBMとしても使用できる弾道ミサイル

プーチン大統領は、ついに踏み切った。

2019年に失効したとはいえ、INF条約(通称、中距離核全廃条約)では、開発も保有も配備も禁止されていたいわゆるINF射程のミサイルをウクライナ攻撃に使用したのである。

1988年に米ソ間で発効したINF条約は、軍縮史上、画期的な条約だった。

射程500km~5500kmの弾道ミサイルと巡航ミサイルを、核、非核を問わず、全面的に禁止、全廃させたのである。

その裏には、当時の中曽根首相がレーガン大統領(当時)に言った“ソ連(当時)のINF射程ミサイル配備をソ連中央部に集中させるというアドバイスも功を奏した”、とされている。

つまり、旧ソ連と米国のINF射程のミサイルを欧州だけでなく、アジアも含む全世界規模で削減するというアイデアである。この結果、旧ソ連は、INF射程ミサイルの全廃に応じることになり、それがINF条約として実を結んだ。

INF条約は、日本の安全保障にも大きな役割を果たした。

旧ソ連の日本に届く、核・非核ミサイルは射程500km未満に制限されて、種類と数量は、大きく減少し、新たに開発されるミサイルも制限を受けたのである。

ところが、1991年にソ連が崩壊後、ロシアは、2011年、奇妙な新型大陸間弾道ミサイル(ICBM)、RS-26の生産に着手する。ICBMの射程は、条約上、5500km以上と定義されるが、米露ともに、当時、配備しているICBMは、すでに射程1万km以上が趨勢であった。ロシアでは、2010年からRS-24 Yarsという三段式で射程10500kmの大陸間弾道ミサイルが運用可能となっていたが、基本的には、そのRS-24から1段減らし、2段式にしたRS-26ミサイルを開発した。

RS-26は、2012年5月の発射試験で、1万kmには遙かに及ばないものの、飛距離は5800kmとなって、5500km以上飛ぶという能力を示したので、ICBMと定義された。こうして、RS-26は、当時、まだ有効であったINF条約には、抵触しないことになったのである。

ところが、RS-26は、2012年10月、翌13年6月、15年3月の発射試験で、いずれも、飛距離約2000kmだった。

地上発射弾道ミサイルは、射程が、0~1000kmが、短距離弾道ミサイル(SRBM)、1000~3000kmが、準中距離弾道ミサイル(MRBM)、3000~5500kmが中距離弾道ミサイル(IRBM)に分類される。

つまり,RS-26は、ぎりぎり、ICBMでありながら、MRBMとしても使用できる弾道ミサイルだったのである。まるで、INF条約で禁止されていた射程を、穴埋めするようなミサイルだった。

「ウクライナへの攻撃の画像には、6つの弾頭が標的に落下し、複数の弾頭が着弾した様子が映っている」

11月21日のウクライナ攻撃で使用されたミサイルの一つについて、プーチン大統領自らが、「極超音速で飛ぶ新型のMRBM、オレシュニク」「実験的な中距離弾道ミサイル」「最高速度はマッハ10」と述べた。

しかし、米国防総省のシン副報道官は「(ウクライナに発射された)IRBMはロシアのRS-26ルベジ大陸間弾道ミサイルモデルに基づいている」(2024/11/21)との見解を公式に明らかにした。

前述のように、プーチン大統領は、オレシュニクは、MRBM(射程1000~3000㎞)としたが、米国防総省は、IRBM(射程3000~5500㎞)としたわけで、見解が異なっていた。

米軍事情報専門サイト、TWZ(2024/11/22付)は、ロシアがウクライナに向けて発射した「実験的な中距離弾道ミサイル」について、米国政府当局者の分析を紹介。「ロシアはおそらくこうした実験的なミサイルをほんの一握りしか保有していないだろう」(米軍事情報専門サイト、TWZ 2024/11/22付)との見解も紹介した。

だが、こんなミサイルは、迎撃可能なのだろうか。

空母「ジョージ・ワシントン」の新たなる能力

前述のTWZは「西側諸国から供給されたパトリオット地対空ミサイルシステムは、キンジャールや地上発射弾道ミサイルに対して特に効果的だった。最高速度マッハ10のオレシュニクは、パトリオットのようなシステムが確実に迎撃できる速度よりも速い」と懐疑的な見解を示している。

迎撃が難しければ、どんな手段がありうるのか。

アメリカの原子力空母ジョージ・ワシントンは、2024年11月23日に、9年ぶりに日本の横須賀を事実上の母港として戻ってきた。

横須賀を事実上の母港としたアメリカの空母が、再び、横須賀を事実上の母港とするのは、初めてだ。

ジョージ・ワシントンは、横須賀に入港する前の13日から、北朝鮮の核・ミサイルの脅威を念頭に置いた日米韓3カ国訓練「フリーダム・エッジ24-2」に、イージス艦ヒギンズ、およびデューイ、P-8A哨戒機、KC-135空中給油機などを率いて参加。この訓練には、日本の護衛艦「はぐろ」、P-3C哨戒機、F-15 及びF-2戦闘機、E-767空中警戒管制機、それに、韓国の駆逐艦「西厓柳成龍」(DDG993)、「忠武公李舜臣」(DDH-975)、P-3哨戒機、F-35Aステルス戦闘機、F-15K戦闘攻撃機などが参加した。

だが、この演習のさなか、空母ジョージ・ワシントンの甲板の向こうには、日・米・韓、いずれにも属さないフネの姿が。

中国の東調(ドンディアオ)級情報収集艦である。艦上の大小三つの球体には、弾道ミサイル等の飛翔体を追跡するレーダー・アンテナを内蔵し、艦橋の後方にある高さ40m以上の四角錐型のマストには、無線通信検出アンテナ、レーダー信号受信アンテナなど計47個の各種アンテナやレーダー探知アレイがあるとされる。

もちろん、日米韓の共同訓練に対して、中国海軍が高い関心を示しても不思議ではない。

空母ジョージ・ワシントンは、9年前とは異なる。だからこそ、中国海軍は、空母ジョージ・ワシントンの新たなる能力を調べるため、東調級情報収集艦をあからさまに派遣したのではないだろうか。

では、空母ジョージ・ワシントンは、 9年前と何が違うのだろうか。

空母ジョージ・ワシントンは、空母カールヴィンソン(CVN70)や空母エイブラハムリンカーン(CVN72)に次ぐ、アメリカ海軍で、3隻目のF-35Cステルス戦闘機搭載空母艦だ。

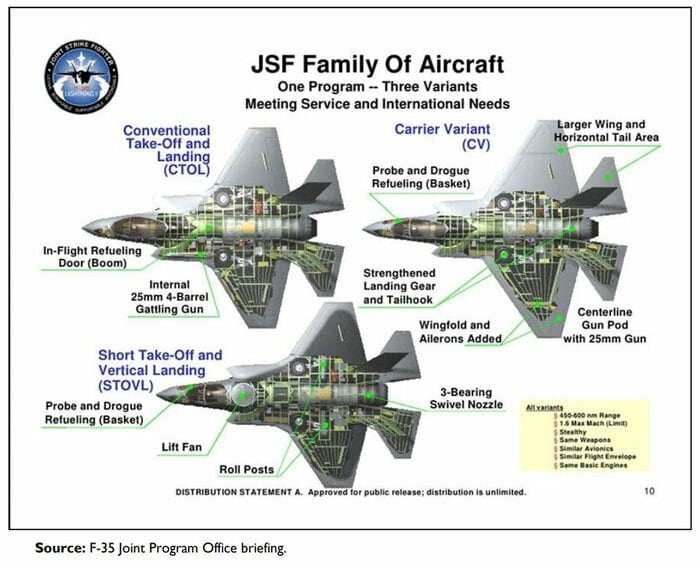

F-35Cは、機体のあちこちにあるカメラの映像を、パイロットが被るヘルメット、JHMCSに映し出し、パイロットは機体の真下も透かすようにしてみることができる。 まるで、アニメの世界が現実になったような戦闘機だ。

そして、F-35同士は、MALDという独特な通信手段を持つ。さまざまな周波数に対応するとみえるドンディアオ級情報収集艦が、これ見よがしに空母ジョージ・ワシントンに近づいたのは、離発艦を繰り返すF-35Cの能力、なかんずく、通信手段への関心の高さだったのかもしれない。

航空自衛隊やアメリカ空軍のF-35Aより、45パーセントも大きな主翼をもつF-35Cは、作戦行動半径が約1100kmもあり、対馬と九州の間に空母を展開すれば、物理的には、北朝鮮の上空に向かい、往復できることになる。

機内の爆弾倉にだけ、ミサイルや爆弾を搭載すれば、ステルスモードとなり、ミサイルや爆弾が放出されれば、“敵”のレーダーには、何もない空間に、突然、爆弾やミサイルが映ることになる。

そして、“敵”レーダーを破壊して、ステルス性能が必要なくなった場合は、ミサイルや爆弾を機内だけでなく、主翼の下の吊下装置6カ所に爆弾やミサイルをセットする“ビーストモード”で敵に襲いかかることになる。

止まらない北朝鮮のミサイル開発…迎撃以外の手段は?

北朝鮮は、10月31日に従来の火星17型や火星18型大陸間弾道ミサイルを上回る「最終完結版の大陸間弾道ミサイル」と称する固体推進式の火星19型ICBMの発射試験に成功した。

さらに、北朝鮮は、11月21日に「国防発展2024」という兵器展示会を開き、金正恩総書記は、日本を射程にし得る火星16B極超音速ミサイル、それに、火星17、火星19大陸間弾道ミサイルなどを見て回った。

北朝鮮の核・ミサイル開発は、米国や東アジアだけでなく、世界規模の脅威となりつつある。

アメリカ国防省は、F-35AとF-35Cステルス機に内蔵し、敵の「戦域弾道ミサイル発射装置、対地・対艦巡航ミサイル発射装置、電波妨害装置などを標的とする」ミサイルの開発を2026年の実用化を目指して進めていて、その試作品が11月中旬にアメリカ空軍に引き渡された。

つまり、空母ジョージ・ワシントンのF-35Cや日本にいるアメリカ空軍のF-35Aは、さらなる新たな能力獲得を目指すことになりそうだが、その成否は、日本や欧州の将来の安全保障にもかかっているのかもしれない。

【執筆:フジテレビ特別解説委員 能勢伸之】

極超音速ミサイルが揺さぶる「恐怖の均衡」 日本のミサイル防衛を無力化する新型兵器 (扶桑社新書) 能勢伸之