世界三大映画祭で最高賞を4度受賞。アメリカのアカデミー賞では3度もオスカーを射止めたアジア人監督。東西の文化を根底に、常にジャンルの違う作品を世に送る映画監督、アン・リーさんが、今年の世界文化賞を受賞する。

名匠・小津安二郎は言う。「僕は豆腐屋だから、豆腐しか作らない。同じ人間が、そんなにいろいろな映画は作れませんよ」。小津の映画哲学がにじみ出る言葉だが、アン・リーさんはその真逆を行く。

彼の作品リストを見ると、同じ監督が作ったとはとても思えない。小津映画の香りのする“父親三部作”、19世紀初頭のイギリス文芸作品の映像化、アメリカ版『岸辺のアルバム』のような家庭崩壊ドラマ、剣の達人が空を飛び回る時代活劇、アメコミ・ヒーローもの、カウボーイ同士の愛の物語、日本占領下の上海が舞台の官能スパイ映画、歴史的な音楽の祭典ウッドストックの裏舞台、CGのトラに命を吹き込んだ3D冒険映画、イラク戦争帰還兵の葛藤物語、SFアクションなどなど。ジャンルを問わないストーリー作りと最新鋭の映像表現を駆使する“職人監督”がアン・リーさんである。

洋の東西を超える作品づくりの原点を探ってみよう。

中国・日本・アメリカの文化と厳格な父親の影響

アン・リーさんの両親は中国出身で、1949年に国共内戦から逃れて台湾に移住してきた。リーさんは1954年10月23日、台湾・屏東県に生まれる。

リーさん:

私に対する子育てや教育はすべて中国式、伝統的な中国のやり方でした。それが私の基盤でありルーツです。もちろんアメリカの影響もあったので、アメリカの映画やテレビをたくさん見ました。アメリカは夢の国であり、目指す場所でもありました。そして、私の暮らしや学校、友人、先生は日本の影響をとても受けていました。実際、日本家屋で育ち、畳の上で過ごしていたのです。その日本の家は本当に素晴らしく、町でも最高の日本家屋だったと思います。

それらはすべて私に影響を与えました。悠久の歴史を持つ中国文化は古代から豊かであり、アメリカ文化には個人の自由を尊重する創造力があります。そして日本文化は規律を重んじ、細部への美意識が優れています。これらが私の人格を形づくり、世界の見方を教えてくれました。

リーさん:

三つの要素はすべて非常に重要です。しかし、それが時に自分のアイデンティティを見失うことにもつながります。迷うこともあります。良かったことは、私は環境に素早く適応できたことです。それぞれの核となるものを見つけるのは難しいですが、適応力はあります。

リーさんの人生、作品づくりには厳格な父親の影響も見え隠れする。父親は台湾屈指の名門高校の校長であった。

リーさん:

父は威厳のある堂々とした人でした。教員宿舎に家族で住んでいましたが、他の先生たちの家が別のエリアにあっても、我が家を中心に回っている感じでした。父はいつも注目の的であり、まるで大きな木の幹のような存在でした。父を恐れつつも敬いながら過ごしていましたが、私はいつも映画の世界の中で物思いにふけるような子だったので勉強に集中できず、父が怖かったです。

父は中国の伝統文化を体現し、親孝行や親への従順を重視する家父長制社会の最たる例でした。中国の伝統文化をそのまま台湾に持ってきたような人です。父親世代は、自分を大切にし、意味のある存在として振る舞おうとします。それは私の映画にも反映されていると思います。

異文化を通じ 本物志向のMiddle Person“仲介者”を目指す

高校在学中に映画に夢中になり、大学受験に失敗したリーさんは、台湾の芸術学校を卒業後、兵役を経て渡米。イリノイ大学で演劇を、ニューヨーク大学大学院で映画製作を学び、監督の道へと進む。

――最初の3作品は「父親三部作」※と呼ばれていますが、「家族」をテーマにしたのはなぜですか?

リーさん:

監督として家族ドラマを作ることは、選択肢の中にはありませんでした。しかし私はまだ若く、脚本を書いてくれる人もなく、自分が知っていることを頼りに進むしかありませんでした。知っていることと言えば家族のことだけです。

家に居るのが当たり前で内向的だった私は、家族と共に過ごす時間が長く、その中で多くのことを学びました。年を取るにつれ家族の変化に気づくようになります。かつて絶対的に尊敬していた両親も、欠点や弱さが見え始め、彼らの行動に違和感を抱くことがあります。

私の映画は一見すると変わらないように見えますが、見えない奥深いところでは常に変化しています。その変化を表現するために、自分の心の内を吐き出すのです。それが私の知っていることで、人生そのものなのです。

※父親三部作:台湾出身の父とアメリカで暮らす子の葛藤を描いた一連の作品。3作品とも父親役を演じるのが台湾の国民的俳優ラン・シャン。長編デビュー作『推手』(1991年)/『ウェディング・バンケット』(1993年、ベルリン国際映画祭金熊賞)/『恋人たちの食卓』(1994年、アカデミー賞ノミネート)

――アジア人監督がアメリカの映画界で認められるまでには色々な苦労があったと思います。英語や人種差別的な困難をどう乗り越えてきたのですか?

リーさん:

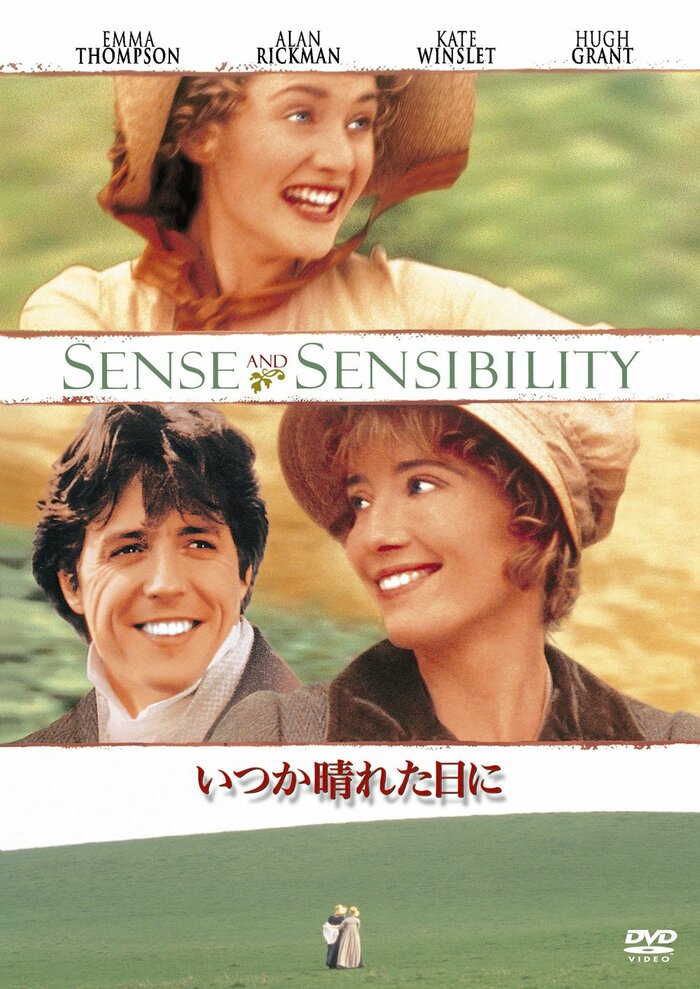

3本の中国語作品(父親三部作)はほとんどアメリカ人クルーと作りました。その後、英語作品の『いつか晴れた日に』※に雇われ、いわゆるハリウッド、英語の世界に入ることになりました。まるで“メジャーリーグ”に放り込まれたような感じです。でも、差別についてはあまり考えていませんでした。

フィルム・スクールに通っていた頃のことを思うと、映画を作ることは自分にとってたやすい事だと感じていました。当時、私の英語はブロークンでしたが、日々心を込めてやるべき事をやると、“映画の国”で奇跡が起こるのです。映画を観客に見てもらうために何をすべきか、映画自体が教えてくれるのです。

※『いつか晴れた日に』(1995年):19世紀初頭のイギリスを舞台に、父親の死後に財産を失った三姉妹を描く。ベルリン国際映画祭金熊賞。原作はジェイン・オースティンの『分別と多感』

リーさん:

現場ではスタッフに中国人とアメリカ人が混在していることを説明し、両方の世界で受け入れられる映画を作らなければなりません。だから私は、本物志向の“仲介者”(middle person)を目指しました。本物のアメリカ人でも、本物の中国人でもないですから。

いわばアウトサイダーとして、本質を捉える目を磨けたと思います。私にとっての本当の挑戦は、本質を見抜く仲介者になることでした。二者択一でどちらかがうまくいくとか、両者がうまくいくとかではなく、本質さえ見落とさず何かがうまくいっていれば問題ないのです。なぜなら私は常に“ミックス”のような存在だからです。

観客を魅了する娯楽性と芸術性を兼ね備えた映画づくり

昨今のアカデミー賞では、英語以外の作品が作品賞を取ることは夢物語ではなくなってきている。しかし、四半世紀前にはノミネートすら難しく、まだまだハードルは高かった。そんな中、アン・リーさんは2000年に、中国語映画で作品賞や監督賞を含む10部門で候補に挙がり、作品賞は逃したものの外国語映画賞を受賞している。中国の武侠小説を映画化した『グリーン・デスティニー』である。

――この映画がこれほどまでに国際的に人気となり、批評家からも好評だったのはなぜだと思いますか?

リーさん:

『グリーン・デスティニー』の異世界的でエキゾチックな世界観は、人々を現実から引き離し、ファンタジーのような無邪気さを呼び覚ます力があります。子供のように純粋な気持ちで物語に没頭できる点が、この作品の魅力の一つです。

また武術というジャンルは、中国映画が世界に提供する最高のものの一つでもあります。振り付けやアクションシーンは、まるでミュージカルのように観客を魅了します。世界中のアクション映画に影響を与えており、中国映画の誇るべき文化的財産と言えるでしょう。

日本の侍ドラマと同様に、中国の武侠映画も独創的で純粋に中国文化から生まれたものであり、世界中の観客に受け入れられたのだと思います。

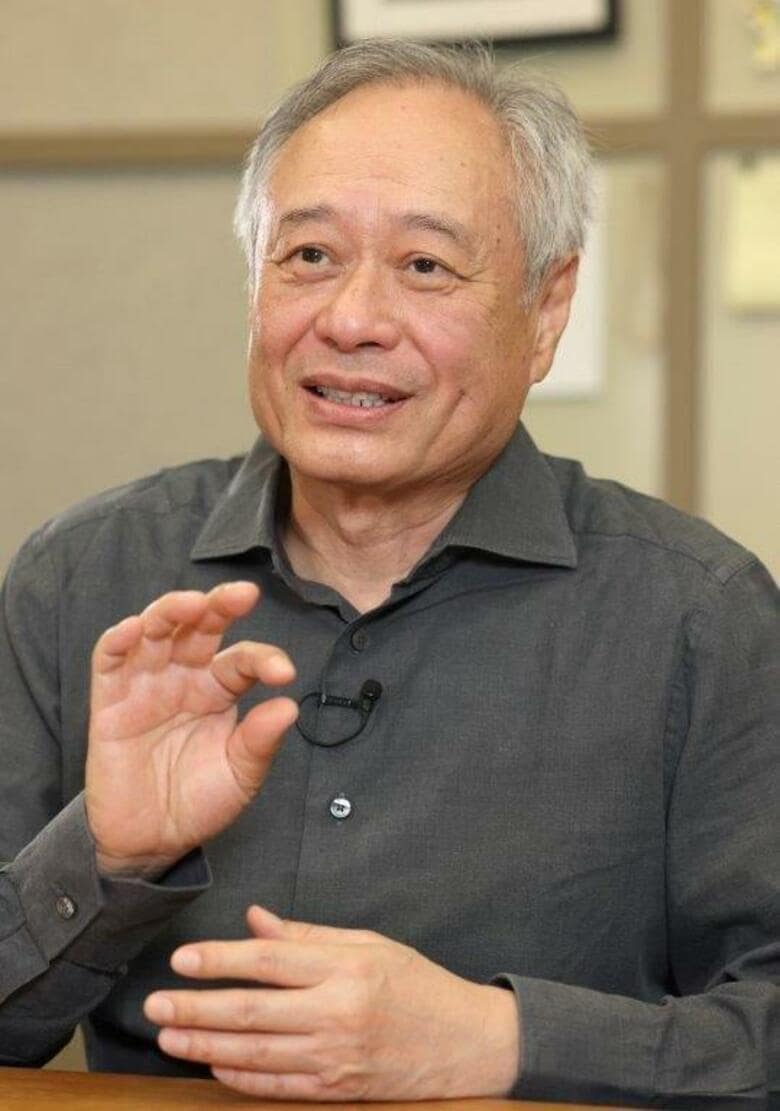

(サムネイル:ニューヨークの事務所にて 2024年5月 © 日本美術協会/産経新聞)

リーさんと共に世界文化賞を受賞したソフィ・カルさん(絵画部門)、ドリス・サルセドさん(彫刻部門)、坂茂さん(建築部門)、マリア・ジョアン・ピレシュさん(音楽部門)の皆さん5人をフィーチャーした特別番組が2つ放送される。

「世界文化賞まもなく授賞式SP」

11月19日 14:45-15:45 フジテレビ系列(一部の地域をのぞく)

TVer・FODで見逃し配信あり

「第35回高松宮殿下記念世界文化賞」

12月13日 24:55-25:55 フジテレビ(関東ローカル)

12月14日 10:00-11:00 BSフジ

「高松宮殿下記念世界文化賞」の公式インスタグラムとフェイスブックはこちらから

【インスタグラム】

https://www.instagram.com/praemiumimperiale/

【フェイスブック】

https://www.facebook.com/praemiumimperiale/