ウィントン・マルサリスさんは、音楽に誠実である。どんな音楽からも学ぶことがあると言う。中東音楽、インド音楽、さらには日本の雅楽まで。音楽を追求すると同時に、若い演奏家を育てることに芸術の意味を見いだしている。

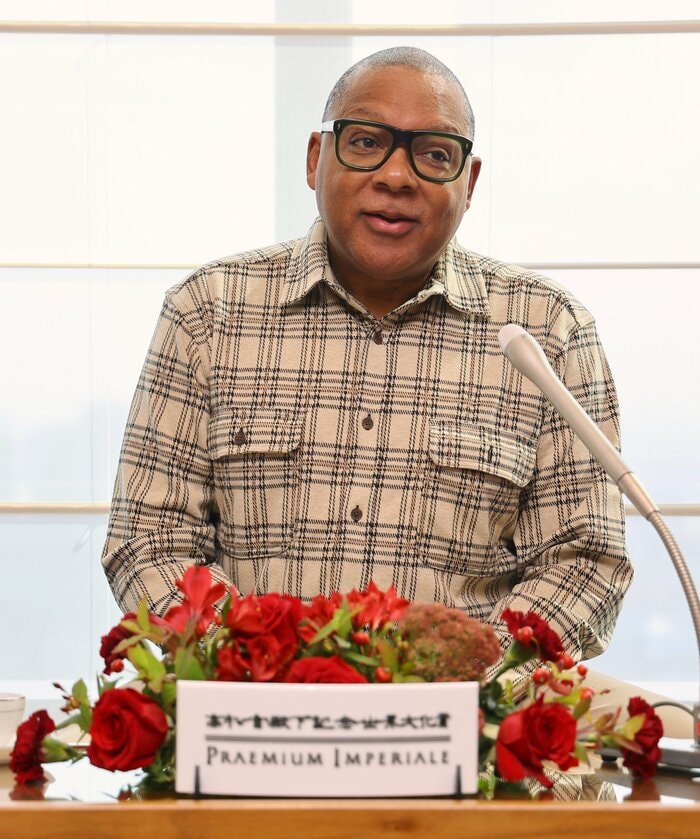

“芸術界のノーベル賞”と称される「高松宮殿下記念世界文化賞」。音楽部門で受賞したジャズ・トランペット奏者、ウィントン・マルサリスさんが、日本の記者団に自身の“哲学”を語ってくれた。

“賞”はあなたの身近にある

マルサリスさん:

賞をいただくことは楽しいことです。誰かのうちに私を呼んでくれる。それもうれしい“賞”です。「うちの子はトランペットを吹いているんですよ」と言われることも、“賞”です。「サインを下さい」―それも私にとっては、うれしい“賞”です。

ちゃんとドレスアップして出席する“賞”も、当然うれしいです。自分以外の人が受賞してもうれしいものです。世の中には色々な形の賞があります。この会見場には43年の付き合いになる友人も来ていますが、来てくれたことも“賞”です。

私にとって、賞というものは誰が、どういう形で審査しているかは関係ないほど、どこにでもあるものなのです。

マルサリスさんは、日本人ジャズ奏者との共演も多い。個別懇談会で日本の記者から「日本人が演奏するジャズをどう思うか」と問われると、これが答えだと言わんばかりに「大谷翔平選手をどう思うか」と逆質問してきた。

音楽は共通語 ジャズに白人も黒人もない

マルサリスさん:

人間には、物事を区別したり分け隔てて見てしまう性質があると思います。でも私が思うに、文化や育った環境は違っても、人間はDNAレベルではほとんど差はありません。

音楽は共通語です。私は雅楽がずっと好きでよく聞きますが、メロディのようなものを聞いていると私にはブルースに聞こえてきます。音楽はどういう形であっても、そこに意味を見いだせれば音楽になります。それは歴史が証明してきたことですし、今後も人類の間に壁がないと証明し続けないといけないでしょう。

マルサリスさんは雅楽の笙の音をトランペットで再現した曲をレコーディングしたこともあり、筆者との雑談の中でも笙の口まねで場を和ませてくれた。回りの日本人が発する「はい」「へえ~そうですか」という言葉もすべて音楽だと言う。彼は根っからのミュージシャンなのだ。

――人種や国籍を越えて音楽の壁を取り払っているマルサリスさんは、ジャズの道をどういうふうに歩もうとしているのでしょうか?

マルサリスさん:

ジャズは色々なものが混じり合った音楽ですが、人々を結びつけるものです。しかし、商業的であってはならない。もちろん商業的な側面はジャズにもありますが、商業的であることによって個人の差や区別が強調されるのです。人はこういうふうに見られなければいけない、とか、こういう地域に住まなければいけない、というように定義されるのが商業化(コマーシャリズム)の弊害です。

ジャズに白人も黒人もありません。音は耳で聞くものです。肌の色は関係ありません。音楽とは、聞こえるか、聞こえないか、なのです。

演奏には常に希望がある

マルサリスさん:

子どもは、自分が欲しいおもちゃをけんかして取り合いますよね。相手が兄弟であろうと友だちであろうと、若いころは自分のためにおもちゃが欲しい。でも成長してくるにつれて、他の人のために何かがしたい、何かを提供したいと思うようになります。

世界を人間に例えると、まだ“若い”と私は感じてしまいます。より成熟すればまた変わっていくと思います。ジャズは人々に色々なチャレンジを提供しますが、意味のあるものとして成長していくと思います。

希望はどこにでもあります。希望がなければ、私たちは今していることの意味がなくなるのではないでしょうか。私は演奏することが希望なのです。

父の影響で教育者としての道も歩む

マルサリスさんの父はジャズのピアニストであり、色々な人にジャズを教えていた。様々な音楽を好み、誠実に演奏と向き合う父の指導が、今のマルサリスさんの人生観に大きく影響を与えている。父の教え方の一端を教えてくれた。

マルサリスさん:

授業を始めるとき、4つの椅子を背中合わせにして生徒を座らせます。そして各自に教室の中で見たものを説明するように求めます。みんなは観察力を問われているテストだと思い、「あれが見える、これが見える」と口々に言い合います。「君は観察力があるね」と父に言ってもらいたいという気持ちで答えるのです。

しかし、父は最後にこう言います。「みんな言うことが違うけど、同じ部屋にいるということは間違いないよね」。父が教えたかったことは、他の人に自分と違うことが見えていたら、その人が間違っていると決めつけるのが今の人間なのだということです。

私自身、クラシックもジャズも大好きで演奏します。父もクラシックとジャズを聞いていましたが、ジャズの演奏家でした。私は父をとても尊敬し父のようになりたいと思う気持ちから、ジャズの道に進みました。

マルサリスさんはジャズの教育者、提唱者としても知られ、若い世代のためのワークショップを開催するなど次世代教育にも力を入れている。

「一日“50時間”練習しなさい」

――あなたのようなトランペット奏者になりたい若い人たちにアドバイスはありますか?

マルサリスさん:

私は40年間ほぼ毎晩演奏していますが、9歳や10歳の子どもたちがコンサートに来てくれるとうれしくなります。子どもたちが来ると、することがあります。まずからかってからハグします。そしてこう言います。「音楽の温かみと美しさを感じてごらん。好奇心が大事なので、色々なものを聞くといいよ」。

そして安定した練習を積むこと。一日“50時間”の練習を怠らないこと。常に新しいものを見て聞いて、書き留め、好奇心を忘れないこと。これは私が今でも実践していることです。

音楽で探究心を持つと、どんどん深みにはまり、とどまることがありません。どんなに長く生きても、音楽を完全に知ることは不可能です。子どものときは、学ぶこと、そして興味を持つということが楽しいと思ってもらうのが一番だと思います。

マルサリスさんの言う「一日50時間の練習」とは凡人には想像もつかないほどの密度の濃いものだと思う。日本の雅楽や能も愛し、四六時中、音楽を聴覚で感じる彼の笑顔からは音楽の楽しさだけが伝わってくるようだった。その希望にあふれる笑顔は、ジャズやクラシック、どんな音楽も偏見なく与えてくれた父親の存在によるところが大きいと筆者は感じる。

マルサリスさん:

小学生のバンドと演奏するのが大好きなのですが、演奏を聞いた小学生が「上手だね」と言ってくれます。「どれくらいやってるの?」と聞いてくるから「42年」と答えると納得してくれます。楽しいですよね。

なぜ芸術は人間に必要なのか

音楽の求道者で教育者でもあるマルサリスさんの人生は、常に未来を見つめている。音楽に真摯に向き合う生き方は「芸術は長く、人生は短し」というヒポクラテスの格言にも通じる。

芸術を追求し、普遍的な作品を生み出すためには非常に長い時間が必要だが、人間の一生は非常に短い。そのことをあらためてマルサリスさんは教えてくれる。また芸術は、スポーツや科学の分野と同様に、人材育成という側面とも深く結びついている。結果が出るまで時間がかかるが、芸術は明日への希望のためになくてはならない。

(サムネイル:【第34回高松宮殿下記念世界文化賞】祝宴で即興演奏するマルサリスさん―10月18日 東京・元赤坂の明治記念館 © 日本美術協会/産経新聞)

マルサリスさんと共に世界文化賞を受賞したヴィヤ・セルミンスさん(絵画部門)、オラファー・エリアソンさん(彫刻部門)、ディエベド・フランシス・ケレさん(建築部門)、ロバート・ウィルソンさん(演劇・映像部門)の皆さん5人をフィーチャーした特別番組が放送予定である。

「第34回高松宮殿下記念世界文化賞」

11月17日 24:55-25:55 フジテレビ(関東ローカル)

12月3日 17:00-18:00 BSフジ

「高松宮殿下記念世界文化賞」の公式インスタグラムとフェイスブックはこちらから

【インスタグラム】https://www.instagram.com/praemiumimperiale/

【フェイスブック】https://www.facebook.com/profile.php?id=100094399780929