アメリカ最高峰の音楽賞であるグラミー賞を9度受賞。ジャーナリストのノーベル賞とも称されるピューリッツアー賞も受賞。数々の栄誉に浴するトランペット奏者ウィントン・マルサリスさんが、今年の世界文化賞を受賞する。

世界文化賞はこれまで、34人の音楽家を顕彰してきた。マルサリスさんは、オスカー・ピーターソンさん(1999年)、オーネット・コールマンさん(2001年)に次ぐジャズ界からの3人目の受賞者となる。マルサリスさんは「黒人のジャズ」「白人のクラシック」という固定観念を覆し、ジャズとクラシックの垣根を越える音楽の新境地を開拓した。

早熟のトランペッターはジャズとクラシックの“二刀流”

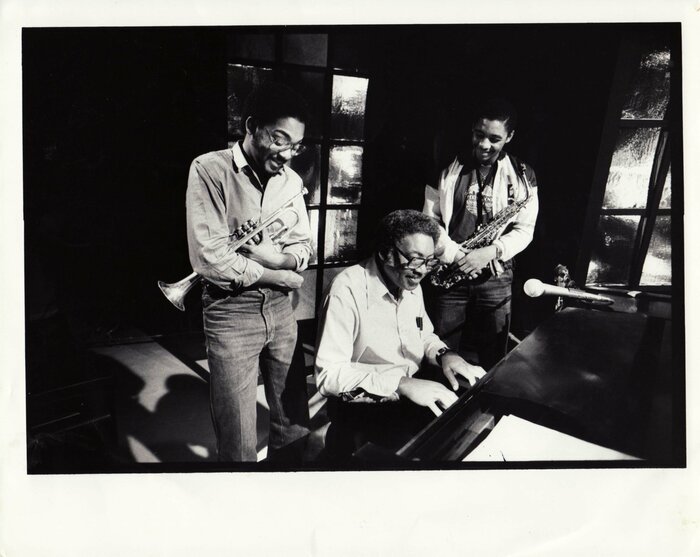

ウィントン・マルサリスさんは1961年10月18日、アメリカ・ルイジアナ州ニューオリンズで生まれた。父はジャズ・ピアニストのエリス・マルサリスさん(1934-2020)。兄はサックス奏者、弟2人もそれぞれトロンボーンとドラムの奏者という音楽一家に育つ。6歳でトランペットを手にし、家で父からジャズを、学校でクラシックを学んだ。

――ジャズとクラシックの両方から得たものは何でしょうか?

マルサリスさん:

クラシックの伝統とは、未来に向けて守られるべきものであり、最も洗練された表現方法だと思います。私は幸運なことに音楽教師の父を持ち、父はさまざまな音楽が好きで、偏見にとらわれずに音楽を勉強するよう常に励ましてくれました。だから、ハイドンの音楽、ベートーベンの音楽、ショスタコービッチの音楽、バルトークの音楽を聴いても、それを抑圧の一形態と同一視することはありませんでした。

私は音楽を愛しています。クラシック音楽家と出会い、彼らと一緒に勉強し、彼らが何をしようとしているのか学ぶことができるようになりました。知れば知るほど、すべてがつながっていることが分かります。実際のところ、人生のすべてがつながっています。音楽にも、クラシックの伝統にもすべてがつがっているのです。

そして私は民俗的な伝統も大好きです。土着の民族美術の伝統、ポピュラー・アートの伝統、ファイン・アートの伝統、それらはすべて異なる機能と目的を持っています。

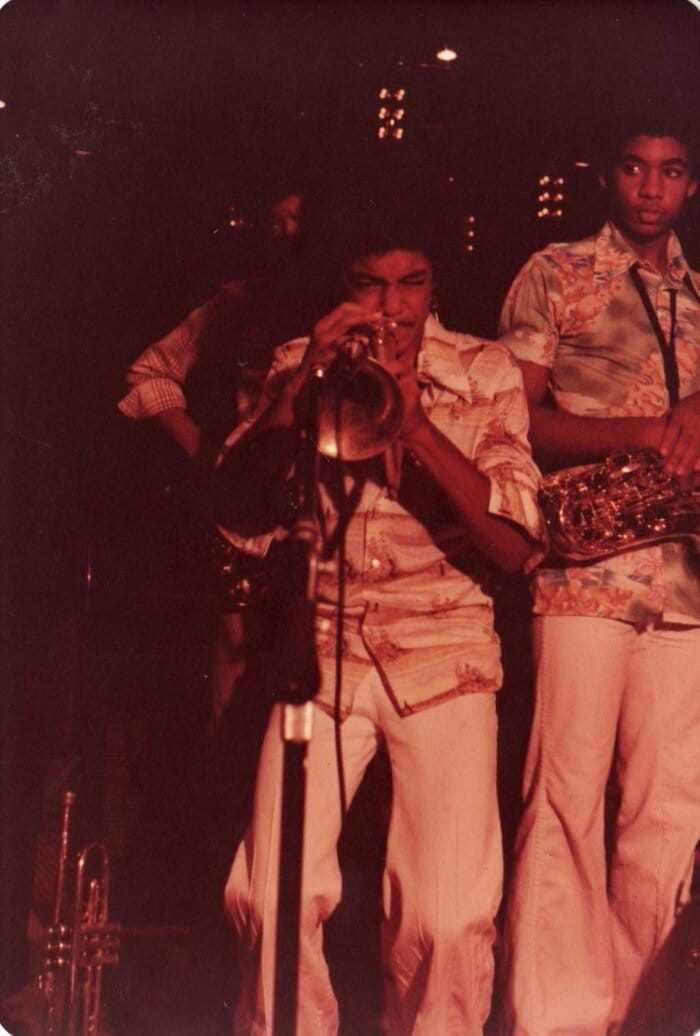

マルサリスさんは若くしてトランペット演奏の才能を発揮し、1979年にニューヨークのジュリアード音楽院に入学。在学中に参加したアート・ブレイキー&ジャズ・メッセンジャーズ※で広く注目された。

※アート・ブレイキー(1919-1990):米国ペンシルベニア州ピッツバーグ出身のジャズ・ドラマー。息子に「Taro(太郎)」と名付けるほどの親日家。

――ブレイキーさんとの思い出を教えて下さい。

マルサリスさん:

私はアート・ブレイキーからジャズの演奏方法を学びました。18歳の時に初めて彼のバンドで演奏しました。私が日本に行ったツアーのひとつは、アート・ブレイキーと一緒でした。

彼は音楽の理想を体現していたように思います。なぜなら、彼は演奏する仕組みを教えてくれましたが、それ以上に自分自身を見つけるための自由を与えてくれたからです。

また私は若くしてバンド・リーダーを務めていましたが、彼は私に大きな信頼を寄せてくれましたし、多くの信念を持っていました。そんないろいろな事を学びました。

1981年、ハービー・ハンコック※のバンド「ハービー・ハンコック・カルテット」の一員として初来日。同じ年、19歳で自身のバンド「ウィントン・マルサリス・クインテット」としてデビューし、ファーストアルバムの半分を東京のスタジオで録音した。

※ハービー・ハンコック(1940- ):米国イリノイ州シカゴ出身のジャズ・ピアニスト。キース・ジャレット、チック・コリアと並ぶ現代ジャズ三大ピアニストのひとり。

マルサリスさんは作曲家としても才能を発揮し、ジャズとクラッシクの両分野の作品を創作している。『シンク・オブ・ワン』と『トランペット協奏曲』のソリストとして、第26回グラミー賞でジャズ部門とクラシック部門を初めて同時に受賞するという快挙を成し遂げた。

この同時受賞はグラミー賞64年の歴史の中でも唯一のことである。

音楽にも影を落とす人種の分断

――ジャズはアメリカの“クラシック音楽”あるいはアメリカ国民の芸術形態と言ってよいでしょうか?

マルサリスさん:

ジャズはアメリカ人の意識の音楽で、この国の良心の音楽だと思います。しかし、アメリカはこの芸術を受け入れませんでした。というのも、黒人から生まれた高いレベルのものを受け入れることが難しいからです。その難しさのために、大衆的なロックンロール※に取って代わられたのです。

※ロックンロールは、アメリカのカントリー&ウェスタンとブルースや黒人霊歌(ゴスペル)を結合したもの、あるいはR & B(リズム・アンド・ブルース)を白人化したものと言われている。しかし、それらの元をたどれば、ほぼすべて黒人音楽につながっている。

マルサリスさん:

アメリカは、ものごとを人種によって分離しなければいけない国です。特に、商業的な市場に目を向ければ、ものごとは人種によって分断されています。その分断、人種差別によって「この音楽はクラシックに向かない。クラシックの形式は不正確だ」と言われ続けていたのです。ブルースにおいては、黒人ミュージシャンにはギターが与えられ、白人ミュージシャンにはバイオリンを、という固定観念がありましたが、ふたを開けてみれば、全員が自由にギターやバイオリンを弾いていたのです。私たちは人種差別から自分たちを切り離さなければなりません。

世界で目にする‘北’対‘南’というカラーライン(人種差別)は人類のためにならない。実際、私たちを難しい状況に陥れています。私たちの国では、いまだに人種差別は続いていますし、解決への道のりは遠いのです。

他の国を見ても、解決すべき問題はたくさんあります。しかし、ほとんどの場合、その問題はばかげた理由による、他の集団に対する非人間性に根ざしているのです。そして、ジャズはそうした分断を癒やすことができる音楽だと思うのです。

マルサリスさんが人種差別に真っ向から挑んだ作品がある。アメリカの奴隷制と自由への苦闘を描いた『ブラッド・オン・ザ・フィールズ』(1997年)。この作品で、マルサリスさんはジャズ・ミュージシャンとして初めてピューリッツアー賞に輝いた(音楽部門)。星条旗に血痕が残るジャケット写真が物語るように、黒人の苦難に満ちた歴史を壮大なジャズで奏でている。

人種差別が作品の原動力に

マルサリスさん:

公民権運動※の最中、私は人種差別が根強いアメリカ南部で育ったので、ずっと奴隷制に関心がありました。

幼い頃、奴隷の博物館でフレデリック・ダグラス※の漫画本をもらいました。彼は奴隷制廃止に大きな貢献をした偉大な活動家です。南北戦争で南部が敗れた後、100年にもわたる人種差別の中で育った私にとって、奴隷制というものは小学生の頃から高校までいつも学期末のレポートのテーマでした。たくさんの本や奴隷の物語を読み、奴隷制について話すことはごく自然なことでした。

※公民権運動:1950年代後半から60年代にかけて、アメリカの黒人が人種差別の撤廃と憲法で保障された権利の適用を求めて行った社会運動。

※フレデリック・ダグラス(1818-1895):米国メリーランド州出身の元奴隷。奴隷制度廃止運動家、新聞社主宰、政治家。

マルサリスさん:

そして私は、マーティン・ルーサー・キング牧師やリンドン・ジョンソン、ジョン・F・ケネディ、そしてベトナム戦争と同じ時代を生きてきました。奴隷や差別に関わることはいつも耳にしていましたし、人種融和への道は苦難に満ちていることを経験しています。ですから、奴隷制は私にとって自然なテーマなのです。

マルサリスさん:

私は人種の垣根を越えた曲を書くことができます。やがて若い人たちが出てきて、さまざまな形態の音楽を聴く人たちが表れ、彼らが人種を越えた音楽を奏でるようになるでしょう。

教育者として そして音楽へのあくなき探究心

ジャズ・ミュージシャン、作曲家、バンド・リーダー。卓越したトランペット奏者でジャズをアメリカ独自の芸術として保存・発展させる活動を続ける一方で、若い世代のためのワークショップを開催しているマルサリスさん。教育者としての一面もあり、自身の経験を振り返り、10代の若者にこうアドバイスする。

マルサリスさん:

学校での教育はとても重要です。アドバイスを求める人にこう言います。音楽への愛情を育みなさい。しかし、何かを愛するときには犠牲が伴います。

もし音楽を愛しているわけではないが、有名になりたい、名声が欲しいというのであれば、優先順位を変えなさい。難しいことに挑戦して時間を浪費しないように。その時は目標を一段下げて、本当に自分がやりたいことで成功する方法を考えなさい。そして音楽を本当に愛した人だけが、一生音楽と添い遂げるのです。

マルサリスさん:

年齢が上がるにつれて、音楽に正直であることが難しくなってきます。謙虚にならないといけません。私も常に努力するようにしています。人の話を聞くこと。特に年を取ると、若い人の音楽を判断する前によく聴くことです。彼らも真剣なのですから、こちらもしっかりと向き合わなければなりません。多くの場合、年長者は若い人の音楽をちゃんと聴いていないので、本当にその恩恵を受けていません。

ですから、私は生徒のリサイタルや演奏を聴きに行くときには、必ずメモを取るようにしています。曲名を聞いたりもします。それが音楽と添い遂げるということです。

世界文化賞の授賞式は10月18日に明治記念館(東京・元赤坂)で行われる。授賞式当日はマルサリスさん62歳の誕生日。「私は日本人や日本の芸術における習慣や伝統に深い敬意を抱いています。長年のつながりもあるので、日本からの受賞はなおさら、うれしい」とマルサリスさんは来日を楽しみにしている。

(サムネイル:ジュリアード音楽院にて 2023年5月 © 日本美術協会/産経新聞)

「高松宮殿下記念世界文化賞」の公式インスタグラムとフェイスブックはこちらから

【インスタグラム】https://www.instagram.com/praemiumimperiale/

【フェイスブック】https://www.facebook.com/profile.php?id=100094399780929