6歳未満の子どもに着用が義務づけられているチャイルドシート。鹿児島はチャイルドシートの着用率が44位と全国的にも低水準だが、8月に福岡で発生した幼い姉妹の死亡事故をきっかけに、ドライバーの心境にも変化があったようだ。

JAFが検証 後部座席の子どもは…

2024年8月18日、福岡市で起きた軽自動車と路線バスの正面衝突事故。この事故では、軽自動車の後部座席に乗っていた7歳と5歳の姉妹2人が死亡した。

2人は腹部の出血がひどく、シートベルトの締め付けが原因で死亡した可能性が高いとみられている。

命を守るはずのシートベルトで奪われてしまった幼い命。

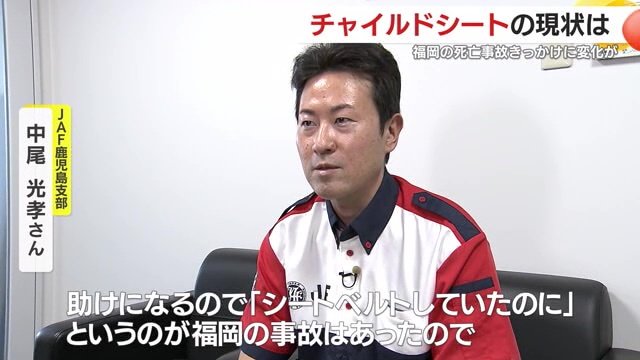

JAF鹿児島支部の中尾光孝さんは、シートベルトの付け方と万一の危険性についてこう語る。

JAF鹿児島支部・中尾光孝さん:

首にかからないところ、この胸骨の間を通していただいて、おなかの腰でしっかり支える。そこをしっかり守っていただければ、万が一の時にもしっかりエアバッグとかが(合わせて)助けになる。福岡の事故では「シートベルトをしていたのに」というところがあった。シートベルトが1つの凶器になり得るというところ。

子どもの命を守るために、中尾さんが重要視するのがチャイルドシートの利用だ。

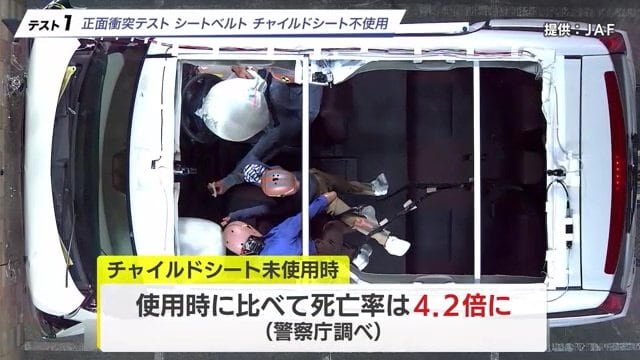

JAFによる実験映像を見ると、チャイルドシートを使用しなかった場合の映像では、後部座席に座らせた子どもの人形は、前の席に激しく衝突した後、体が大きく宙を舞っている。

一方、チャイルドシートを使用した場合は、強い衝撃は受けたものの、人形はチャイルドシートにしっかり固定されていた。

県内の着用率は低迷・全国44位

チャイルドシートを使用していないと、事故による死亡率がチャイルドシートを使用した場合と比べ約4.2倍に跳ね上がるという警察庁のデータもある。しかし、鹿児島県内の着用率は低迷している。

鹿児島県のチャイルドシート着用率は64.5%。比べて、全国平均は78.2%だった。鹿児島は依然低調にあり、全国では44位の着用率。鹿児島県警本部交通企画課の森山英明理事官も、県内のチャイルドシートの着用率が低いことは認めている。

しかし、福岡の事故を受けて、チャイルドシートの重要性を認識する人たちも増えているようだ。

鹿児島市の商業施設では事故が発生した8月、1歳から身長150cm未満の子どもを対象にしたジュニアシートの売り上げが、2023年の約2.3倍に増えたそうだ。

イオンモール鹿児島のベビー担当・東和代さんは「事故の影響を受けて、お盆に帰省されるお孫さんを車に乗せられるということで、シニア層のご購入が先月は多かったように感じる」と売上げ増について分析する。

また、保護者の心境にも変化が生まれていた。

県内のチャイルドシート利用者:

どんなに近距離でも着けることが面倒くさいって思ってしまうんですけど、その面倒くささを怠ることで命に関わることが起きてしまうと、一生後悔することになるので、ちょっとした距離でもちゃんと着けようという意識をより高く持っています。

県内のチャイルドシート利用者:

毎回着けるとなると、どうしてもゆるんだり、どうしても適当になっちゃうことがあったんですけど、ニュースを見て肩としっかりシートを締めて着けるように意識しています。

“身長を基準”体格に応じた使用を

法律では使用義務が6歳未満となっているチャイルドシート。福岡の事故では亡くなった2人は7歳と5歳。姉には着用義務はなかった。

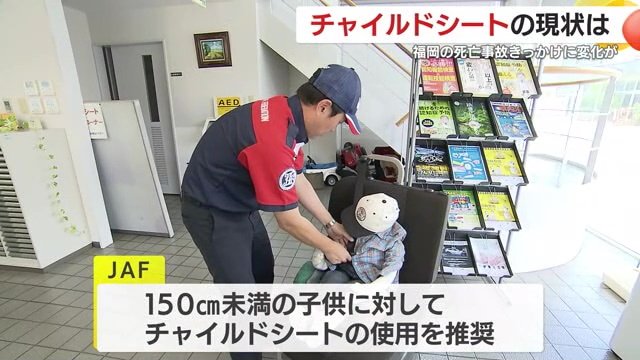

しかし、JAFが事故以前から使用基準として提案しているのが年齢ではなく“身長”だ。150cm未満の子どもに対してチャイルドシートの使用を推奨している。

JAF鹿児島支部・中尾光孝さん:

お子さんを座らせた場合、どうしても骨格もできていないのでおなかの部分にシートベルトがあたってしまう。福岡であった事故はおなかの方で損傷してしまったので、おそらくシートベルトはしていたが、おなかの方で支えてしまったのではないか。そうなってしまうと、万が一事故をした場合、首が挟まれるか、おなかの臓器を損傷してしまうかのどちらかになってしまう。

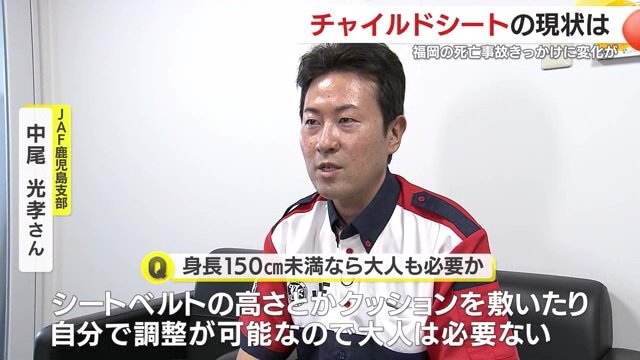

150cm未満の大人については、シートベルトの高さやクッションを敷くなど、自身で調整が可能なため、「大人の着用は必要ないと考えている」という。

“身長を基準にする”という考え方について、ドライバーたちからは、「賛成です。その子の体格に合わせてこう決めていくのがいいんじゃないかと私も思います」「安全を考えた上で、年齢じゃなくて身長制限の方でというのであれば、それはそれで変えていくべきなのかなって思います」と納得の声が上がった。

かけがえのない子どもの命を守るために利用するチャイルドシート。6歳未満という法律上の規定と合わせ、子どもの体格も考慮しながら命を守るための判断がドライバー、一人一人に求められている。

(鹿児島テレビ)