9月3日は語呂合わせで「グミの日」。おいしくて小腹を満たすのにも最適なグミだが、その市場が今、急拡大しているという。その理由について探った。

2023年の売上は1000億円に迫る

今、若者を中心に大人気のグミ!スーパーやコンビニでも専用のコーナーが設けられ、海外のグミも合わせてたくさんの種類が並べられている。

街の人に話を聞いてみると、「かたいグミが好きです。『忍者めし』が好きでよく買う」「『ポイフル』。ちょっとかたいグミ(が好き)」「『ピュレグミ』を2つ持っています。学校のカバンに入れている」「酸っぱいのが好き。『シゲキックス』よく食べる」など、普段からグミをよく食べるという声が聞かれた。

両備ストアカンパニー 菓子バイヤー・石原迪子さん:

(グミは)ここ数年、伸長しているカテゴリー。ソフトグミからハードグミまで全部よく売れている。幅広い種類にいろいろなファンがついている。

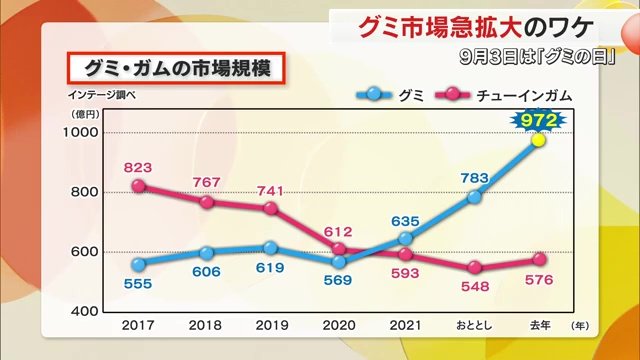

民間の調査会社によると、グミの売り上げはここ数年で右肩上がり。2021年にはチューインガムの市場規模を上回り、2023年は1000億円に迫る売り上げを記録した。

特に売り上げが好調なのは、かみ応えのあるハード系のグミで、ガムの代替品として消費が進んでいるとみられている。

カバヤ食品に話を聞いた

岡山市に本社を置くカバヤ食品は人気菓子を数多く生み出していて、グミのラインナップも豊富。なぜ、ここまでグミ市場が拡大しているのか、担当者に聞いた。

カバヤ食品広報部の廣井良伸さんは、「もともとグミ市場はコロナ禍で拡大してきた市場。コロナ禍で接触がなくなった時に、SNSを中心に色々な面白い見た目や食感のグミが注目されて、SNSを通じて広がったのでは」と話す。

SNSで「グミ」を検索すると約30万件がヒットし、日々たくさんのおススメグミ紹介が投稿されている。

グミの特徴は、なんといっても食感のバリエーションが豊かなこと。カバヤ食品でも、一番の売れ筋であるハード系のグミから、この秋登場するしゃりっと新食感のグミまで、独自の食感や噛み応えにこだわったラインナップが豊富となっている。

さらに、グミの流行にはもう一つ理由が…。

街で若者に聞いたインタビューでは、「学校でお菓子を食べているときに『1個ちょうだい!』と言う」「自分だけ持っていて、『いる?』と聞いたことがある」など、グミをコミュニケーションツールとして使っている人が多くみられた。

カバヤ食品の廣井さんは「自分が好きなグミを他の人に知ってもらいたいという思いがコミュニケーションの1つとして役立っていると思う」と話していて、自分の好きなグミを交換して、「こんなグミがあるんだ!」と盛り上がるという話をよく聞くそうだ。

今後、さらなる拡大が予想されるグミ市場。コロナ禍を経て、若者を中心に、コミュニケーションツールとしてすっかり定着したようだ。

(岡山放送)