77人が犠牲となった広島土砂災害から8月20日で10年を迎えた。家を失うなどの被害に遭った人たちは、今、どのような暮らしをしているのかを取材した。

孤立住民を助けようと力を合わせ橋をかける

10年前、“真っ黒の濁流”のような土石流が襲った広島市安佐北区可部東の住宅街。被害が大きかった地区の救援が優先された結果、行政の支援から取り残された9軒が孤立した。

住民・延吉光雄さん:

向こうが孤立していて、おばあちゃんが川を渡れない状態だった。

住民たちは、流れてきた木や石など、使えそうな資材を集め、力を一つにして一本の橋を架け、これが地域の復旧の大きな一歩となった。

あれから10年…

住民・延吉光雄さん:

あれから10年、早いよね…。やっぱり災害に遭って絆ができて、それからのつながりが、みなさんの間でしっかりできあがった。

大災害は地域住民の絆を強くしたようだ。

同じ場所に家を再建

2014年8月、広島市安佐南区の自宅で、石原朋子さんは夫や職場の同僚たちとともに、土砂の撤去作業に追われていた。

石原朋子さん:

ここが1階の玄関だったんですけど、もうここからは入れない。

2人の娘と一家4人は屋上に逃げて命は助かったが、家の1階が土砂に埋まり、石原さんはこの先、どこで暮らすか悩んだという。

あれから10年…石原さんは同じ場所で生活を送っていた。

石原朋子さん:

主人が、どうしてもここで家を再建したいという思いが強かった。家族で話をして、もう一回ここで建て替えようということになった。すぐではなかったが、砂防ダムができ、安心感もあった。やっぱり怖いは怖いですけどね。

災害当日に生まれた娘がつづる“さいがいノート”

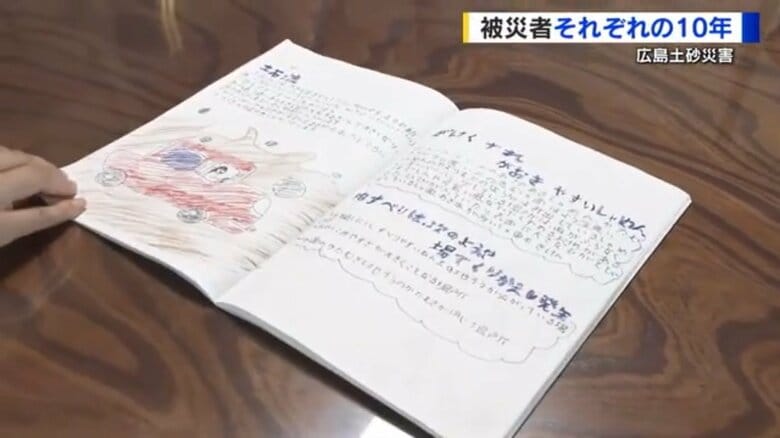

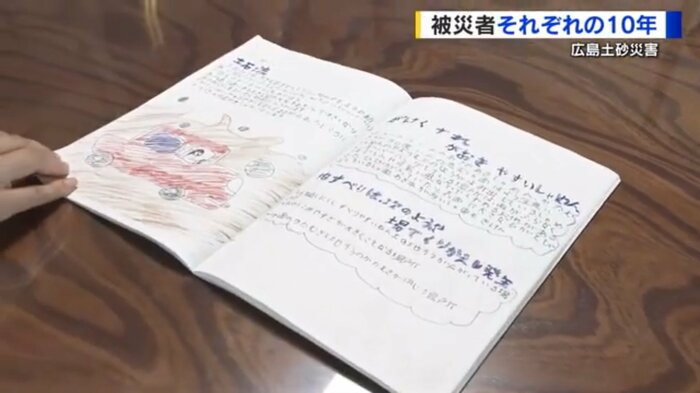

“さいがいノート”。60ページに及ぶ避難時の心構えなどを文章や絵につづったのは、小学4年生の有田紗代さん。

生まれたのは10年前の土砂災害当日の8月20日。ひどい雨や雷の中、広島市安佐南区の実家で陣痛が来た母の志穂さんは、夜明けを待ち、家族の運転で何とか病院にたどり着き出産した。

母・有田志穂さん(2014年):

大きくなったら、生まれた時に、こういうことがあったということは、伝えていきたいと思っている。

あの日からすくすくと成長した紗代さんは2024年8月20日、10歳の誕生日を迎えた。3~4年前に生まれた日のことを初めて知ったという。

有田紗代さん(10):

大雨が降った時に、お母さんが「紗代が生まれた時はもっとひどかったんだよ」と教えてくれた。

紗代さんは今、学校の授業で防災の知識を学び、さらに伝承館に足を運び、自ら“さいがいノート”を作ったという。

有田紗代さん:

“さいがいノート”は、家族のために作りました。最初は災害が、なぜ起きるのか疑問だったけど、どんどん、すごい怖いものなんだなと思ってきた。災害が起きた時にどうしようと、慌てるけど、備えがあったら安心かなと思って作った。

災害から身を守るために一番大事だと思うことは?という問いに、「普段からの備えだと思います」と紗代さんは答えた。

当時、被災した人たちの10年は様々だが、その記憶を心にとどめ、防災意識を高めようとする気持ちは同じようだ。

(テレビ新広島)