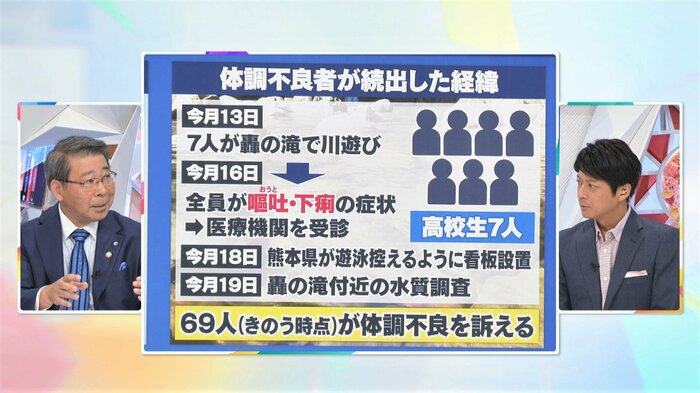

熊本県天草市の人気レジャースポット、「轟の滝」で行楽客が体調不良に襲われる事態が相次いでいます。

13日に、周辺で川遊びをしていた高校生7人全員が、16日に下痢や嘔吐の症状で医療機関を受診。その後、同様の症状を訴える人は増え続け、その数は少なくとも69人にのぼっています。

「めざまし8」は、実際に体調不良になってしまった人を独自取材、見えてきたのは“水の異変”でした。

高校生語る「39℃の熱に下痢」

川遊び後に発熱した高校生:

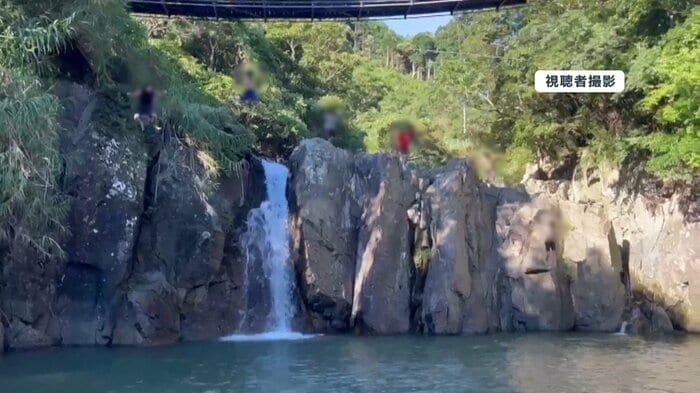

滝から飛び降りたりするのが一番面白いので、それで遊んでいましたね。最初、腹痛で悪寒がしてから熱上がってきて、最高39℃くらいまで出ました。自分は吐くまでなかったんですけど、下痢とか…下痢と熱がすごかったです。きつかったです。

――その日は人が多かった?

2~30人いましたね。先輩が別の日に行って嘔吐・下痢になったって言っていました。弟と、一緒にいたはとこが嘔吐下痢になりました。

9日から4日間にわたり「轟の滝」で川遊びをしていたという高校生。翌日から高熱に加えて、下痢の症状が4日ほど続いたといいます。

体調不良に陥った人に共通しているのは、“川遊びをした”という点。当時の様子を聞くと、ある“異変”があったといいます。

――川に入った際に違和感などは?

川遊び後に発熱した高校生:

最近雨降ってないので、水がぬるかったり、少なかったりっていうのはありましたね。

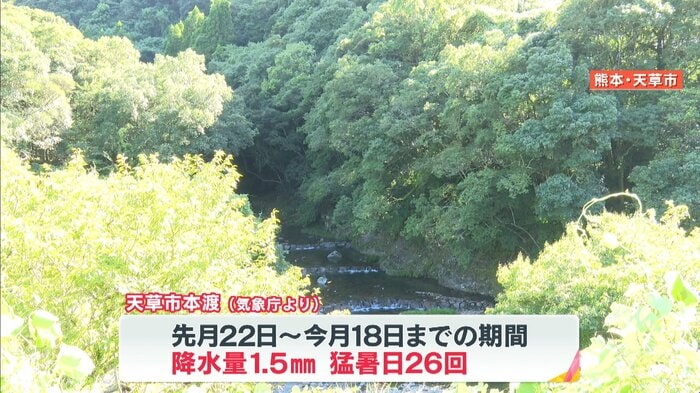

天草市では、梅雨明け以降降水量が著しく低下。8月18日までほとんど雨が降っておらず、最高気温35℃以上の猛暑日が続いていました。

普段は3本の滝が流れている「轟の滝」も、12日の映像では滝の数が1本まで減っているのがわかります。

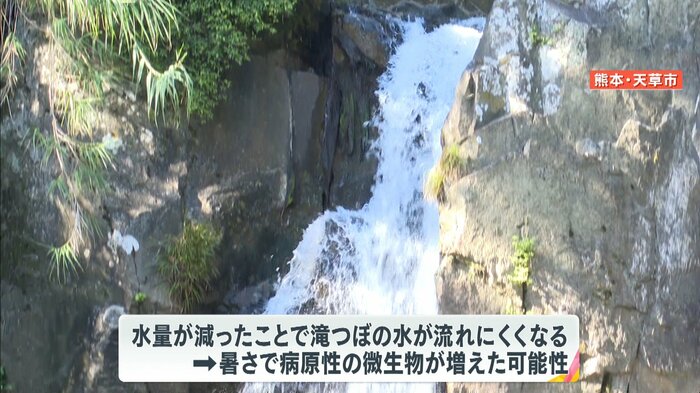

川の水位低下、そして水温の上昇…、熊本県の水質に詳しい、熊本大学の川越保徳教授は、水量が減ったことで、滝つぼにたまった水が流れず、暑さで病原性の微生物が増えてしまった可能性があるといいます。

熊本大学 川越保徳教授:

熊本は雨少ないんですよね、今。天草の方もおそらく、しばらく雨降ってないんじゃないかなと。滝つぼみたいなところですよね、水の量が減っていて、本来ならもっと流動、要するに流れ、やっぱり淀むとダメなんですよ。たまるような状態になっていると、もうそこで、どんどんとバクテリアなどが増えていくと。

――化学物質などが流出した可能性は?

例えば、手に入れられやすいもの、農薬類とかあるじゃないですか、毒物で言うと。

ああいうものをこんなところにまいたら、おそらく臭いなどですぐ分かる可能性がありますので、考えにくい。

さらに、水環境問題に詳しい別の専門家が指摘したのは、野生動物のフンなどに入っている病原菌が川に流れ込み、滝に溜まった可能性です。

水環境問題に詳しい 吉村和就氏:

野生動物から出たですね。やはり病原性の病原菌ですね。(轟の滝は)結構山間部があって、谷間になっているんですね。ですから、周りから全部集まってきた雨、あるいは、水の流れが全部「轟の滝」に入っているという。

実際に、山に囲まれている滝の周辺にはイノシシなどの野生動物が頻繁に出没するといいます。取材中にも、イノシシを避ける電柵があちらこちらに見られました。

また、感染症の専門家は、明らかに食中毒の症状で、なんらかの病原体を口などから摂取した可能性が高いといいます。

東邦大学 小林寅喆教授:

明らかな食中毒症状ですので、そうするとやはり経口的に病原体が体内に入ってくる経口感染と捉えてよろしいかと思います。O157に限定されるものではなく、下痢を起こすような大腸菌、もしくは、その他の細菌ということも考えられます。

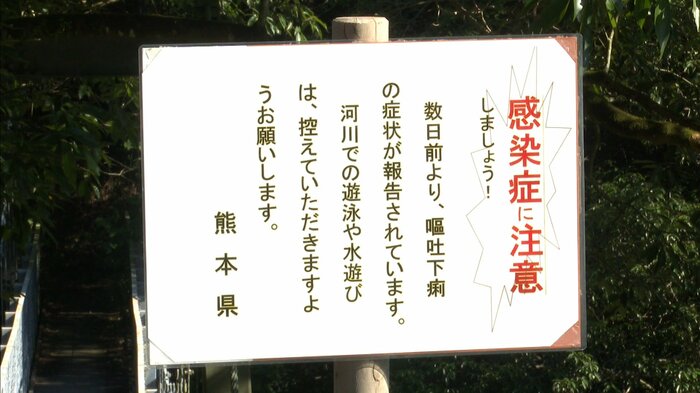

熊本県は「川の水が原因による感染症も疑われる」として、水に入らないように呼びかけています。

「寄生虫」や「細菌」が原因の可能性

体調不良者が続出した原因については現在調査中ですが、グローバルウォータ・ジャパン代表の吉村和就氏は、その原因を「寄生虫」と「細菌」が考えられるといいます。

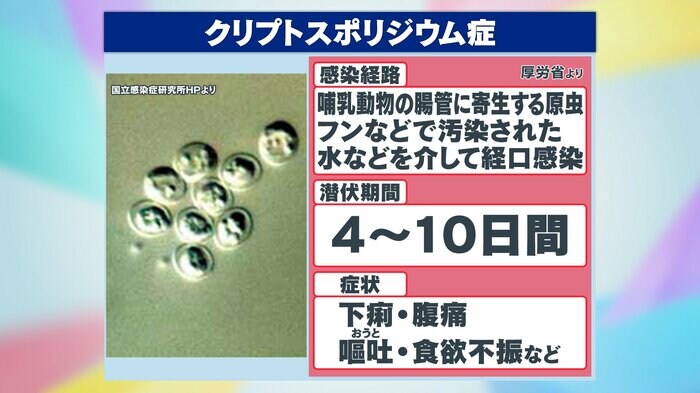

原因の可能性① 寄生虫によって引き起こされる「クリプトスポリジウム症」

▼感染経路…排せつ物に汚染された食品・水など衛生設備などが整ってない地域での食事・水泳

▼潜伏期間…3日~10日

▼症状…下痢・腹痛・吐き気・けん怠感など

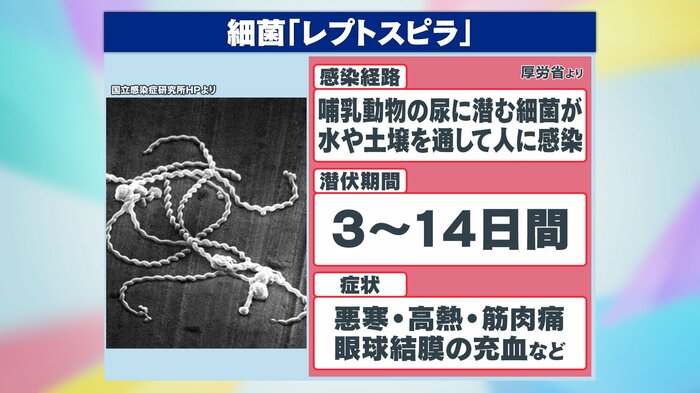

原因の可能性② 細菌によって引き起こされる「レプトスピラ症」

▼感染経路…感染した動物の排泄物に汚染された水・土に触れる

▼潜伏期間…3日~14日

▼症状…頭痛・発熱・筋肉痛・下痢・おう吐など。重症化すると…横だん・腎障害

吉村和就氏:

今回はどういうものが感染源か保健当局のDNA鑑定によってこれを特定しなければはっきり言えないのですが、私の推論では、やはり普通は4本の沢水が入ってくるところに、1本だった。これは水量が少なくなった。それから水温が高いということは、例えば大腸菌になりますと20分人間の体温と同じ温度ですと2倍になるんですね。非常に増殖が早かった、つまり高濃度の沢水が入ってきたと。

それから、もう一つは潜伏期間。遊んでから3日後に出てきた。これは病原性の大腸菌「O157」と全く同じ症状なんです。ですから、これは致死に至ることはないんですけれども、若い人なら3日くらいで回復するというのがまさにですので。

それから、飛び込みの名所ですので、口から入ったということですね。口から入った伝染病、まさにこれかなと。

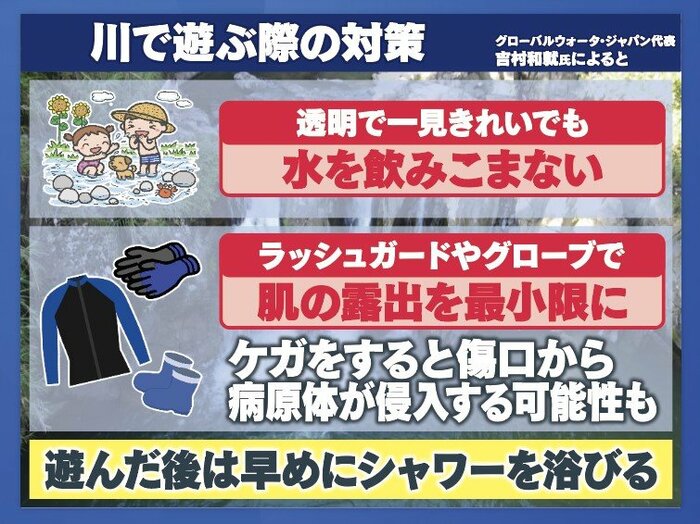

吉村氏によると、川遊びをする際にできる対策としては以下のものがあります。

▼透明で一見綺麗に見えても、水を飲み込まない。目に見えない病原体が潜んでいる。

▼服装は、ラッシュガードやグローブで肌の露出を最小限に。けがをすると傷口から病原体が侵入する可能性も。

そして、遊んだ後は早めにシャワーを浴びてください。

(めざまし8 8月22日放送)