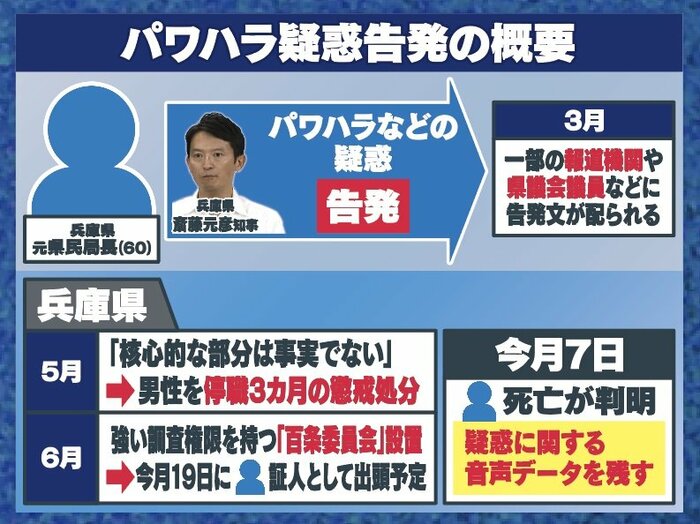

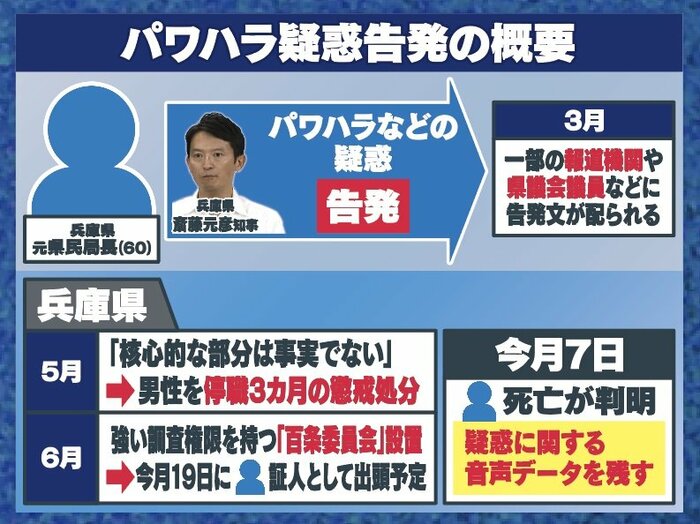

兵庫県知事の“パワハラ”疑惑などを告発し、その後、元県民局長が亡くなった問題。

斎藤元彦知事は16日に会見を行い、告発された疑惑や自身の辞任を改めて否定しました。

斎藤元彦知事(46):

県政を前に進めていくために、最大限努力していくということが私の責任ですので、そこを果たしていきたいと、その中でいろんなご意見、こうすべきだという声があるということは、真摯(しんし)に受け止めさせていただくということも私の責任だと思っています。

――実質的に辞職要求されていると思うのですが、選択肢として辞職もあると考えてよろしいですか?

私としては、やはり日々の仕事、そして県政を前に進めていくために全力で、取り組んでいくことが、私の責任の取り方だというふうに思っています。

――全くその選択肢はない?

私としてはやはり大事なのは、大変厳しい状況はありますけど、県政を前に進めていく。

――2カ月以上同じような回答されていますが、他に出てくる言葉はないのですか?

繰り返しになってしまうというご指摘は、本当に受け止めたいと思いますけども、ご理解いただけるように、私自身も県民の皆さんに、仕事で前に進めていくことで、責任を果たしていきたい。

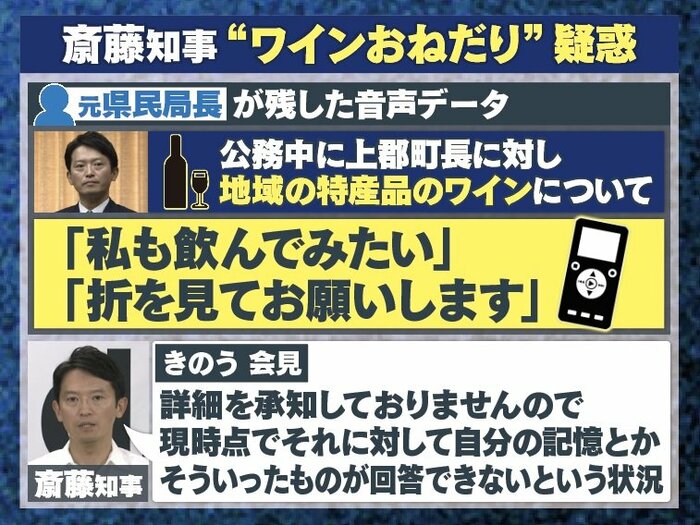

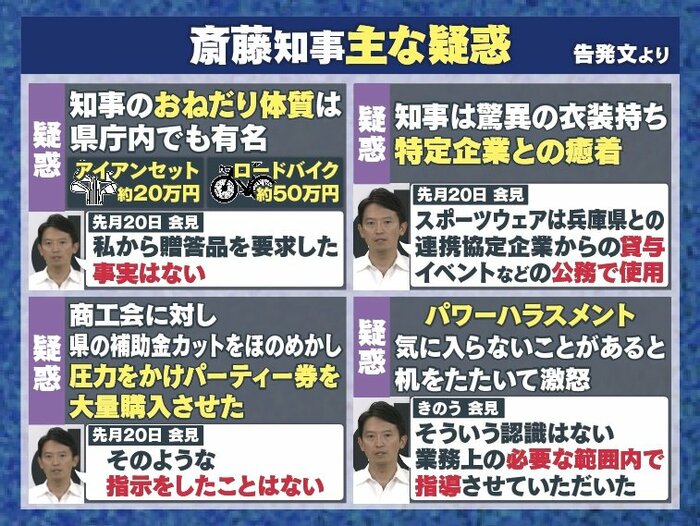

今回の問題の中で出てきた、特産品のワインの“おねだり”疑惑。

亡くなった元県民局長が、当時の音声とされるデータを残していたことが明らかになりました。

――上郡町の特産品のワインの会議でそういう(おねだりする)場面があった記憶は?

斎藤元彦知事(46):

どういった場面の話なのかという詳細をまだ承知していないので、これから詳細が分かり次第しかるべき場で、回答させていただくというのがきょうの時点でのコメントということは、ご理解いただきたいと思います。

――ここ数年で、上郡産のワインが知事の手元に送られたというような事実はありますか?

そこは、現時点では承知をしていません。

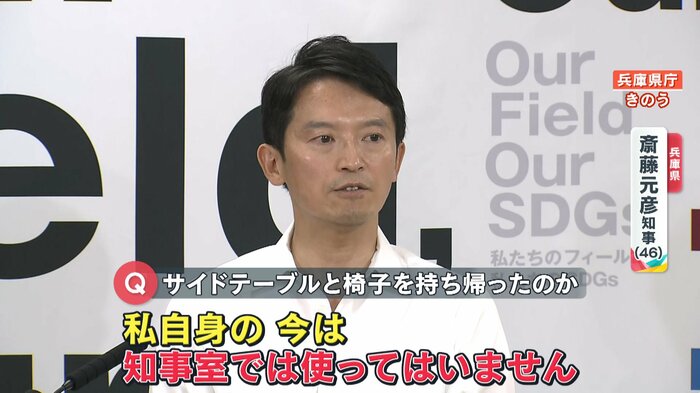

会見の中で、丹波市の廃校活用施設を訪れた際に、施設用に作られた木製のサイドテーブルを「知事室で使いたい」と“おねだり”した件について問われた際には…。

斎藤元彦知事(46):

あくまで県としての県産材の利活用のPRという観点で申し上げたんだというふうに認識しています。実際にそれを受け取ったり、持ち帰ったかというと、私自身の今は知事室では使ってはいません。

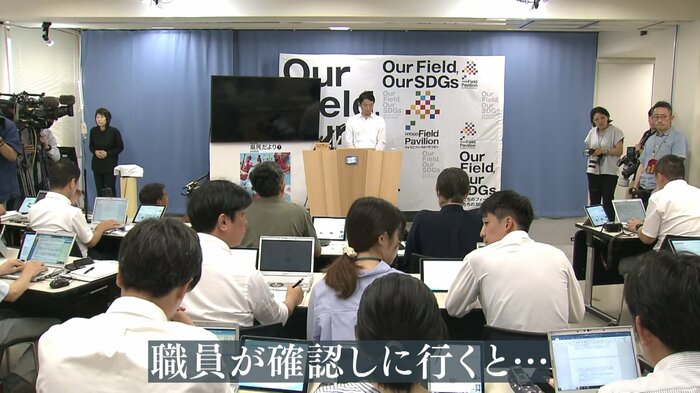

「受け取っていない」と否定しましたが、その後知事の指示で職員が確認に行くと、主張は一転。

斎藤元彦知事(46):

先ほど知事室の方に確認に戻らせていただきました。知事応接の方にサイドテーブルを貸していただいております。倉庫の方に椅子もございました。

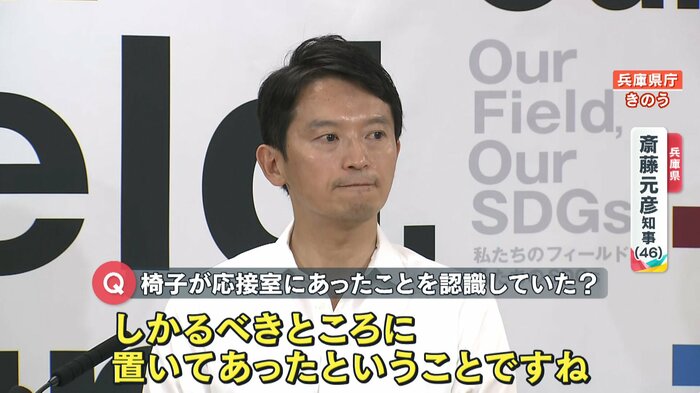

――知事は認識していなかった?

知事応接の私の隣か。木製の製品があるということだと思いますけども、それは日々、使わせていただいているものですので、しかるべきところに置いてあったということですね。

――知事は認識があった?

私自身は…、認識は…そういう意味ではしていなかったということになります。

19日に行われる百条委員会では、元県民局長の遺族から提出された陳述書や、音声データの取り扱いが審議される予定です。

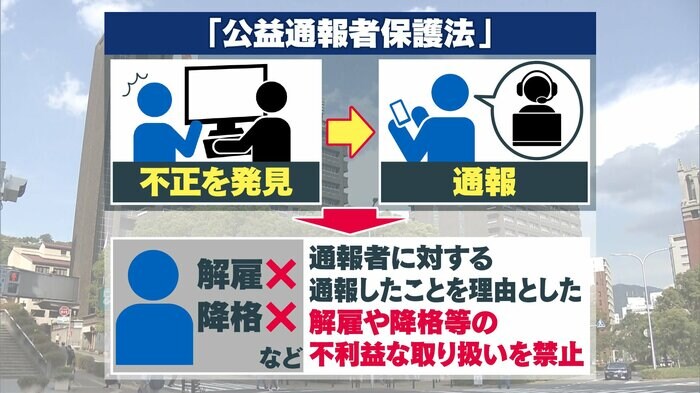

なぜ、元県民局長は公益通報者保護制度で守られなかった?

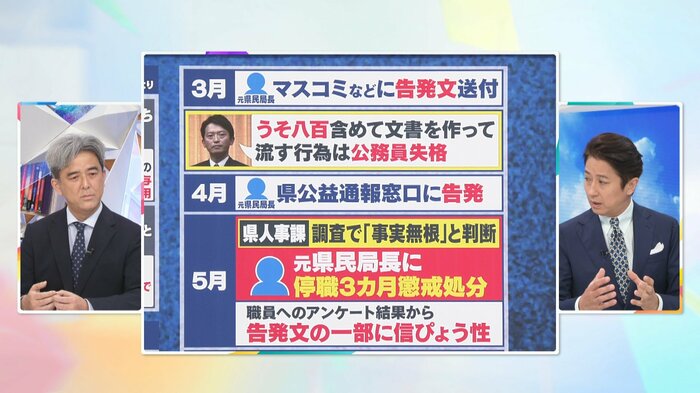

知事の数々の疑惑について、今年3月にマスコミなどに告発文を送付していた元県民局長。しかし斎藤元彦知事はそれを「うそ八百」と断じました。

4月には、県の公益通報窓口にも告発文を送付していましたが、5月、県の人事課の調査で「事実無根」と判断され、元局長に停職3カ月の懲戒処分が下されました。

公益通報者保護制度に詳しい上智大学の奥山俊宏教授は、今回の事案についてこう話します。

――当初知事は、事実無根・うそ八百となぜ言い切ったのでしょうか?

上智大学 奥山俊宏教授:

ああいう文書を見たときに、自分のことが指摘されていると思わずカッとしてしまうというのは、人間の性だとは思いますけれども、組織のトップたる知事ですから、やはり我が身を省みて直すべき所はないか、是正すべきところはないかと内部告発をいかしていく姿勢を忘れた対応だと思います。

――3カ月の懲戒処分は相当重い?

そうですね、本来、報道機関や警察、県会議に文書を送ったということは、場合によっては公益通報にあたり得る行いだったのではないかというふうに私は思っています。懲戒処分にするどころか、むしろ守らなくてはいけないような行いだったので、もっと慎重あるいはもっと独立した調査がなされるべきだったにもかかわらず、自分の部下に調査をさせて懲戒処分をさせて果ては、結果的に自殺に至ってしまうというのは、非常に残念ないきさつだったと思います。

――なぜ、公益通報者保護制度で守られなかったのでしょうか?

それを実際に運用するのは組織のトップ、組織として事業者として運用することになります。通常は部長がお金を使い込んだとか、課長が悪いことをしているだとか、そういうことなら組織として自浄作用を発揮することが十分にできることがあり得ると思うのですが、組織のトップに関する様々な指摘について、組織のトップが自ら直す、虚心坦懐にそれを直すということは、難しいと…。

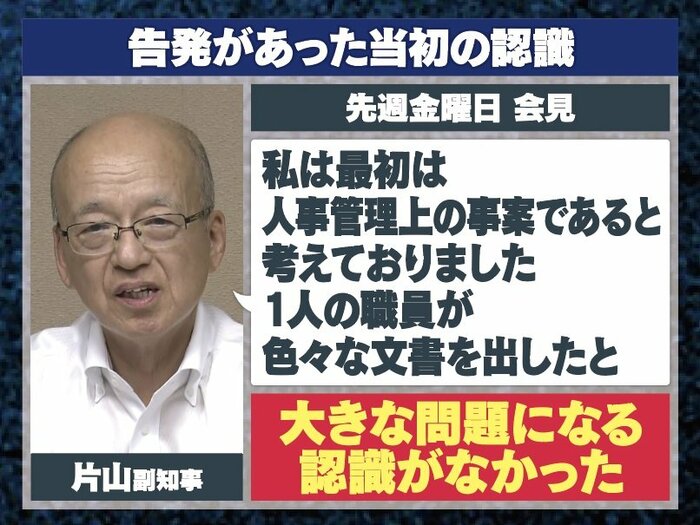

――片山副知事は当初「大きな問題になる認識がなかった」と話していますが?

ここが間違っていると思います。最初にボタンを掛け違ったと。局長が変な文章を作ってばらまいていることが良くないことだと、そういう価値判断の元に最初から動いている。パソコンを押収して中身を調べて懲戒処分に向けて手続きを進めていった。本来は、公益通報になり得る文章だったと思いますので、そうだとすればそれをなんとかいかしていこうという方向で、あるいは守らなくてはいけないのではないかと、局長を公益通報者として保護しなければならないとするなら、それを懲戒処分にかけるなんて全く真逆の行いで、趣旨に全く反した行いを組織のトップあるいはナンバー2が率先してやっていたというのは、昭和の頃の組織ならあり得ますが今世紀、昨今はそういうところはあまりない。

組織の中に窓口を置くだけではなくて、職員にとってより間口が広い、外部の弁護士事務所や専門の業者などに窓口を置くことによって、間口を広げてハードルを下げるという効果があります。今やどこの大手企業も外部に窓口を設けるのが当たり前になっている中で、兵庫県にそれができていなかったというのは、遅れているなと思いますね。

兵庫県の内部通報制度が生きた制度として運用されていたのならば、そこに情報提供することによって様々な問題を解決していくことというのが、できた可能性は十分にあったと思いますけど、残念ながらそうではなかったと思います。

(「めざまし8」7月17日放送より)