最新式の振り子装置が導入され、乗り心地が大きく改善した新型「やくも」273系。イメージを一新した車両のデザインにスポットを当て、開発に携わったデザイナー・川西康之さんが273系のデザインに込めた想いを聞いた。

「“未来に希望が持てる”電車に」

4月6日、新型「やくも」デビューの日。

島根・出雲市駅で行われたセレモニーで、鉄道デザイナーの川西康之さんは、「新型やくも号導入をきっかけに、街が、駅前が、楽しくなる鉄道。やくも号に関わることで、市民の皆さん、地域の皆さんがより幸せになる、未来に希望が持てる。そんな電車にしていただきたいと切に願っておつくりしました」と挨拶し、新型「やくも」の出発を見届けた。

鉄道デザイナーとして、同じJR西日本の観光列車「ウエストエクスプレス銀河」をはじめ、乗り物や鉄道施設などのデザインを数多く手がけ、国内外から注目されている川西さんが、今回、コンセプトやロゴマーク、外装から車内のしつらえの細部まで新型「やくも」のほぼすべてのデザインを担当した。

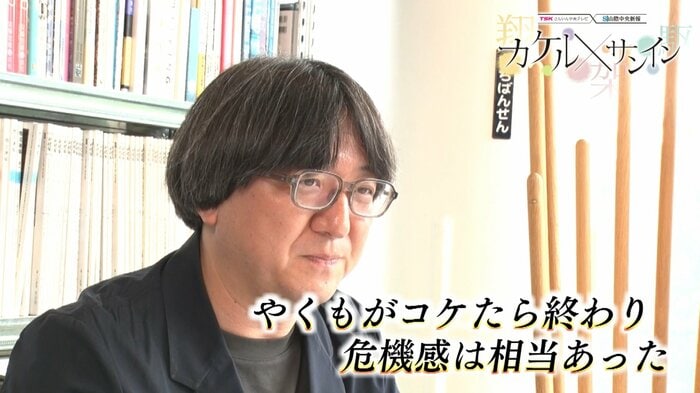

依頼を受けた当初の様子について、川西さんは「『やくも』がコケたら終わりだという危機感は相当ありました」と振り返った。

看板列車として40年にわたり山陰と山陽を結んだ「やくも」は、JR西日本にとって「失敗が許されない」列車。デザインでは「やくも」らしさを求められたという。

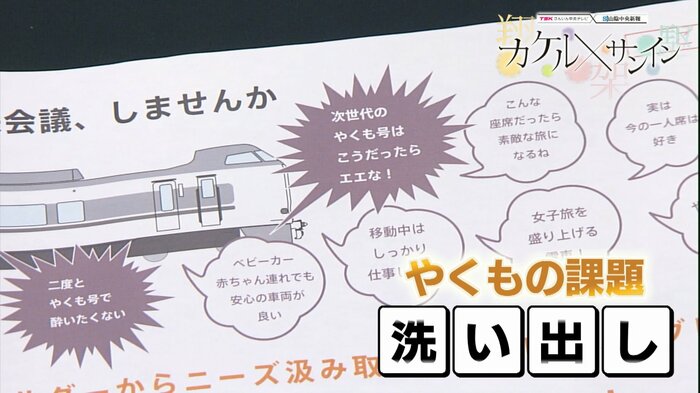

そこで、川西さんが取りかかったのは、これまでの「やくも」の課題をあぶりだすこと。そこから「やくも」らしさとは何かを考えることにしたそうだ。

川西さんは「一番大事なことは、まずお客様のニーズを把握すること。この先、この新型車両は、おそらくまた40年使われると思います。次の40年を見越して、デザインに反映させていく、設計やデザインの根拠にしていく」と語る。

手始めとして、川西さんはJRの職員やその家族から率直な意見を聞き取り、これをもとに、20を超える車両のデザインを提案。「やくも」の新しい姿を少しずつ固めていった。

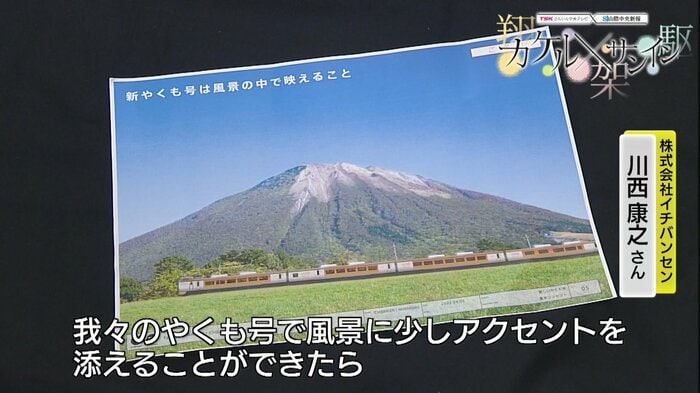

その中で「風景にどう映えるかと考えたとき、鉄道車両は風景をつくる。我々のやくも号で、風景に少しアクセントを添えることができたら」と考え、山陰の景色の一部になる「やくも」号を目指した。

メタリック塗装で独特の輝きを表現

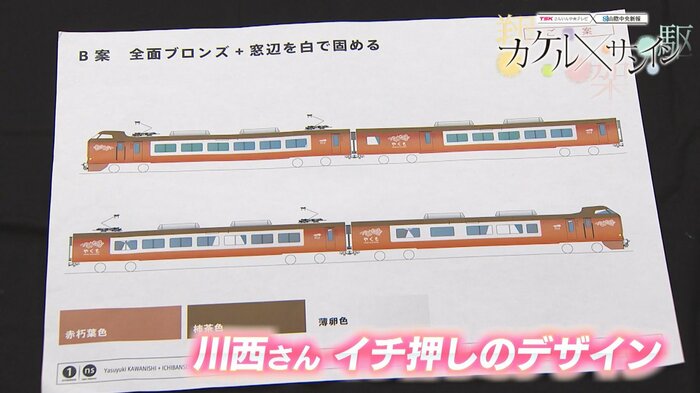

実際に川西さんがどのような提案をしたのか、その一部を見せてもらった。

採用された「ブロンズ」と白地を逆転させたデザイン案は、オーソドックスな印象だ。一方、往年の「381系」の雰囲気を残したデザイン案も提出した。

川西さんいわく「この中で一番選ばないだろうな、でもこれが一番いいんだけどなと思っていた」ブロンズの「やくも」案が選ばれ、すごいなと驚いたそうだ。

採用したJR西日本もブロンズの独特の輝きを表現するため、特急車両では初めてメタリック塗装を採用した。伯備線など山あいの路線では、木の枝や葉が当たって塗装がはがれやすくなり、メンテナンスのコストも大きくなるため、メタリック塗装は採用されないということだ。

それでもメタリックなブロンズの案が採用されたことは、 “失敗できない”「やくも」へのJR西日本の本気度をうかがい知ることができるエピソードだ。

ファミリー層に照準 新需要も開拓へ

こうして、徐々に姿が見えてきた新型車両、そのデザインを進める上で、川西さんが中心に据えたのはファミリー層だった。

川西さんは「古い381系車両では、ベビーカーは通路も通らない。ベビーカーを置いておく所も限られている。“苦行”のような移動で、それではなかなか信頼は生まれない」と指摘。これまでの「やくも」で見かけることが少なかった家族連れ、ファミリー層のニーズに応えることで、新たな需要の開拓もできると考えた。

その象徴として、川西さんが考え出したのが「セミコンパートメント」だ。

向かい合わせの4人掛けと2人掛けの座席で、JR西日本の在来線特急では初めて導入された。

シートをフラットに拡げて、足を伸ばしてくつろぎながら、列車の旅を楽しめるよう工夫された座席だ。

料金は、普通車指定席と同額に設定。

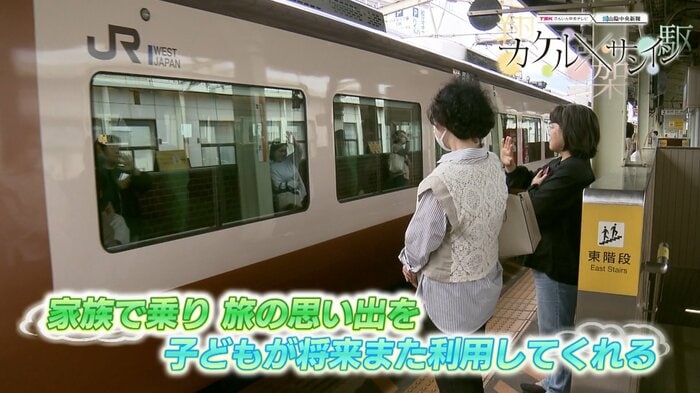

家族で乗って思い出を作ることができれば、子どもたちが将来、また利用してくれる。車社会の山陰にも、鉄道の文化を根付かせたいと考えた。

川西さんは、「山陰地方にお住まいのみなさまの中で、普段の生活の中で、鉄道の存在が、あるのかないのか分からない、なくても別に困らないという方々が、残念ながら多いように感じます。この『やくも』をきっかけに、地域のみなさんと手を取り合って、お互いが幸せになる」と胸中を語った。

鉄道が風景の一部に、そして、地域の文化になる。

移動手段だけではない、新たな期待も託されて、新型「やくも」は中国山地を駆け抜けている。

(TSKさんいん中央テレビ)