サッカーの審判で世界を目指す高校生が静岡県にいる。かつては選手としてプロを夢見たが、7回の骨折など度重なるケガで断念した。挫折を乗り越え、新たなフィールドで夢舞台のワールドカップ出場を目指す。目標は決勝で笛を吹くことだ。

高校生審判は年上にも毅然として

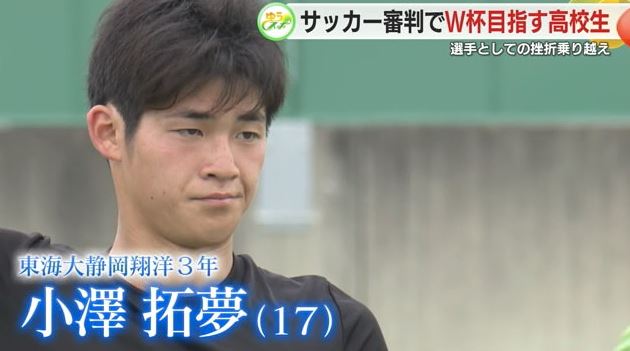

東海大静岡翔洋高校3年の小澤拓夢(たくみ)さん。彼の夢はサッカー・ワールドカップで審判をすることだ。

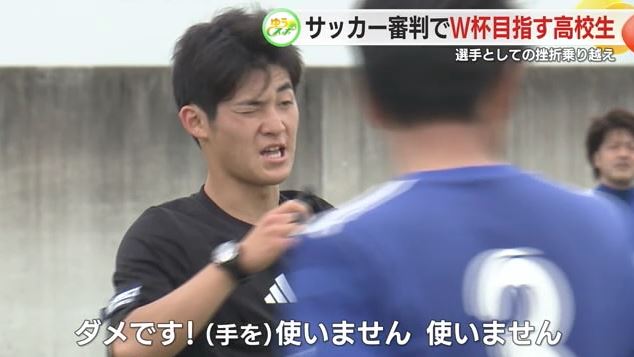

ピッチに立てば年齢は関係ない。

取材した日は静岡市で行われた県シニアリーグの試合で審判を務め、「アウトです!アウトです!」「ダメです、(手を)使いません!使いません!」など、一回りも二回りも年上の選手たちを、冷静に毅然とした態度で裁いていた。

サッカーの審判には全部で4つの階級があり、小澤さんは都道府県が主催する全ての試合を担当できる3級を取得している。

1級は主にJリーグを担当するが、ワールドカップのピッチに立つことができるのは1級の中でも更に選抜された「国際審判員」で、2024年5月時点で日本にわずか24人しかいない。狭き門だが、ワールドカップの審判を目指す彼にとっては避けては通れない関門だ。

試合中の走行距離は選手以上

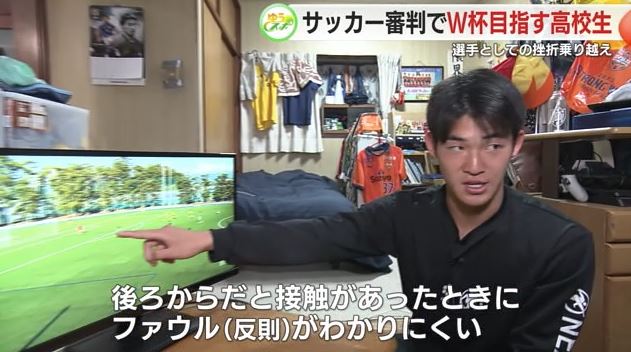

審判を務めた試合は録画を見て反省する。

小澤さんは「この時点で(ボールを受けた選手の)後ろにポジショニングを取ってしまっているので、そこまでにスピードを緩めるのではなくて、もう少し(外側を)回って(ボールを受けた選手の)横に来たかった。後ろからだと接触があった時にファールがわかりにくくなってしまうので」と、自分の姿を指さしながら解説してくれた。

プレーの妨げにならずに、ファウルや警告、退場のジャッジを正確に下すために…審判ならではの“ポジショニング”は、まだまだ発展途上だ。

1試合を通して正しく試合をコントロールするのは決して簡単なことではない。90分間の走行距離は選手以上に長く、Jリーグの主審は平均13kmも走る。

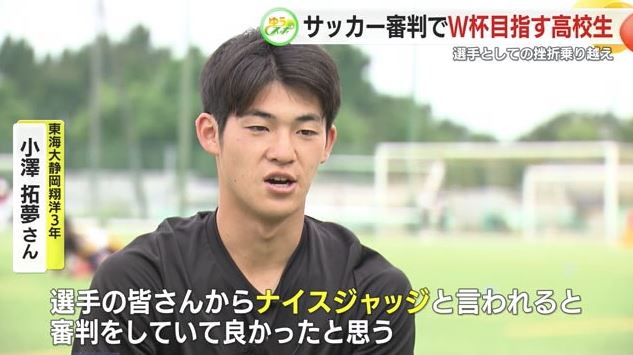

頭と身体をフル回転させる過酷な役割だが、だからこそのやりがいも感じるという。小澤さんは「選手の皆さんから『ナイスジャッジ』といわれると審判をしていて良かったと思う」と笑顔を見せる。

骨折7回 競技人生は挫折の連続

なぜここまで審判にのめり込むようになったのか?

小澤さんは幼少期からサッカー小僧。兄の影響で5歳から始め、もちろん選手としてプロを目指してきた。

ただ、彼の競技人生は常に挫折の連続だった。小中学校と何度もケガに悩まされ、高校入学後もすぐに左足首を骨折。これで骨折は人生7度目となり、繰り返されるリハビリ生活に心が折れそうになった。

小澤さんは「高校の時にケガをしてしまってプレーできないもどかしさがあった。1日1日が苦しかった。どこかでプロサッカー選手の夢とは決別しないといけないと思っていて」と振り返る。

本気でサッカーと向き合える場所

そんな彼に転機が訪れたのは高校1年生の夏。

中学時代に、チームの方針で少年サッカーなどを担当できる4級の資格を取得していたことで、2022年に磐田市で開催された12歳以下の国際大会に審判として白羽の矢が立った。

東海大静岡翔洋高校3年・小澤拓夢さん:

(審判仲間が)他の人のレフェリングに対してフィードバックを入れたり「自分だったらこうする」と話していて、その会話に入って楽しいなと思った

新たな立場でピッチに足を踏み入れて感じた審判を志す仲間たちの飽くなき向上心。

度重なるケガで諦めかけていた”本気でサッカーに向き合える場所”との出会いが、彼の人生を変えてくれた。

夢はワールドカップ決勝で審判

その後、現在の3級に到達すると、2024年に入り高校サッカーの新人戦など公式戦でも主審を務め上げた実績が評価され、3月には静岡県内でたった2人のポルトガルでの研修メンバーに選出されるなど、着実にキャリアを積み重ねてきている。

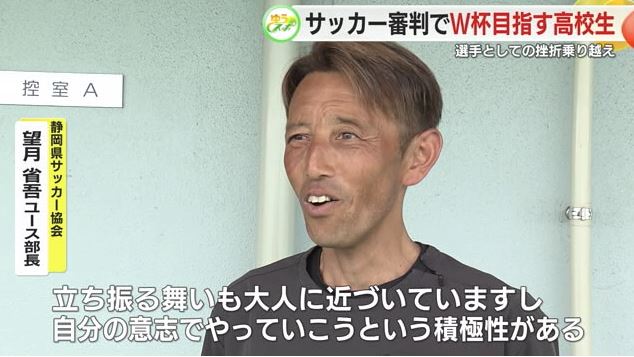

静岡県サッカー協会の望月省吾ユース部長は「立ち振る舞いも大人に近づいていますし、自分の意志でやっていこうという積極性がある」と評価する。

彼が審判をする上で最も大切にしているのは選手とのコミュニケーションだ。国際試合を裁くとなれば英語やポルトガル語などの言語スキルも重要なだけに努力も惜しまない。

東海大静岡翔洋高校3年・小澤拓夢さん:

最終的な目標はワールドカップ決勝で主審をすること。(今は)いろいろな練習試合や公式戦を経験させてもらって、自分の審判像というものをもっともっと深くまで突き詰めていきたい

今後は、さらに経験を積んで大学ではもっと上の資格を目指している。

いつの日か、憧れのワールドカップへ…挫折を乗り越えた先に広がる“第二のサッカー人生”で、その夢をつかむ。

(テレビ静岡)