・ 常に体がだるい

・自己否定感が湧いてくる(うつ症状)

・不登校・引きこもり

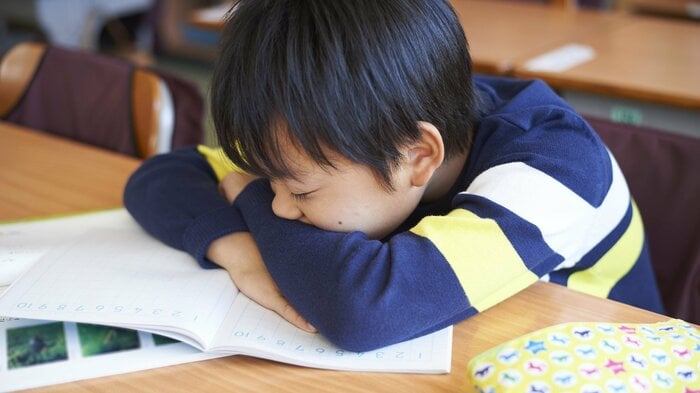

・勉強に集中できなくなる

・親や友達とコミュニケーションがうまくとれなくなる

・発達障害と診断されるリスクが高まる

実は発達障害と診断された子供のほとんどに“睡眠障害”があるという。三池さんによると、適切に眠れていないことで、生命維持機能をうまく働かせる体内時計が狂い心身機能(働き)のバランスが崩れて、発達障害のような症状が出るのだという。

「子供の睡眠不足は体内時計の狂いを作りやすく発達障害のリスクを高める一方、睡眠のリズムを整えて体内時計を再構築することができれば、症状は安定することが多いです。対処は早いほど効果があります」

子供の朝型生活は親が作る

子供が睡眠不足にならないようにするために、親はなにができるのだろうか。

「乳幼児期から9歳くらいまでは、夜は8時台に寝て、朝6時台には自然に起きられる生活習慣を作ってあげてください。朝型の睡眠習慣を身に付けておいたほうが後々の社会生活で有利になります」

朝型の人は、幼稚園・保育園・学校の生活リズム(朝8時~夕方5時)と体内時計のリズムが合っているので、体内時計のリズムが崩れにくく、体調を維持しやすくなるというメリットがある。

朝型・夜型は1歳半~2歳頃までに決まる

三池さんによれば、朝型・夜型のタイプが決まるのは、生まれてから1歳半~2歳頃までの間。朝型・夜型には遺伝的な要因もあるが、この時期までは環境要因も大きく作用するので、親と一緒に朝型の生活を送ることが大切だという。

では、この時期に夜型になってしまったら手遅れなのかというと、そういうわけではない。