「YouTubeのストレッチ動画をまねても良くならない」

そう感じている人は意外といるかもしれない。

全身を支える“筋膜”をアプローチすることだと言うのは、ストレッチトレーナーのきまたりょうさん。

まるで“筋肉の専門書”のような近著『世界一わかりやすい 筋肉のつながり図鑑』(KADOKAWA)は、イラスト付きで筋肉の動き方や筋肉同士のつながりを解説している。

「ストレッチ動画をまねても良くならない」と感じている人に対して、きまたさんは「痛めている部分だけをほぐすのではなく、身体の不調を改善するには“筋膜”を意識したストレッチが必要」だと言う。

前の記事では身体の前面にある筋膜の役割について触れたが、最後は背面の役割について、本書から一部抜粋・再編集して紹介する。

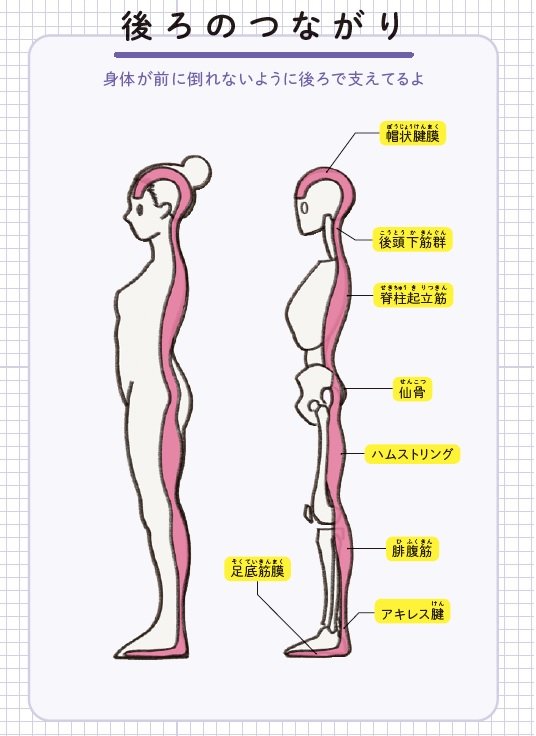

前に倒れないように背面で支えている

「後ろのつながり」は身体の背面にあります。

このつながりはおでこから後頭部へ回りこみ、背骨に沿って下に向かいます。背骨の一番下にある仙骨からは左右に分かれて両足の後面を通り足裏まで伸びています。

主な役割は身体が丸まるのを防ぎ、直立の姿勢を保つことです。前のつながりとともに前後のバランスをとります。

このつながりは主に身体が丸まりすぎないように機能しており、猫背の人は脊柱起立筋(背骨を伸ばす筋肉)が上手く収縮できない傾向にあります。

逆に身体を丸めることができない人(反り腰の人など)はこの筋肉が短くなっていることが多いです。

また、このつながりの上部にある首の付け根と仙骨の緊張が取れると身体がリラックスしやすいです。副交感神経(リラックスのための神経)もちょうど、それらの付近に存在します。

デスクワークの人は定期的に背伸びを

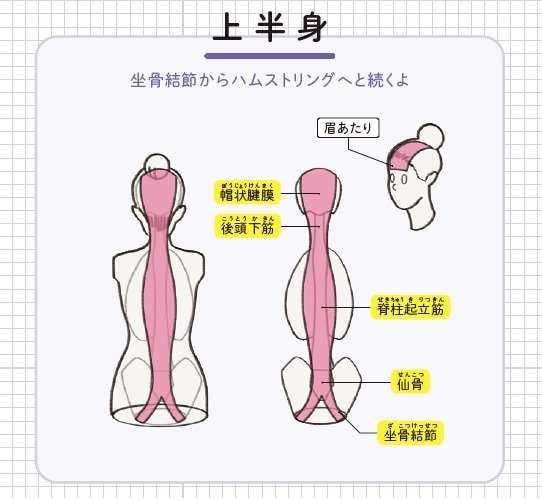

ここからは上半身、下半身と分けて「後ろのつながり」について解説していきます。

上半身では、この後ろのつながりは眉の上から頭を越えて、首の後ろと背中を通り、仙骨まで向かっています。

首の付け根には後頭下筋という細かい筋肉があり、この筋肉は目と連動していたり、脊柱起立筋のバランスコントロールをしたりしています。

さらに後頭下筋の一部と仙骨は中枢神経を覆う硬膜との関係性があり、緩めることでリラックス効果があります。

上半身では、このつながりが収縮すると仰け反るような動作になります。

逆に身体を丸めた状態(特にデスクワークなどで頭を前に出し、背中を丸めるなど)では、常に伸長ストレスを受けているので首・背中・腰に張りを感じやすくなります。

デスクワークの方は定期的に背伸びをすることで、ここを使ってあげましょう。

もも裏をつってしまう理由は

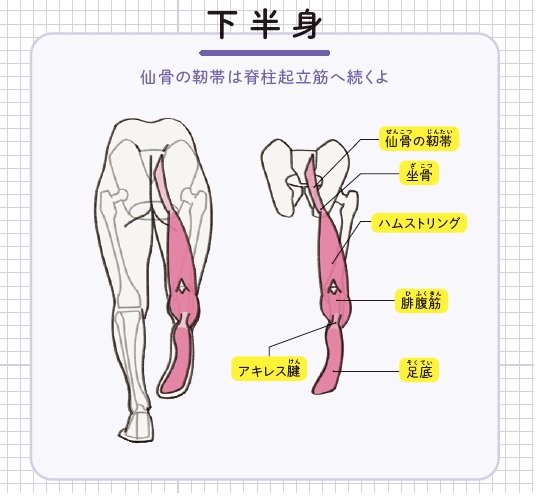

下半身では、仙骨から坐骨にかけて「後ろのつながり」の一部である靱帯(じんたい)があります。

その坐骨からハムストリングが下降していき、太もも・ふくらはぎの後面を通り最終的には足裏まで向かいます。

前屈などのストレッチの際に骨盤を前傾させることで、ハムストリングがまんべんなく伸びやすくなります。

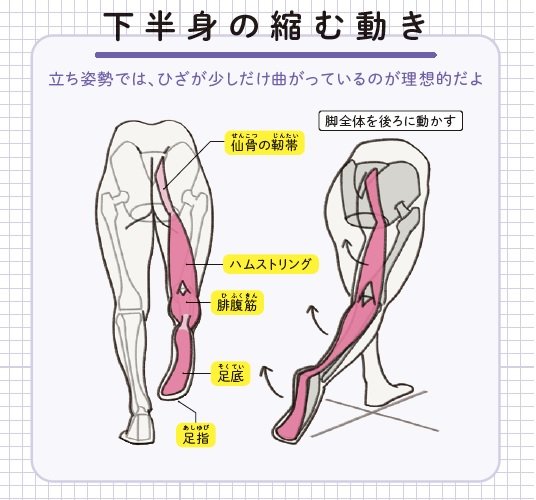

このつながりが収縮すると脚が後ろに動き、ひざを曲げ、足首と足指をかかと方向に曲げます。

例えば、左右どちらかの足を後ろへ出すような動作は他にもお尻(大でん筋)の筋肉が働かないとハムストリングだけに負荷がかかり、もも裏を攣(つ)ることが多いので、気をつけましょう。

また立ち姿勢では、ひざが少しだけ曲がっているのが理想です。

治療法などは書かれていない本書だが、身体や筋肉のつながりが分かることで、日常の姿勢や何げなく行っていたストレッチも改善するかもしれない。

きまたりょう

ストレッチトレーナー。米国 Dr ida Rolf Institute 認定ロルファー。インスタグラムにて「筋肉のつながり」イラストを定期的に投稿。そのわかりやすさからセラピストやトレーナーを中心に支持を集めている