「筋膜」という言葉は、日頃からストレッチや運動の習慣がある人は知っているかもしれない。しかし、筋膜が“筋肉のつながり”であることをどれくらいの人が知っているだろうか。

筋膜は“第二の骨格”とも言われ、あらゆる動きやバランスの要である。しかし、コロナ禍の運動不足により“筋膜の硬直”が起きているという。

ストレッチトレーナーのきまたりょうさんは、施術説明の過程でイラストを使っていたところ、それが好評となり、去年10月に『世界一わかりやすい 筋肉のつながり図鑑』(KADOKAWA)を発売。

本書は筋膜の仕組みを解説しているだけで、治療法には触れていない。しかし、さまざまな身体の悩みには筋膜からのアプローチ、全身のバランスを総合的に見ることが大切なのだという。

そこで、そもそも筋肉のつながりとは何か、本書より一部抜粋・再編集して紹介する。

筋肉のつながりって何?

本書で解説する筋肉のつながりとは、体の中で筋膜がどのようにして全身を巡り、筋肉同士をつなぎ合わせているかをイラストを使い、わかりやすく説明した内容になっています。

筋膜とは、筋肉を包む膜というイメージが強いですが、厳密には筋肉だけに限らず骨、腱、靭帯、内臓、神経、血管など、様々なものを包み身体を支えている結合組織のことを指します。

英語ではファシアと呼ばれており、語源となったラテン語では「包むもの」や「包帯」などという意味があるそうです。

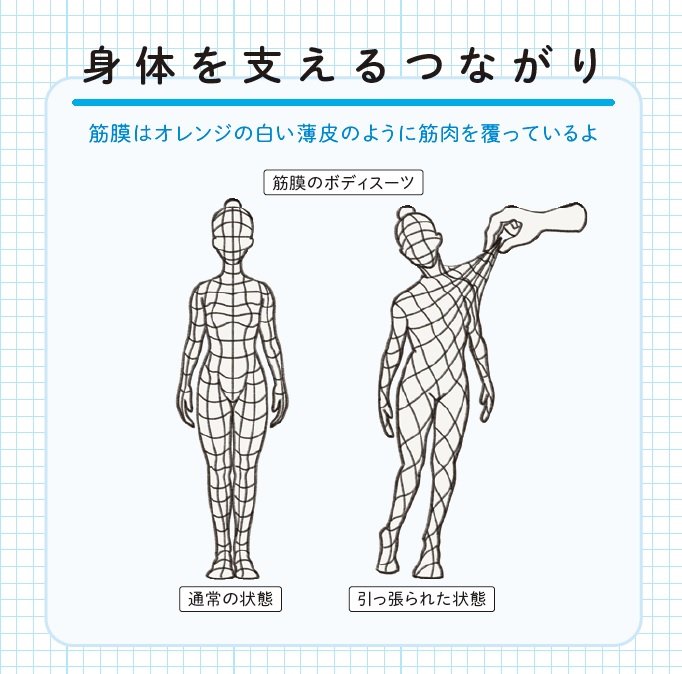

筋膜は非常に複雑なネットワークを構成しており、筋膜を可視化した一つの例としてボディスーツのようなイメージを描きましたが、実際は3次元的な奥行きのある組織です。

例えば、オレンジの断面をイメージしてみてください。白い薄皮が全ての実を包み、さらに一つ一つの実を分けています。

この白い薄皮部分が筋膜で、全身を巡り、筋肉同士をつなぎ合わせています。

一昔前よりは筋膜の研究は進んでおり、情報は手に入りやすくなりましたが、いまだに未知なことが多い領域です。

今後の研究により新たな事実が発見されるかもしれませんが、従来の解剖学と上手く組み合わせながら読んでいただければと思います。

全身を支える“第二の骨格”

筋膜は身体中のいたるところに存在しており、全身を支えています。

筋膜以外の組織を全て無くすと、くっきりと人型ができるほどです。

このことから「第二の骨格」とも呼ばれています。

この筋膜の一部が何かしらの理由で硬くなったりすると、つながりを通して他の部位を引っ張り、身体のバランスが崩れ、一見関係のないようなところにも痛みや可動域の制限が出るのです。

筋膜のつながりが姿勢を安定させている

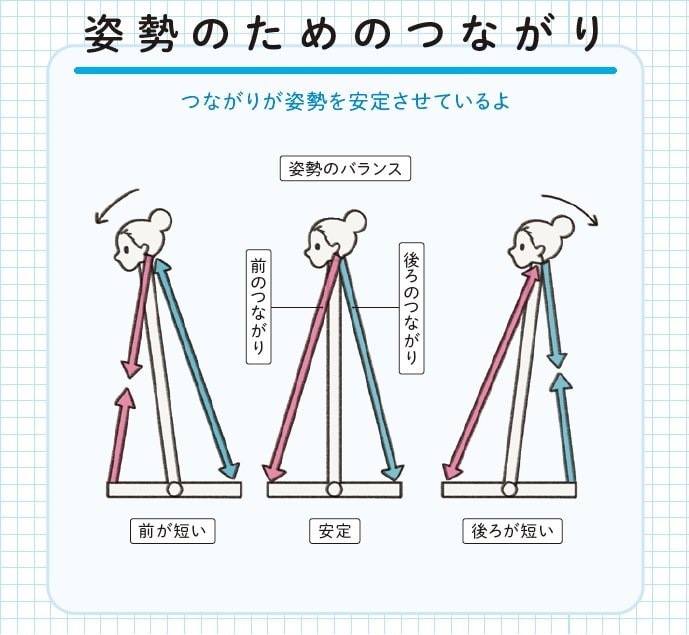

筋膜は身体の各面につながりがあることで姿勢を支えています。

後ろのつながりが働くことで、身体が前に倒れるのを防いでいます。

同様に身体を後ろに倒すと、前のつながりがブレーキをかけます。

いくつかのつながりが全身の各面にあることで、様々な姿勢の変化に対応しています。

この各つながりの長さが全体的にバランスの取れている状態が、身体にとって負担のない状態です。

全身を運動させる役割もある

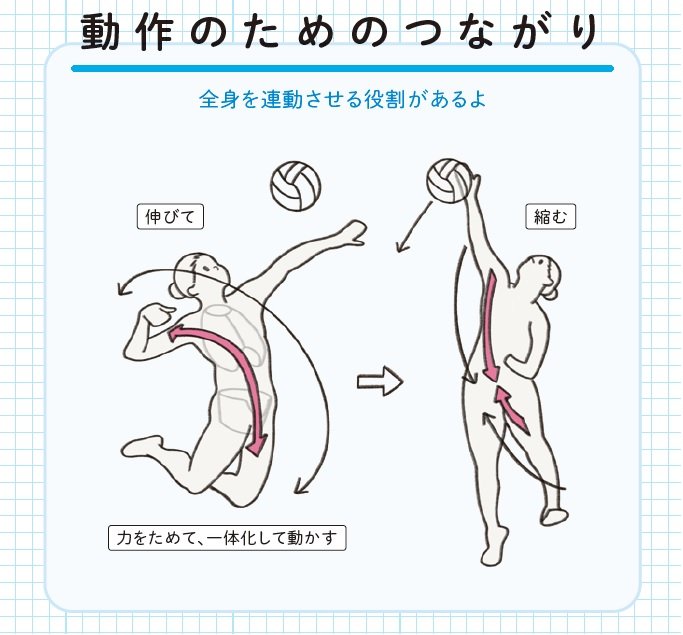

そして、筋膜のつながりは運動する時も働いています。

身体を動かす時、全体的に身体をピンと張ることで、張力が生まれ、筋肉が働きやすくなります。

腕の動きは、このつながりを通して体幹と一体化することで、肘や肩関節などを守りながら力強い動作を可能にします。

また身体が過度に動きすぎないようにブレーキをかける役割もあります。ランニングのようなバネを使う競技はこの張力を使いながら走ることが重要です。

筋肉よりも多くのセンサーがある

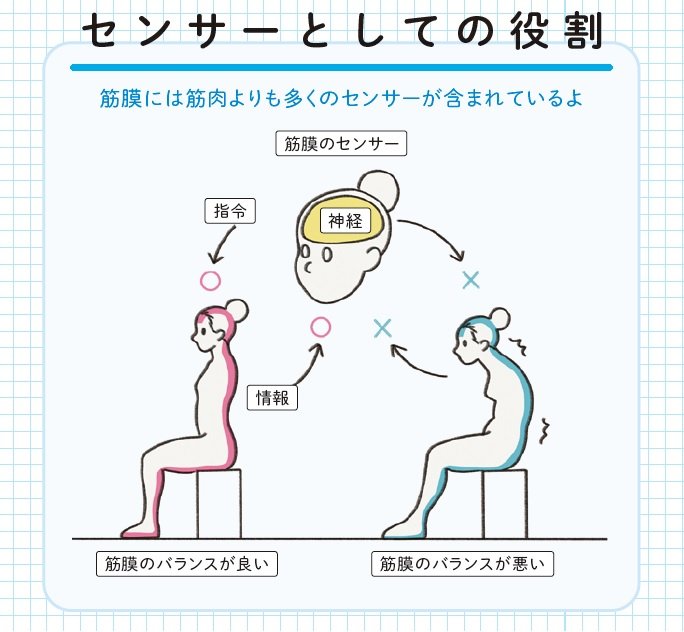

筋膜の中にはたくさんのセンサーがあります。

身体に対する圧や、筋肉の伸び縮みに対する感覚、そして身体がどの位置にあるかを脳に伝えています。

例えば正しい姿勢をしていないなど、何かしらの理由で筋膜にストレスがかかり硬くなってしまうと、このセンサーの働きが弱くなります。

センサーが正常に機能していない状態は、日常動作やスポーツの時に上手く身体をコントロールするのが難しくなるでしょう。

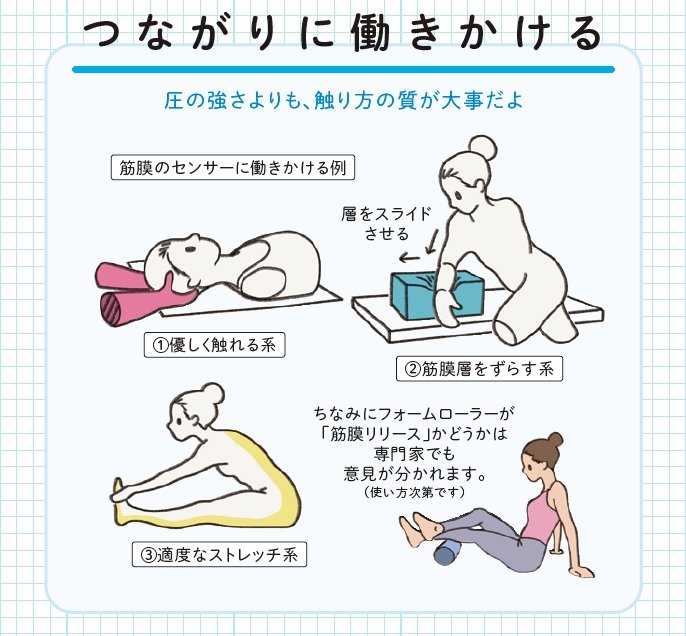

圧の強さより触り方が大事

筋膜の中にある多数のセンサーは、それぞれ異なった刺激に反応します。

中でも筋膜の層をずらすような持続圧に反応するものや、そっと触れるような優しい刺激に反応するセンサーは、自律神経の働きを変化させ、結果的に身体の緊張度を下げます。

このセンサーを介した神経系に対しての働きかけが筋膜のケアでは重要です。

強すぎるストレッチや、過度な圧は逆効果になることがあります。圧の強さよりも触り方の質の方が大事なのです。

きまたりょう

ストレッチトレーナー。米国 Dr ida Rolf Institute 認定ロルファー。インスタグラムにて「筋肉のつながり」イラストを定期的に投稿。そのわかりやすさからセラピストやトレーナーを中心に支持を集めている