来年の中学受験に向け、日々勉強に励んでいる子どもたちは多いだろう。

受験期の子どもは学校や塾などを行き来し、大人以上に頑張っている。親もさまざまな悩みを抱え、ネガティブな気持ちになることもある。

非認知能力育成のパイオニア・ボーク重子さんいわく、「中学受験をする」場合の条件は3つ。

もし受験を検討している親がいたら、この3つの条件を満たしているか、ぜひ夫婦で考え、話し合ってみてほしい。

その3つの条件とは何なのか、ボークさんに聞いた。

中学受験3つの条件

「中学受験は是か非か、ではなく、そこにある現実である」とボークさんは語る。

「子どもが一人で受験会場に向かって、戦って帰ってくるのです。彼らはすごい戦いをしてくる。

もし“受験をする”と決めたら、夫婦のチーム力で“一人じゃない”と、受験当日戦う我が子が心強く感じられるような受験のプロセスを過ごしてほしい。

中学受験は『やったほうがいい』『みんなやってるから』という感情論ではなく、次の3つの条件を満たしているときに夫婦のチーム力が最大になる。

また中学受験をやることに対してブレない軸も築けるし、やり抜く力も高まると思います」

中学受験3つの条件

(1)夫婦が互いにプランA、プランB、プランCに合意をしているか

(2)金銭的に可能か

(3)受験することが必要か、機会があるか

(1)の夫婦が互いに合意をしているか。

中学受験はその意義やお金や(塾などの)送り迎え、家庭学習など何かと話し合うことが多く、夫婦や家族がチームで乗り越えなければならない。

そのため「夫婦が合意をしていないとケンカになりかねず、雰囲気もギクシャクしてしまいます。それが子どもにとって家庭が安心安全な場所じゃなくなる一番の原因」だとボークさんは話す。

安心安全な環境(心理的安全性)でこそ学力は最大に伸び、折れない心のカギでもある。

そのため、夫婦で子どもが中学受験をすることに関して意見を一致させていく必要がある。

「中学受験をすると決めたら第一志望(プランA)に合格するのはたった3割といわれるからこそ、もう一歩踏み込んで、それ以外のプランB(第一志望不合格の場合、それ以外で合格した学校の優先順位)、そしてプランC(全落ちした時の対策)についても、合意していることが家庭内の心理的安全性を高めます」

そして(2)の金銭的に可能かどうか。

「受験して終わりではなく、入ってからも大変です。入学後、家計に余裕がなくなり逼迫(ひっぱく)してしまうと精神的にも余裕がなくなり、家庭の雰囲気がギスギスします。

入学後も、つまり3年、もしくは一貫校であれば6年、経済的・精神的に安心安全が脅かされる生活にならないか検討しておくことが大切です」

最後の(3)受験することが必要か、機会があるか。

まず「受験することが必要か、どうか」ということを事実ベースで論理的に考えていく。

そこで見えてきた事実を元に「ウチの子にとってはこんな教育・環境がベスト。その教育・環境は公立校にはないが、通える範囲のいくつかの私立にはそれがあるから受験する」といった道筋で3つの条件が整っていく。

「この3つの条件が満たされれば、私も中学受験をするという判断をすると思います。でもどれか1つでも欠けていたら、始めたとしても“やってよかった受験”になるかどうかはわかりません。その第一歩は夫婦そろって受験に賛成かどうか、これが同じであることが中学受験の大前提です」

ファッションでもトレンドでもない

特に1つ目の条件をボークさんが強調する理由は、中学受験は夫婦がチームとなって子どもを応援しサポートすることが大切だからだ。

「受験に対して同じスタンスでいることは、夫婦がチームとなり、家庭内に心理的安全性を担保します。そこでは子どもが最高に応援されていることを感じて、学力と心を最大に成長させることが可能になります」

さらに「最初から意見が一致するとは限りません。夫婦といえどもしょせんは他人。それぞれの考え方があります。

もし意見が一致していなくても、相手を論破するのではなく、“何のための子育てか”の“何のために”を夫婦で共有することで意見の違いを乗り越えやすくなります。

相手がどんなことを考えているのか話し合いを経て知り、自分の子への“最適解”を見つけていくことで、最強のチームが誕生します」とボークさんはいう。

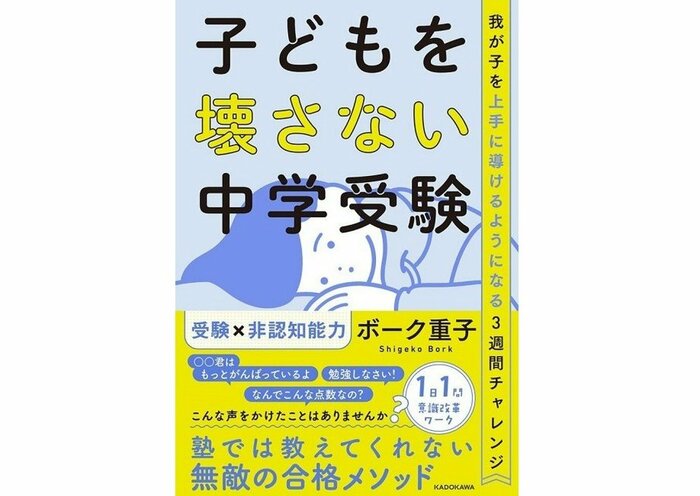

「何のために」の見つけ方、夫婦のディスカッションの方法は、ボークさんの近著『我が子を上手に導けるようになる3週間チャレンジ 子どもを壊さない中学受験』(KADOKAWA)で触れられている。

「毎年、受験生が最多を更新するような中学受験ですが、中学受験はファッションでもなくトレンドでもなく、子どもの人生の通過点です。

受験期には子どももいろいろなことがわかる年ごろになり、アイデンティティーを作り上げていく時期に重なっています。合格不合格という点ではなく、受験を良い経験にするポジティブなプロセス作りが中学受験の親の役割」

さらに受験をする心持ちとして「感情論にならないこと」と指摘する。

一般論・感情論で決めない

「中学受験には良いこともたくさんあるでしょうが、同様に子どもの成熟度や小学校でしかできないこととの兼ね合い、また通常の小学校の勉強とは違った中学受験の勉強の向き・不向きもあるでしょう。

だからこそ『みんながやっている』『公立がよくない』『中高一貫校なら安全』『私のときにはなかったから』『私がやってよかった』などの一般論や感情論で決めるのではなく、事実ベースと我が子の観察ベースで論理的に決めることが重要だと思っています。

今回の本はそれをしやすくするために、従来の日本の教育では強調されてこなかったクリティカルシンキングやロジカルシンキング、正しい情報収集の手法を紹介しています」

これらをベースに論理的に考えることで「合格や不合格といった“点”をゴールにするのではなく、受験期間を面として捉えて、ゴールまで子どもをどう導いていきたいか」というポジティブなプロセス作りを軸にしてほしいという。

「合格・不合格をゴールにするのは塾や学校だけでいいのではないでしょうか?家庭においてはそれ以外の評価軸があっていいと思うのです。

激変の人生100年時代を生きていく子どもの心の大切な成長期だからこそ、『やるべきことをやるべきときにやる自制心を身につける』『やると決めた受験を自分ごと化する主体性を鍛える』『テストの点数で自分の存在意義や価値を左右されない自己肯定感を身につける』『初見の問題にもひるまない自己効力感を身につける』『家族一丸となって挑むことで親子の絆を最強にする』。

こんなゴールがあってもいいのではないでしょうか」

合格・不合格をゴールにすることで、勝ち負けが人生のゴールになりかねない。しかし、人生は勝ち負けではない。

「全員勝者で、生きているだけで価値がある、唯一無二の最高に大切な存在です。そう考えると中学受験の本当のゴールは合格・不合格ではなく、受験のプロセスを通じてその後に続く人生を生き抜く心の強さを育むこと、に思えてくるのです」

早い子どもは小学3年生から塾に行き、中学受験に挑む昨今の現状を、いかに子どもたちの“成長”につなげていくか。それには親のサポートが不可欠なのである。