この年末年始は実家に帰省する人も多いだろう。こうした中、義理の実家への帰省に約4割が気を使っている。積水ハウスの住生活研究所が全国の20代~60代の既婚男女500人を対象に実施した「年末年始に関する調査」で分かった。

この調査で帰省した時の悩みについて聞いたところ、義理の実家の帰省において最も多かったのが「気を使うこと」の39.1%だった。また「プライバシーが限られること」「居場所がないこと」も、自分の実家への帰省と比べて多くの人が挙げていた。

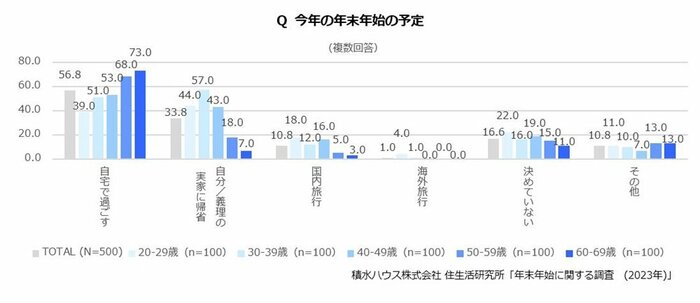

この他にも、年末年始の帰省について聞いており、「今年の年末年始の過ごし方」は全体では「自宅で過ごす」が56.8%で1位、「自分の実家または義理の実家に帰省」(33.8%)で2位だった。旅行については「国内旅行」に行く人が10.8%、「海外旅行」は1.0%だった。

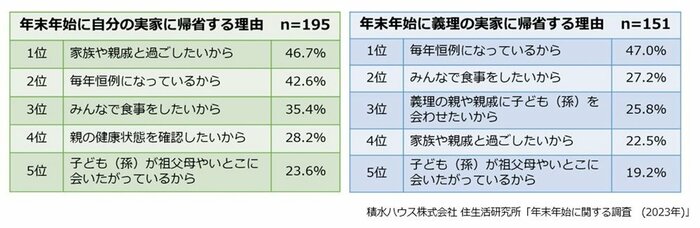

なお実家に帰省する人にはその理由も聞いていて、自分の実家に帰省する人の1位が「家族や親戚と過ごしたいから」が46.7%、そして「毎年恒例になっているから」(42.6%)、「みんなで食事をしたいから」(35.4%)が続いた。

一方、義理の実家に帰省する人の理由として、最も多かったのが「毎年恒例になっているから」で47.0%、2位は「みんなで食事をしたいから」(27.2%)、3位は「義理の親や親戚に子ども(孫)を会わせたいから」(25.8%)だった。

そして、実家へ帰省した際に行う家事についても聞いており、自分の実家では「皿洗い」が40.5%で最も高く、2位は「買い出し」(36.4%)、3位は「料理」(27.2%)と続いた。

また自分の実家と義理の実家を比較したところ、女性は全ての項目において実施率が義理の実家の方が低かった。とくに「料理」を義理の実家で行う人は、自分の実家に比べて18.8ポイントも低かった。

そのほか、帰省の際に心がけることでは、自分の実家、義理の実家ともに「なるべく一緒に過ごす」「親戚や兄弟、義理の兄弟と交流する」など家族と過ごす時間を大切にする項目や、「健康管理をする」「ウイルス対策をする」など、コロナ禍を経ての健康を意識した項目が挙がった。

こうしたことが明らかになったわけだが、年末年始、帰省する側も迎える側も心地よく過ごしたいはずだ。では、義実家ではどのように過ごしたらいいのか?また迎える側は?

調査を行った積水ハウスの住生活研究所の担当者に詳しく話を聞いてみた。

ウイルスを持ち込まない対策をキチンと行う

――年末年始に実家に帰る人は増えている?

今回の調査内で、今年の予定とあわせて過去の年末年始の過ごし方も聴取しております。自分の実家/義理の実家に帰省と回答した割合は以下の通りです。

・今年の予定:33.8%

・昨年(2022年末~翌年始):35.2%

・コロナ禍の時期(2020年、2021年末と翌年始):28.8%

・コロナ禍以前(2018~2019年頃の年末年始):38.4%

過去の数字を見ると、コロナ禍以前と比較して、コロナ禍では帰省する人は10ポイントほど減少していたことが読み取れます。昨年末はコロナ禍と比較すると回復していますが、昨年と今年ではほとんど差はございません。

――新型コロナの5類移行後初となる帰省という点で心掛けることは?

コロナ明けとはいえ、ウイルスを持ち込まない対策をキチンと行うことです。体調が悪い家族がいる場合は無理をして帰省しない等の判断は、気をゆるめず行うべきでしょう。普段より大人数が集まる帰省先では、マスク、手洗い、うがいなど、衛生には普段以上に気をつけること、迎える側も換気や空気清浄に気を使うことを心がけてください。

――今回の調査結果で驚いた点はある?

「自宅で年越しそば」を食べる人(62.4%)の方が、「自宅でおせち」を食べる人(42.0%)より多いこと。全体だけでなく、年代別に見ても全ての年代で「年越しそば」を食べる人の割合が高かったです。年末は自宅にいる人が多いのでしょうか。

「自宅で年末年始のテレビ番組を見る」は、20代は50%と半数程度であることは、実感しておりました。一方で、年代が上がればほとんどの人が年末年始のテレビ番組を見ているのではないかと予想していましたが、60代でも70%にすぎないことには、驚きました。また、帰省時に心がけることとして、「健康管理」「ウイルス対策」が上位にある点にコロナ禍を経ての影響を感じました。

気を使うのは「日常習慣の違い」「こどもの行動」

――義理の実家では具体的にどんなことに気を使うの?

義理の実家で気を使うこととして、以下のようなことが想定されます。

〈日常習慣の違い、とりわけ食事の作法〉

⇒例)取り分け箸の有無、たれ皿の共用、テレビを見ながらの食事の習慣など。

〈宿泊時は、水回りの使い方や入浴時の作法、掃除〉

⇒例)バスマットの共用、バスタオルの共用、自分の髪の毛などが落ちること。

〈こどもの行動〉

⇒例)夜間に子どもが泣いたり騒いだりして、義理の家族に迷惑をかけないか。

〈家事関連〉

⇒例)家事を手伝うべきか、手伝わないべきか。キッチンなど生活空間にどの程度踏み込んでいいか。家事のやり方の違い等。

――実家での家事の実施率で、女性が実家と義実家で大きな違いがある理由は?

家事を行わないと回答した女性は、自分の実家では28%ですが、義実家では41%でした。自分の実家の方が勝手が分かっていて手伝いやすいことが理由のひとつとして考えられます。具体的には、「どの程度、どのように手伝えばいいかが分かる」「食器などの仕舞ってある場所や使っている調理器具、調味料、掃除道具の場所などが分かる」「収納などを勝手に開けられる」ことなどです。

気を使わずに家事を手伝ってもらう工夫として、受け入れ側は、できることと任せたいことを事前に伝え、分担を明確にしておくことをおすすめしています。また、どこに何があるかがわかるよう、パントリーやリビングクロークなど、一覧性のある収納を思い切って見せるのも一つの手です。

他の理由として、義実家では「お客様」の立場であることも挙げられます。大切にしてもらい、家事をせず休ませてもらえている人もいるでしょう。また、最も実施率に差があった料理では、多くの家族が集まる場合は、義理の母や姉妹、義理の兄弟の嫁でキッチンがいっぱいになり、かえって邪魔になってしまう場合なども考えられます。

長期滞在の場合は自分の家族だけで過ごす時間も

――義理の実家で過ごす際のアドバイスは?

年を重ねるごとに、またコミュニケーションを重ねるごとに、義実家の家のことや家族のことが分かってきます。そうすると、家事を手伝いやすくなったり、お互いの生活のペースがつかめるようになるかと思います。帰省中は、食事のときは義理の家族の方それぞれとお話をすることを心がけてみてください。帰省中以外の離れている時間にも、ストレスのない範囲でコミュニケーションを取って交流を深められるといいかもしれません。

家事の面では、帰省先に到着したらすぐに家事ができるカジュアルウェアに着替えることや、男女にかかわらずマイエプロンとマイふきんを持参することなどもおすすめです。

長期間滞在する場合や生活リズムが異なる場合は、自分の家族だけで過ごす時間を作るため、外で朝食やランチをとる日を設けることもおすすめです。その場合は、前もって予定をお伝えしておくことを心がけてください。迎える側も毎食用意する負担が軽減され、お互いにとってほっと一息つけるのではないでしょうか。

――迎える側が、気を使わせないためにできることは?

互いに気を使わない距離感をつくるため、家族の帰省に対応できる「おかえりルーム」の用意をおすすめしています。普段使いにもおもてなしにも対応できる懐の深い空間があれば、遠方から来た家族に自分たちだけの空間で安らいでもらえます。元子ども部屋などの空き部屋や、和室などがあれば、居心地の良い趣味やくつろぎの空間に設えておきましょう。

ご参考までに、義実家帰省時の悩み事で「気を使うこと」と回答した人は、そうでない人と比較して、「居場所がないこと」「プライバシーが限られること」「みんなで集まる部屋が狭いこと」を悩みとして挙げた割合が7~10ポイントほど高い結果になっています。このことからも、安らげる個室を用意しておけるとよいといえるでしょう。

新型コロナの5類移行後初の年末年始となることから、久しぶりの帰省となる人もいるかもしれない。その際には、帰省する人も迎える側もこうしたアドバイスを参考に、心地よい時間を過ごして欲しい。