日本における「外国ルーツ」の子どもや若者は、近年増加の一途となっている。一方、義務教育段階で約8千人が就学せず、高校世代では就職も進学もしていない数がさらに増えると言われる。こうした外国ルーツの高校生の支援を行うNPOと自治体・企業の取り組みを取材した。

外国ルーツの高校生が1日インターン

「自分がいいと思う家をつくっていきましょう」

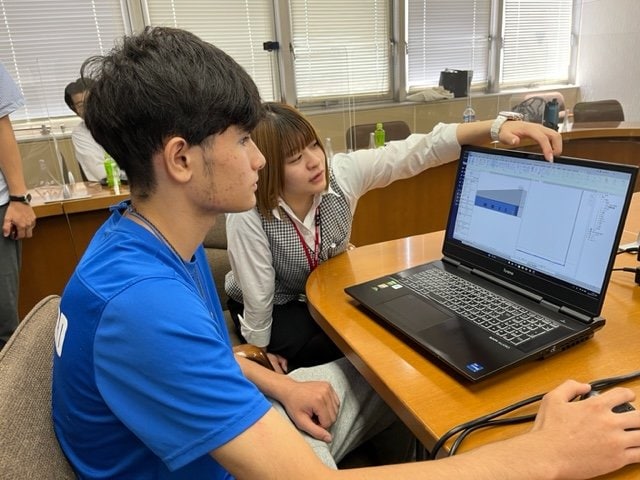

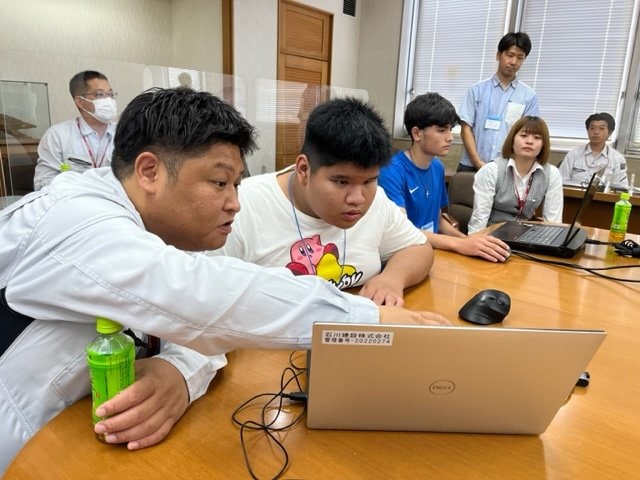

群馬県にある石川建設株式会社では、7月、コンピューターで3次元の住宅デジタルモデルを作成する取り組みが行われていた。作成するのは、国籍を問わず、両親またはそのどちらか一方が外国出身者など海外にルーツを持っている「外国ルーツ」と言われる高校生だ。彼らは、1日インターンシップとして石川建設で職業体験をしている。

このインターンシッププログラムを行っているのが、認定特定非営利活動法人カタリバだ(以下カタリバ)。カタリバでは、2019年から外国ルーツの高校生たちへの学習・キャリア支援を行ってきた。2023年3月には群馬県と連携協定を結び、県内の企業と共に外国ルーツの高校生たちのインターンシップに取り組んでいる。

「新しいことやりたいと思い参加した」

「Rootsインターン」と呼ばれるこのプログラムには、伊勢崎工業高校定時制の生徒4人が当日参加した。そのうちの1人、6年前にペルーからやってきたリウエル君は、バスケット部に所属する高校2年生だ。住宅デジタルモデルの作成を終えたリウエル君はこう語った。

「モデル作成は面白かったです。ものづくりに興味があるので、学んで勉強になりました。次はショッピングモールを作りたいですね。就職についてはまだわからないです」

参加したもう1人がケンジ君だ。日本で生まれたケンジ君は幼いうちにフィリピンに行き、6歳で日本に戻ってきたという。

「新しいことをやりたいと思って、建設には少し興味があったので参加しました。モデル作成は初めてでしたがとても楽しかったです。群馬は暑いので風通しのいい家を作りました。就職はしたいのですが、いままだ1年生なのでいろいろなことに挑戦したいと思います」

日本社会とつながる困難さがネックに

石川建設は外国人の採用も積極的にやっており、群馬県から外国人材が活躍する企業として「県多文化共創カンパニー」に認証されている。石川建設でこのインターンシップを担当する高橋和美さんはこう語る。「外国ルーツの生徒さんをこうして受け入れたのは初めてでしたが、日本人のインターン学生と同じように接しました。学びたい、知りたいという思いは外国ルーツも日本人も一緒ですから。今後も積極的にやりたいと思っています」

県内の外国人住民は2022年12月末時点で6万5326人と、統計の残る1985年以降で最多だった。県の外国人活躍推進係の東野真士係長は「外国ルーツの高校生にとって、日本社会とつながる困難さ、自分の将来をイメージする機会の少なさがキャリア形成におけるネックとなっています」と語る。

「ですから明るい未来に向けた前向きな取り組みを、今後も続けていければと思っています。参加した生徒たちはスタートから比べて目がキラキラして笑顔になって、成長しているなと感じられましたね」

インバウンド事業のワークショップも

取材当日は、県内高崎市にあるインバウンド事業などを行うグローリーハイグレイス有限会社でもインターンシップが行われた。ここでは、外国ルーツの高校生がインバウンド事業の担当者と一緒に、県内で行われるイベントにどうやって外国人を呼び込めるか議論するワークショップが行われた。

日本で生まれたブラジル国籍のタダシ君は、場所が遠くてイベントに来られない外国人に向けたSNSによる“エモ写バトル”をプレゼンした。「群馬は山間部の人が多いから、SNSであればエモい写真をあげることで参加できると思います」もう1人の参加者、3年前にパキスタンからやってきたラハマン君は、「イベントのポスターをモスクや日本語学校に貼るのはどうか」と提案した。

「1人じゃないから自分の力を信じて」

2人の生徒のプレゼンを聞いたグローリーハイグレイスCEOの相京恵さんは、「たくさんの大人があなたたちを応援しています。だから1人じゃないのです。皆さんに期待しているから、自分たちの価値を提供しようとここに来ているのです。ぜひ自分の力を信じて」と生徒に向けて語った。

終了後、タダシ君は「会社の大人たちが自分の意見を企画として考えてくれたことに感動しました。やりたいことを見つけたいと思ってきましたが、一歩近づいた感じですね」と語った。

また、ラハマン君は「きょうはオフィスワークやチームワークのつくりかたについて学んだ。プレゼンテーションについて自信がつきました」と話した。

「自分に満足している」生徒が増えた

日本語指導が必要な高校生が学校を中退する割合は、公立高校生の5倍以上で、進学率は2割ほど低い。非正規就職率は13倍の39%、進学も就職もしていない生徒の割合は公立高校生の約3倍だ。一方、カタリバがインターンをはじめとするキャリア支援活動を行っていた連携校では、取組後の中退率は0%となり、進学率はプログラム実施前後で3倍近くになっている。

カタリバが取り組み後の生徒にアンケートを取ると、「自分に満足している」という生徒が増加し、「自分の社会参画で社会を変えられるかもしれない」という意識変容が見られたという。今回のインターンシップでも参加後の高校生たちは皆、筆者にキラキラしながら未来を語ってくれた。

社会から孤立する若者を1人でも減らす

カタリバの担当者は、インターンシップの意義をこう振り返る。

「外国ルーツの高校生支援をはじめて3年になります。高校を中退したり、進路未定のまま卒業する生徒の中には、友達とのコミュニケーションがうまくできなかったり、家庭や経済的に困難を抱えているような状況にいる生徒もいます。言葉の壁もあり、人と出会うこと自体に不安を感じることも少なくありません」

そしてこう続ける。

「Rootsインターンは、機会につながれずに社会から孤立してしまう若者を1人でも減らすこと、また国籍や生い立ち、どんな背景を持っていても活躍できる居場所づくりを目指し、共感してくださる企業や自治体と協働して実施しています。活気あふれる企業・地域づくりへも発展できるよう取り組んでいきたいです」

生きづらさを感じている外国ルーツの若者を、NPO、企業、自治体が一体となって支援する。これが多様な価値観を認め合い共に生きる社会につながるのだ。

【執筆:フジテレビ解説委員 鈴木款】