気象庁によると、7月3日午前6時29分と午後1時半の2度にわたって、熊本県内に線状降水帯が発生。24時間の降水量が300mmを超える記録的な大雨に。

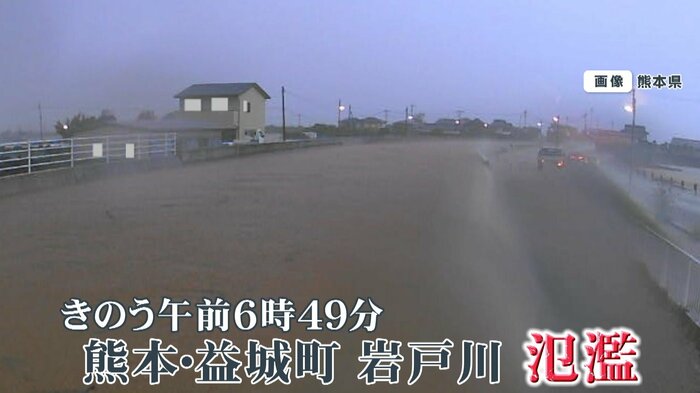

大雨の影響で、木山川と岩戸川が氾濫。白川に氾濫警戒情報が出されるなど、一時、流域の36万人に避難指示が出されました。

「めざまし8」が訪れたのは、街全体が水没したかのようになってしまった熊本・益城町。

茶色く濁った水に覆われ、農家のハウスも大部分が水につかってしまっています。

田中良幸リポーター:

益城町の川沿いのすぐそばの道路が増水の影響で陥没しています。片側1車線の道路の奥の道路がここから先、完全になくなっていますよ。ガードレールも一部残っているだけで、そこから先、全て流されています。

さらに益城町の南東に位置する山都町でも、午前7時半過ぎには、御舟川にかかる金内橋が崩落。

水の勢いで、橋はV字型に折れ曲がってしまいました。

橋が折れ曲がる直前に撮影されたとみられる映像には、激しい濁流に襲われる橋を通過する車の姿が。この時すでに、歩道部分は二つに折れているのが確認できます。

その後、大きな音と共に橋は崩落。

地域住民が協力して車の流れを止めたため、人的な被害はありませんでしたが、住民にとって大切な道路が奪われました。

孤立した祖母を救出にいく家族に同行

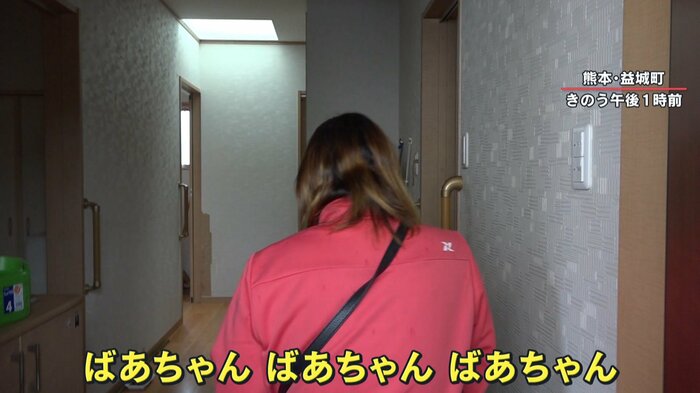

取材をする中で出会ったのは、川があふれ孤立してしまった1人暮らしの祖母を迎えに行くという家族です。

祖母の近くに、親族も暮らしていますが、この日は、地元の消防団員として出動しているため、こちらの家族が迎えに行くことになりました。

水没した道を避けながら、祖母の元へ向かいます。

午後1時前、なんとか祖母の家に到着。午前9時頃に着くはずでしたが、河川の氾濫などを避けるため、かなり遠回りをしたといいます

祖母を迎えに来た女性:ばあちゃん、ばあちゃん、ばあちゃーん。ばあちゃん。避難するよ、ばあちゃん。

祖母:はい、はい。

祖母を迎えに来た女性:大雨でね、避難するよ、避難。

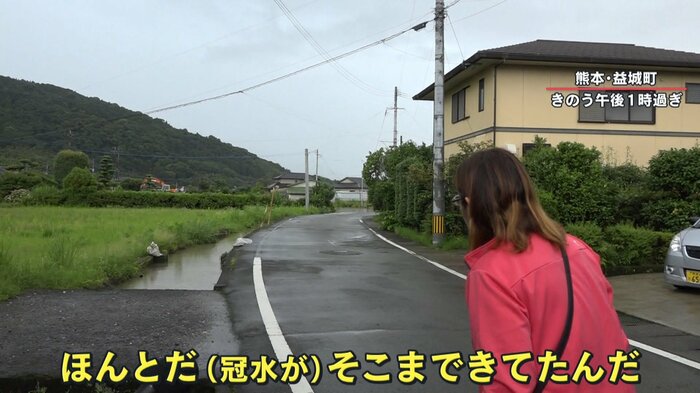

祖母を車に乗せ、ほっとしたのもつかの間、すぐそばの道路は、すでに一部冠水していました。

田中良幸リポーター:そこの道路も一部冠水しているんですよね。

祖母を迎えに来た女性:ほんとだ、(冠水が)そこまできてたんだ…。ギリギリでしたね。怖い…。

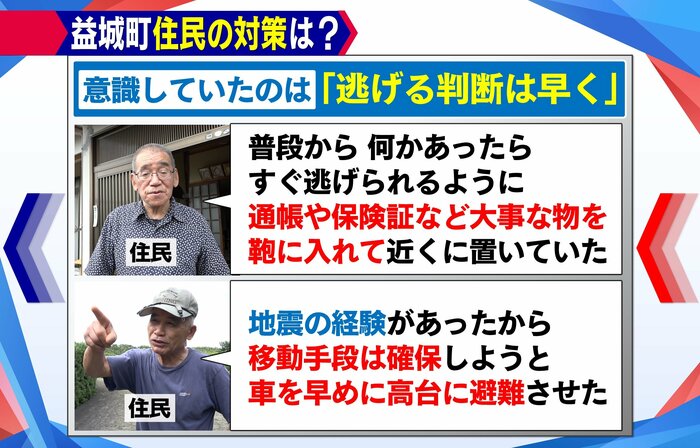

「逃げる判断を早く」過去の経験を生かす

気象台が混乱するほどの大雨だったものの、益城町では亡くなった人は出ませんでした。それはひとえに、住民の方の自主的な災害に対する備えによるもの。

住民たちが意識していたのは「逃げる判断を早くすること」だったといいます。

益城町の住民は、2016年4月の熊本地震で震度7の揺れを2回経験し、さらに2019年6月には大雨による岩戸川の氾濫の被害を経験しています。取材した住民の中には、すぐ逃げられるように、大事なものはカバンに入れて近くに置いていたという方もいました。

災害への備えについて、自治体でも取り組みが行われていました。

熊本県人吉市では、2020年7月の豪雨で21人が亡くなり、3398世帯の住宅に被害が出ました。

その際に市民からは「防災行政無線が聞こえなかった」との声があがり、その声を受け、2022年4月から川の水位を橋のライトアップで知らせるというシステムを導入。

通常時は電球色ですが、氾濫注意水位になると白に、氾濫危険水位になると赤、そして堤防が耐えられる最高の水位となる「計画高水位」になると赤が点滅する視覚で情報を伝えるというものです。こういった自治体の取り組みも、人的被害を抑えることにつながったとみられます。

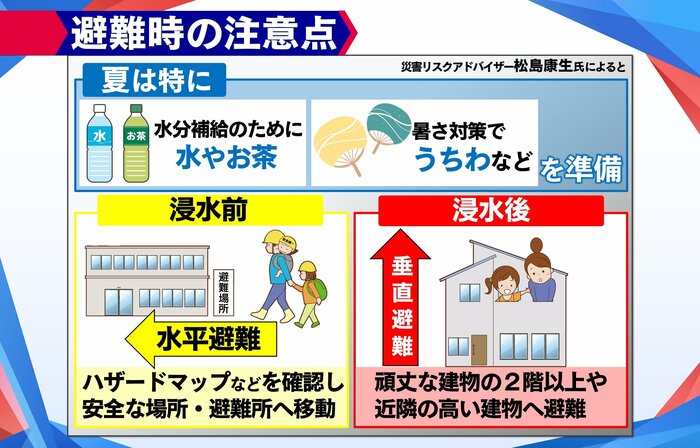

個人でできる対策について、災害リスクアドバイザーの松島康生氏によると、基本的な避難グッズに加えて、暑い時期は水分補給の水やお茶は多めに、さらにうちわなどを準備しておくといいとのことです。

また、避難の仕方として、浸水前は「水平避難」。ハザードマップなどを確認し避難所などへ移動してください。浸水後は「垂直避難」。建物の2階以上や近隣の高い建物へ避難することが大切です。

(めざまし8 7月4日放送)