仕事やプライベートにおいてネガティブなことに遭遇したとき、「アスリートみたいに強いメンタルを持ちたい」と思ったことはあるだろう。

しかし、「アスリートも私たちと同じ普通の人間です」と言うのは、プロフェッショナルコーチの坂井伸一郎さん。

これまで約3万5000人の一般社会人と約2万人(2023年3月末現在)のアスリートに向けて研修を行ってきた。

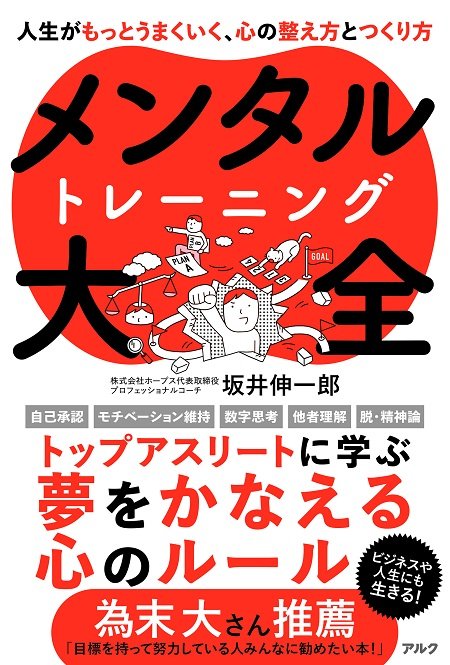

著書『メンタルトレーニング大全』(アルク)では、アスリートたちが日々行うメンタルを守るためのトレーニングを取り上げている。

今回はメンタルトレーニングの基礎部分を一部抜粋・再編集して紹介する。

不安になったり、落ち着かない気分になったりするのはどんなときですか。

人が恐れを抱いたり、心配するのは「わからない」ことが多いときだと思います。

今までに見たことがない得体のしれないもの、初めて経験する状況、捉えきれない他者の考えや心の内など、わからないものと向き合わざるをえないときに、人は本能的に不快を感じ、回避しようとするといいます。

ですが、何かを不快に感じても、すぐに逃げ出せるわけではありません。社会のルールや制約、プレッシャー、自分に課せられた役割や責任、他者からの期待から逃れるのは簡単ではないです。

一方、逃げられないままの状況はメンタルに大きな負担がかかります。

回避できないのであれば、次にやるべきは「わからない」を減らすことです。わからない状態をできる限り減らすための効果的な方法を紹介していきます。

アスリートにとって試合は最後まで「わからない」

アスリートが生きる世界は、試合で勝敗が決まる世界です。

試合終了までその結果はわかりません。引き分けたとしても、その試合は勝利に近づいていた内容だったということもありますし、敗北をぎりぎりまぬがれたということもあるでしょう。

試合後には、その日のパフォーマンスについての他者や自己評価を得ることになります。

たとえ勝利したとしても、自らのミスでチームの足を引っ張っていれば、自分の中には悔しい感情が残ります。反対に敗北しても、持てる力を十分に発揮したと感じられれば、それは勝利に近い価値を感じることもあるでしょう。

アスリートにとって試合とは最後まで「わからない」もの。何かが決まっていたり定まっている状態にはないので、非常に強いストレスを抱えます。

ですが、不安な気持ちのままでは力を十分に発揮できません。そのためアスリートは少しでも「わからない」を晴らして試合に臨もうとします。

4つの「わからない」を減らす

「わからない」は4つに分類することができます。

そして、それぞれのアプローチによって自分のなかに「わかる」を増やしていきます。

4分類のキーワードは「自分」「他者」「思考」「行動」。

「自分」とは自分についてのわからないことを、「他者」とは他者についてわからないことを減らします。

「思考」では考え方のバリエーションを増やして考える力を高め、「行動」は行動することによってわからないことを減らします。

目の機能とメンタルを向上させる?

「わからないことを解消して気持ちを安定させるには、何から始めたほうがいいですか?」と聞かれたら、私はまず「メンタルビジョントレーニング」を勧めます。

一般社団法人国際メンタルビジョントレーニング協会が普及させているプログラムで、このメソッドを作った臨床心理士・松島雅美さんは、同協会の公式サイトでこう述べています。

「メンタルを『心の持ちよう』ではなく、『機能』として鍛えられる方法を広めたいと考え、アメリカで生まれて多くの実績を残しているビジョントレーニングに注目し、私の専門である心理学の知見を加えて、目の機能とメンタルを向上させる『足パフォーマンスメソッド』を構築しました」

その理論に基づいたトレーニングがメンタルビジョントレーニングです。

メンタルビジョントレーニングによれば、人が不快な状態になるとき、そこから抜け出すためのヒント(情報)を持っていないがために、「自分がなぜこうした状況になっているかわからない」「次の一手がわからない」と思ってしまうといいます。

この「わからない」状態を放っておくと、いつまでたっても「不快」は解消されず、「快=ポジティブな気持ち」は生まれません。

「眼」を鍛えると「わからない」が減る?

一方で、人間は常に五感を通じて、外の世界から情報を得ていますが、その8割は眼からインプットしているといいます。

そもそも眼(網膜視部)は、脳の一部が体の外に突き出してきた神経だといわれ、眼から入った情報が脳で判断されてはじめて「見えた」ことになります。

視野を広げたり、眼球の動かし方を改善するトレーニングによって、情報をより多く得られるようになり、その直接の刺激によって脳が活性化され、「物事を多角的に見て考える力」が高まる効果があるそうです。

情報を多く得られるようになればなるほど、わからないことは減ります。また、考える力が高まると、さらにわからないことが減ります。

トレーニングによって眼のはたらきが向上すれば、「わからない」を減らし、不快な気持ちを減らし、メンタルの安定に繋げていくことができるのです。

アスリートたちは生まれつき強靭なメンタルを持っているわけではなく、トレーニングによってメンタルを整えたり、ポジティブな気持ちを維持する力を身につけたりしています。

ぜひ、みなさんもまずは「わからない」ことから減らすことを意識してみてください。

坂井伸一郎

株式会社ホープス代表取締役。プロフェッショナルコーチ(ACC、CPCC)。株式会社高島屋、ベンチャー企業役員を経て2011年に独立起業。現在はプロスポーツ選手やトップアスリートに向けた座学研修を行う会社を経営。自らも講師として年間1000名を超えるアスリートに座学指導を行っている。専門領域はマインドセット・アスリートリテラシー・チームビルディングなど