長野県佐久市の厚生連佐久総合病院で4年ぶりに「病院祭」が開かれ、研修医による「劇」も復活した。住民に近づき、地域に開かれた病院へ。かつて、医師や看護師が「劇団部」をつくり出張診療後に披露していた。「劇」は地域医療を担う病院の伝統であり、いわば「原点」ともいえる大切なもの。研修医たちが、稽古を重ね、熱演した。

「病院祭」に1万1000人以上

射的に、輪投げ。多くの子どもたちが楽しんでいる。住民との交流を図る厚生連佐久総合病院の「病院祭」。

コロナ禍のオンライン開催を経て4年ぶりの通常開催となり、1日で1万1000人以上もの市民が詰めかけていた。

地域における病院の存在感の大きさを示している。

市内から:

なかなか病気とかにならないと看護師や医者とは交流が持てないけど、祭りがあることによって交流が持てるのは素晴らしいこと

厚生連佐久総合病院・渡辺仁 統括院長:

地域の方がお子さん連れたり、おじいちゃん、おばあちゃん連れたりしながら笑顔で歩いている、話ができるというのは、やっぱりうれしいです

病院の原点「劇」

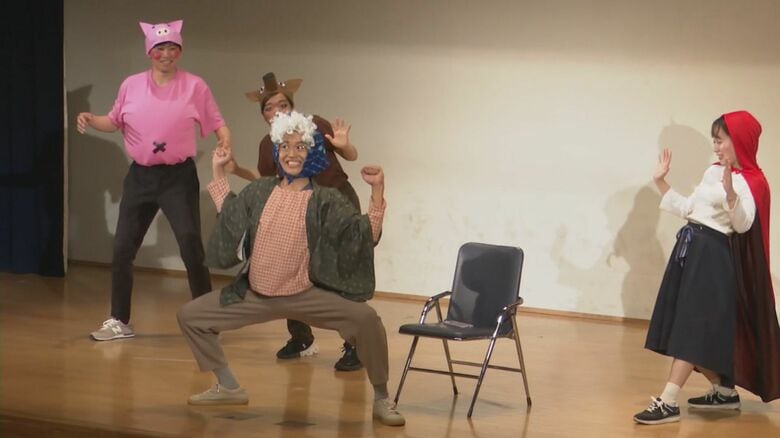

病院祭の目玉イベントの一つが「演劇」だ。

演じるのは病院で学ぶ研修医16人。「劇」は地域医療を担う病院の伝統であり、「原点」ともいえる大切なもの。

病院祭まで6日と迫った5月15日の夜。病院のホールで研修医たちが練習に励んでいた。

日中、働いたあとの稽古だ。

研修医・水田奈々子さん:

朝早くから手術室での業務も多く大変な部分もあるが、持ち前のパワーで頑張りたい

熱心に取り組むのには、訳がある。

研修医・福室自子さん:

佐久病院の伝統を、自分が研修医になったらやってみたいと思った

住民に近づき、開かれた病院へ

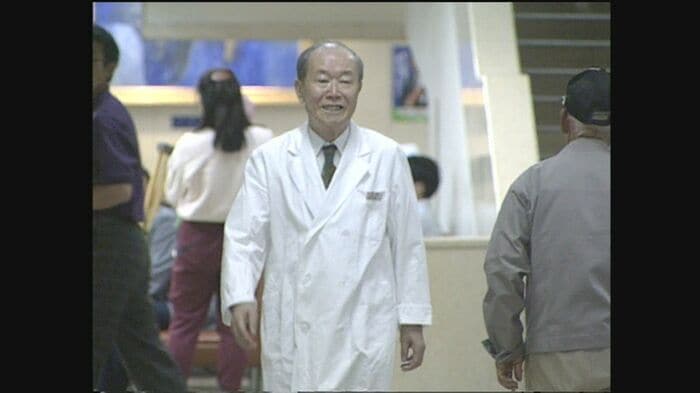

病院の「劇」が始まったのは、終戦直後の昭和20年(1945年)。きっかけをつくったのは農村医療を確立し、後に名誉総長となった若月俊一医師。

当時の農村は衛生状態も悪く、病気も放っておかれるような状態。若月医師は、医師たちに「農村に入るべきだ」と呼びかけた。

若月俊一医師(1999年放送NBS月曜スペシャルより):

出かけていかないとわからないんですよ、村の中へ入っていかないと。そして農家の人たちと家の中でいろんな話をしないと、家のたたずまいもわからないようじゃ、ただ来た患者を診るだけじゃだめ

こうして始まったのが「出張診療」と「劇」。

医師や看護師が「劇団部」をつくり出張診療後に披露した。

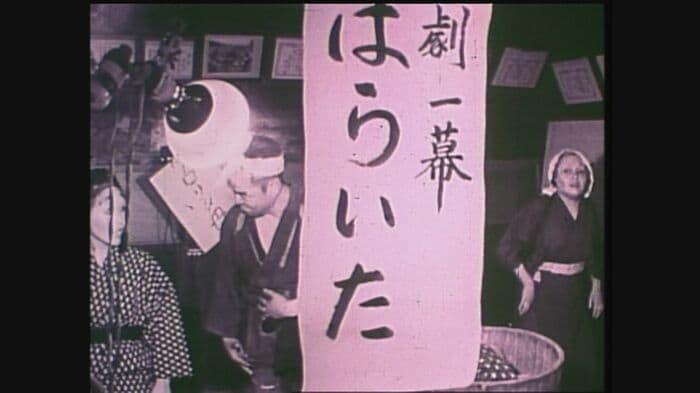

当時の演目の一つ、「はらいた」。流行してた腹痛は「回虫症」という寄生虫が原因。演劇で早期治療を促した。

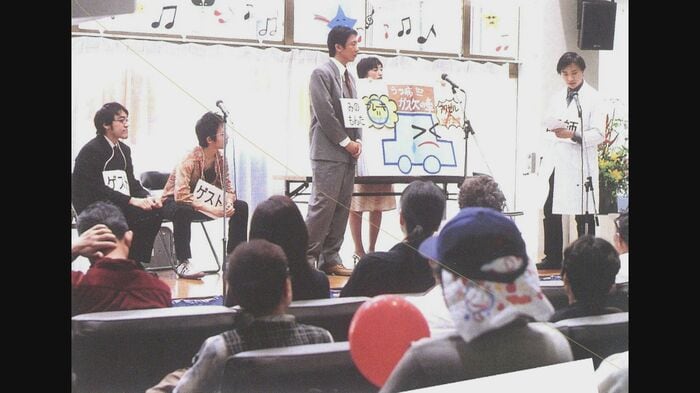

病院を地域に開かれたものにしようと、昭和22(1947)年には「病院祭」もスタート。

職員のバンド演奏や、住民に保健衛生をわかりやすく伝える「展覧会」などが催された。

研修医「伝統の劇を私たちに」

それから約60年。研修医たちからある要望が出る。

(研修医)

病院祭で伝統の劇を、私たち研修医に演じさせてほしい

地域医療を学ぼうと全国から集まった研修医たちから劇も経験したいというリクエストがあった。

「研修医劇」は2006年から毎年、行われるようになった。

研修の合い間を縫い本番に向け稽古

今年の演目は赤ずきんちゃんをモチーフに、おばあちゃんの食生活を見直し運動によって老化を防ぐという物語。

研修医・脚本を担当・東亜希哉さん:

全体的にくさいくらいにオーバーアクションは大事だと思ってて

東亜希哉さんが脚本を担当した。

研修医・脚本を担当・東亜希哉さん:

忙しい研修の合間を縫ってせりふを覚えてくれて、動きの考えもみんなでまとめてくれて感謝しています

東さんは大分県の出身で形成外科の研修医。毎朝5時に起きてカルテの確認や手術の助手などの業務に当たっている。

空き時間には「縫合」の練習―。

病院で学んだものを、いずれ故郷で生かしたいと考えている。

研修医・東亜希哉さん:

大分も一つの町に人口が集中していて、そういったところではない町や村、人が昔から住んでいた地域での医療をどうやって持続させていくかが課題だと思う。私が地元に貢献できるエッセンスがあればいいなと思っている

(劇の練習)

あの、ばあさんが自分で頑張っただけだろ

またまた、照れちゃって。結局、あの一家をエサにはできませんでしたね

病院職員「劇団部」メンバー・鷹野邦一さん:

お互いで向き合ってセリフを言っちゃっていて、こっちの観客の方に目がいっていない

演技指導をする病院職員の鷹野邦一さん。伝統の「劇団部」のメンバーで、研修医たちを支えた。

病院職員「劇団部」メンバー・鷹野邦一さん:

先生たちの気持ちに応えてあげたくて、熱が入ってしまった

この日の練習は午後10時まで続いた―。

研修医が熱演「伝統つなぐ」

迎えた本番当日。

研修医・谷垣君龍さん:

どきどきしていますが、頑張ります

研修医たち:

がんばるぞ、おー!

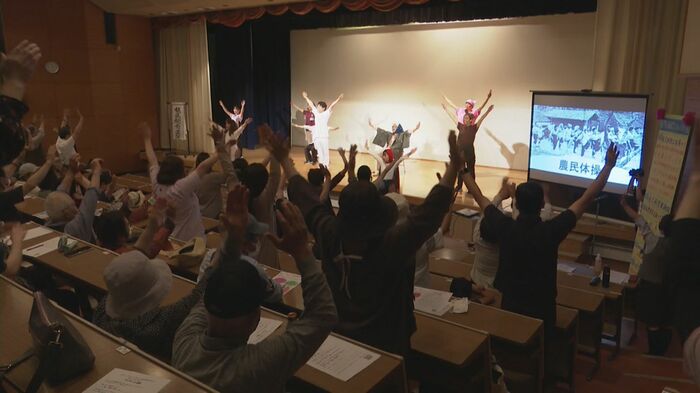

会場には100人を超える観客が集まった。

(研修医劇)

「フレー!フレー!フレイルおばあちゃん」

医師役:

おばあちゃん「フレイル」って言葉を知っていますか?フレイルとは体や心の働きが弱くなっている状態で、誰にでも起こることなんですよ

おばあちゃんは、もうダメなんですかね?

医師役:

大丈夫!まだ引き返すことができます。食事や運動、人との交流を通してまた元の元気な状態に戻ることができます。おばあちゃん、一緒に頑張ってみませんか?

おばあちゃん役:

わかったよ

医師役:

佐久病院には60年前から伝わる「農民体操」があります。一緒にやってみましょう。会場の皆さんも私たちと一緒にやってみませんか

若月医師考案の「農民体操」を一緒に行う場面も―。

観客:

若月先生がずっとやってきたことを、今の学生(研修医)も守ってやっていることは、とても素晴らしいことだと思います

劇を終えて―。

研修医・福室自子さん:

伝統がつながったような気がしてすごい満足です、本当に良かったです

研修医・東亜希哉さん:

今回の劇のように、地域住民の人に何を伝えたくて、地域の人が何を求めているのか、うまく受け止められる医者になりたい

伝統は研修医たちにより全国各地へ

住民に近づき、地域に開かれた病院へ。

伝統は研修医たちによって各地に広がっていく。

厚生連佐久総合病院・渡辺仁 統括院長:

研修医って地域の方々に育ててもらっているということもある。地域の方々と少しでも触れ合うことができる、関係が密になるということは、これから先のわれわれの病院の運営にとっても非常に大事なこと

(長野放送)