岡山・浅口市の寺に保存されている「人魚のミイラ」に大きな関心が集まっている。この“正体”を科学的に解明するプロジェクトが約1年にわたって行われ、研究の結果「人の手で作られた造形物である」ということが明らかになった。

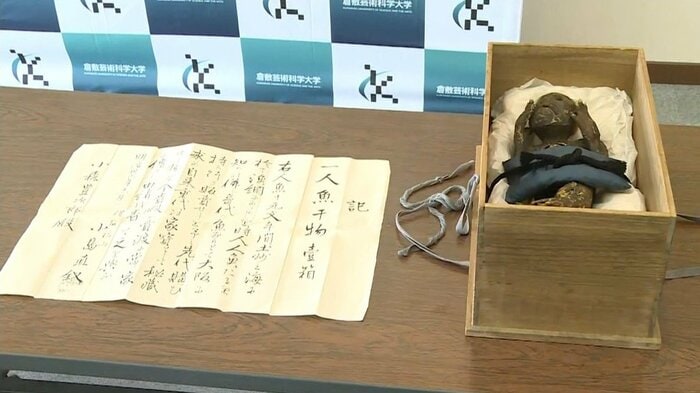

文書には「高知沖で魚の網にかかった」と記載

「人魚のミイラ」は浅口市鴨方町の円珠院に保存されている。体長は約30cm。頭部には歯、手には爪もあり、下半身にはウロコも見られる。

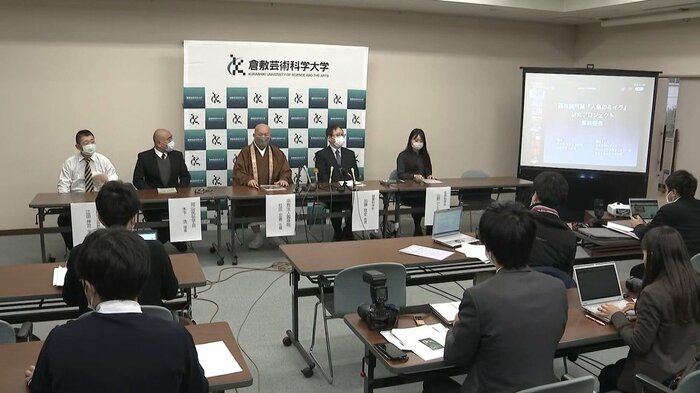

岡山県内で唯一とされる「人魚のミイラ」を科学的に調べるというプロジェクトは、2022年2月に発表された。化石哺乳類や魚類学、民俗学などさまざまな分野の専門家が協力し、最新の機器を使って分析するというものだ。

開始にあたり、プロジェクトチームの倉敷芸術科学大学・加藤敬史教授はこう説明した。

倉敷芸術科学大学 生命科学部・加藤敬史教授:

自然科学系、民俗学などが横断的に連携しながら研究を行う。倉敷市や円珠院などを含め、地元の方々に何らかの形で、大学での研究成果を還元できるよう研究を進めていきたい

人魚は、民間信仰の対象として全国各地で広く伝えられる伝説の生き物だ。円珠院に伝わるミイラは江戸時代のものとみられ、一緒に付けられた文書には「高知沖で魚の網にかかった」と記載があるものの、詳細はわからなかった。

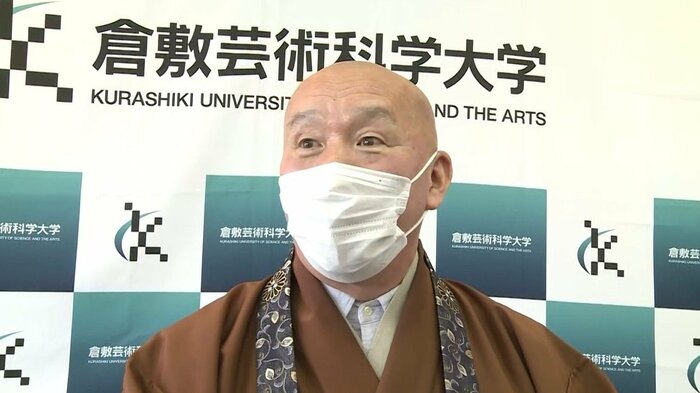

実は現代でも、人魚の不思議な力を信じる人がいると、円珠院の住職は言う。

円珠院・柆田宏善住職:

携帯の待ち受け(画面)にして、自分のお守りにする人もいる。このコロナ禍で皆さんを守ってくれる何か力になればということを一番思っている

前代未聞の「人魚のミイラ解明プロジェクト」は大きな関心を集めた。

X線CT撮影による調査で正体に迫る

2カ月後の2022年4月。中間報告でプロジェクトチームは、ミイラから抜け落ちた体毛の表面に、人間やほかの哺乳類と同じように“キューティクル”があったと発表した。

一方、魚類の特徴であるウロコが、下半身だけでなく、腕や肩、首など上半身にも見られた。

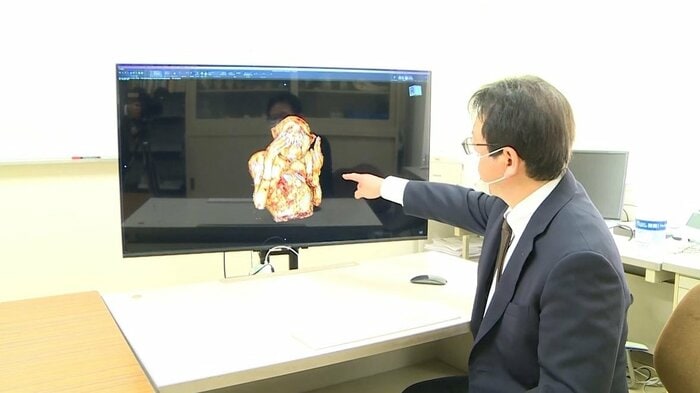

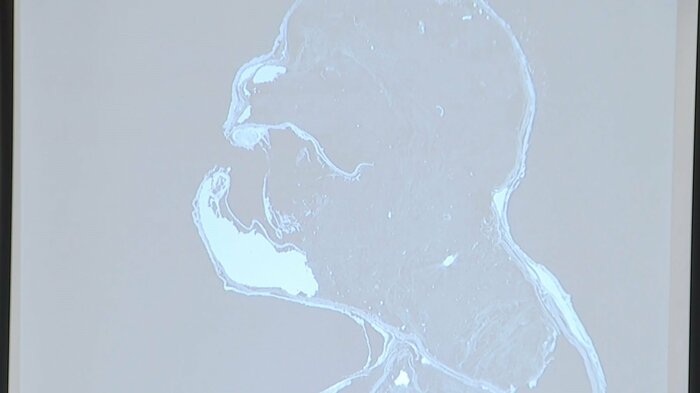

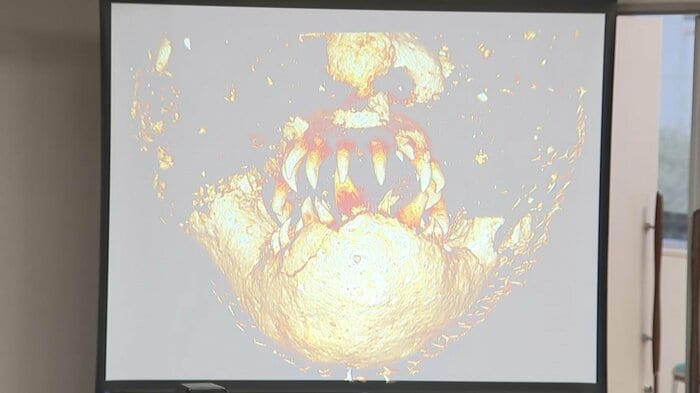

哺乳類と魚類の特徴をあわせ持つ「人魚のミイラ」。さらにX線CT撮影による調査では、首と背びれに金属製の針が刺さっていることも確認された。

倉敷芸術科学大学 生命科学部・加藤敬史教授:

X線CTを撮ることで、それまでわからなかった外から見えなかったウロコの存在や、中に針のある構造、あごの歯の骨格などがわかってきた

加藤教授は「人魚伝説」の正体に迫る理由についてこう語る。

倉敷芸術科学大学 生命科学部・加藤敬史教授:

(研究目的は)いわゆる人魚のミイラの正体を暴くとかそういうことだけではなくて、(今後の保存に)われわれの研究が役に立ち、末永く地元の人に大事にしてもらえれば

研究チームは、さらにミイラの組織片をDNA解析。民俗学の専門家も交えて調査を続け、ついに2023年2月、最終報告を行った。

調査の結果…「人の手で作られた造形物である」

2月7日の記者会見。分析を担当した化石哺乳類や民俗学の専門家、円珠院の住職も並ぶ中、加藤教授は慎重に言葉を選びながら、こう語った。

倉敷芸術科学大学 生命科学部・加藤敬史教授:

多くの人の手が加わっている。いわゆる…何というか…妖怪というわけではなく、現存する魚やそういうものに人の手が加わったものであるということがわかった

調査の結果、人魚のミイラは「人の手で作られた造形物である」と結論付けられた。

魚のような下半身は、ウロコの形などから「スズキ目ニベ科」の特徴があった。ニベ科は練り製品によく使われ、日本近海に広く分布する。地域によってはスーパーでも売られ、ニベ科魚類の浮袋を煮詰めたものは接着剤のニカワに使われるなど、日本人にとってなじみの深い魚だ。

一方、上半身には、下半身とは別のウロコ状の模様があった。CT画像で確認すると、フグの仲間が持つ小棘(しょうきょく)が見られた。

体の断面を見ると、頭蓋骨はなく、綿、布、紙が詰められていた。みぞおち付近には、マツの葉が詰められていることもわかった。

あごには内側に屈曲した強い歯があった。骨の形態から肉食性の魚類とみられるが、よく似た生き物はわからなかった。漆喰や粘土を固めた成分も見られたという。

ウロコから測定したところ、年代はかなり新しく、1800年代後半であろう、ということだった。

「人魚のミイラ」正体が判明したが…

会見に立ち会った岡山民俗学会の木下浩理事によると、現在確認されている「人魚のミイラ」は全国に12体あり、これが13体目だという。

岡山民俗学会・木下浩理事:

日本人にとって人魚は身近な存在で、病気を予言するなど各地に言い伝えがある。人魚を表現するための1つの手段として、ミイラがあったのでは

「人魚のミイラ」の多くは寺社か博物館に所蔵されていて、一種の信仰対象だったこともうかがわせる。

円珠院・柆田宏善住職:

(造形物とわかっても)はじめに作った人の思い、受け継いできた人の思いが、人魚には宿っている。私自身はこれからもミイラを守り、伝えていきたい

「人魚のミイラ」は今後も円珠院に大事に保管されるという。「人魚伝説」の謎の1つが解明されたこれからも、地域の重要な文化財であることは揺るがない。

(岡山放送)