東京都心など関東の平地で、大雪のおそれが出ている。

そんな雪が降った翌朝は路面が凍結し、転倒などの事故の危険もあることから注意が必要だ。通勤・通学などでこうした事故を起こさないための歩き方を、札幌市を拠点とし、積雪寒冷地における調査研究・普及活動を行っている、ウインターライフ推進協議会の「転びにくい冬みちの歩き方」を参考にまとめた。

冬道では「小さな歩幅で」「靴の裏全体で歩く」

滑らないようにする歩き方のポイントは、

・小さな歩幅で歩く

・靴の裏全体をつけて歩く

・急がずに焦らずに余裕を持って歩く

の3点。

まず「小さな歩幅で歩く」のは、重心移動(体の揺れ)を小さくすることで、転倒しにくくするため。滑りやすいところでは基本的に小さな歩幅で歩くことを心がけたい。

また、細い道を通るときには両足の左右の幅が狭くなってしまいがちだが、両足は20cmほど離すのが良い。

続いて「靴の裏全体をつけて歩く」こと。

普通の歩き方はまずかかとを地面につけ、最後に爪先が離れるという足の動かし方をするが、こうすると、かかとから爪先に体の重心が動いてしまう。

体を安定させるためには重心の移動を少なくすることが有効なため、靴の裏全体を路面につけて離す「ベタ足」が良い。

土踏まずを先に地面につけるような気持ちで足を動かすのがポイントだという。

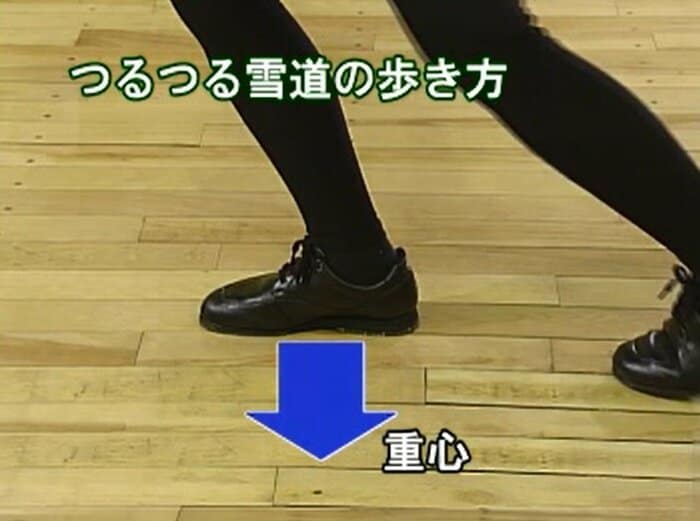

そして、雪と氷が混じったような場所では、地面に垂直に踏み出し、体の重心をやや前にするのもポイント。

また、表面が凍ってつるつるになった道路では、小さな歩幅で足の裏全体をつけて歩く「すり足」のような歩き方が有効。とはいえ完全に地面を擦りながら歩いているとつまづきの原因にもなるため、軽く足を浮かせて歩くのが良い。

最後のポイントが「急がずに焦らずに余裕を持って歩く」こと。

歩き方を理解したつもりでも急いでいる時は忘れがちになる。余裕をもって歩くことで「滑りそうな道」を見分けながら歩くことができる。また、注意力が薄れている時は転倒リスクが高まるため、普段から控えたい“歩きスマホ”には特に注意が必要だ。

他にも、横断歩道などで止まっている状態から歩き始める時や、歩いている途中で急ぎ足になるなど、歩く速さを変える際は転びやすくなるので、特に注意が必要だという。

横断歩道は「白線を踏むと危険」

ウインターライフ推進協議会によると、他にも気をつけたいのが「靴底についた雪」の危険。

寒冷地では、商業施設の入り口などに靴底の雪をかき落とすためのマットが設置されていることが多いが、そういったアイテムがない場所では注意が必要。

タイル貼りの床などは靴の裏についた雪や水で特に滑りやすく転倒の危険があるため、店舗や駅などに入る際は靴の裏の雪をしっかりと落とすのが大事だという。

また、滑らないために注意深く歩くことも大切だが、歩くと危険な場所を知っておくのも大切。

たとえば、横断歩道の白線部は普通の舗装部分と違って水が染み込まないため、薄い氷の膜ができやすいため「なるべく白線の上は歩かないことをおすすめします」とのことだ。

水分を多く含んだ“シャリシャリ”の雪は夜間に凍って「ツルツル路面」になりやすい。朝の通勤・通学時は特に注意していただきたい。

(引用:ウインターライフ推進協議会「転ばないコツおしえます。」公式サイトより)