進展しない沖縄の基地問題

「自分は商品開発をしたいが、会社は顧客からのクレームを聞く役ばかりを押し付けてくる」

これは、ある企業の社員から寄せられた相談だそうだ。顧客からの率直な意見を聞くことは企業にとっては不可欠だが、その多くが不満やクレームであることを考えれば大変な役回りと言えるかもしれない。こうした「大変だが誰かがやらないといけない役割」を、実際に誰が担うかはなかなか難しい問題だ。

今、政治の世界でこうした大変な役回りを多く請け負っているのが菅官房長官であり、その難しい問題の1つが沖縄の基地問題だ。

政府が進める米軍普天間基地の名護市辺野古への移設に反対する玉城デニー氏が当選した9月の沖縄県知事選から1か月余り経つが、政府と沖縄県の対立は収束どころか先鋭化している向きもある。

「辺野古移設にNO」の県民の意向を受け、政府との話し合いを求める玉城知事に対し、政府は法律を盾に、県が止めていた辺野古埋め立ての動きを再開させた。

11月6日には菅官房長官と玉城知事が会談し、官房副長官と副知事による協議を立ち上げることで合意したが、一方で菅長官は埋め立て工事を続行する方針を伝え、玉城氏も移設反対を改めて表明した。

基地問題に関する全国と沖縄の温度差

FNNが行った10月の世論調査では、沖縄県に米軍基地が必要だと答えた人が6割を超え(必要64.5%、必要ない28.5%)、政府が進める辺野古以外の移設先はないという意見(48.2%)は、代替案があると答えた人(40.8%)を上回った。

中国の台頭、北朝鮮の潜在的な脅威が指摘される中、在沖縄米軍の存在と抑止力は、日本の安全保障上欠くことが出来ないという見方は根強いようだ。

もちろん、辺野古移設NOといっても、普天間基地の固定化がいいかどうかは玉城知事に投票した有権者にとっても別の問題だろう。ただ、沖縄に基地が必要、かつ辺野古以外に移設先はないというのが多数の全国の世論と沖縄の間に温度差があることは間違いなさそうである。この温度差を埋める手立ては果たしてあるのだろうか。

政府の対応には丁寧さがない?

普天間基地は1996年、当時の橋本龍太郎首相とモンデール駐日大使が返還に合意し、移設に向けた一連の動きが始まった。

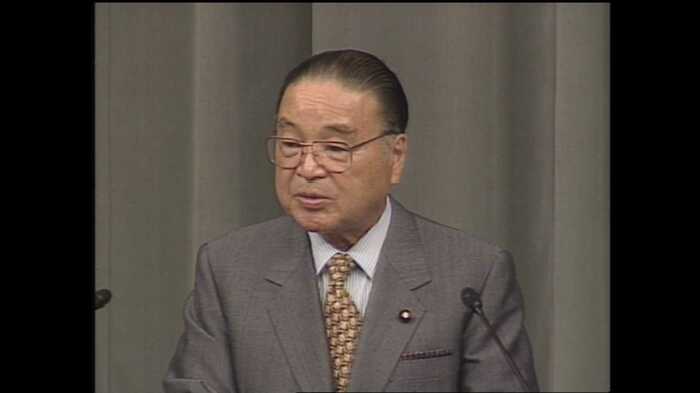

橋本首相自身はもちろん、時の梶山静六官房長官、自民党・野中広務氏らがこの動きを後押しし、橋本氏の後継となった小渕恵三首相が沖縄でのサミット開催を決定、森喜朗首相の下で実現された。

時の指導者たちからすれば、沖縄問題で成果を挙げようとする政治的狙いももちろんあっただろうが、実際に戦争を経験した立場で語る沖縄への思いや不戦の誓い、頻繁に県と接触する姿に「重み」を感じた人は少なくないはずだ。

今の政府が繰り返し強調する「基地負担の軽減」「出来ることは全てやる」は偽りのない思いだろうが、そこには沖縄県民を納得させるだけの心と信頼関係も求められるのではないだろうか。

橋本政権当時を知る竹下派(旧橋本派)の議員は今の安倍政権の対応について「愛が無いとは言わないが、あの頃と比べると丁寧さが無い」と語った。

キーマン菅官房長官の次の一手は?

一方、別の関係者は「当時は政府にも党にも役者が揃っていたので役割分担が出来たが、今は菅官房長官一人しかいない。彼の負担が大きすぎる」とも指摘する。

菅官房長官は、橋本政権を支えた梶山氏を師と仰いだことで知られるが、その梶山氏は自民党が野党に転落した時代に、社会党の村山富市氏を首相に担ぎ上げ、自社さ政権を誕生させるなど、「寝業師」としても有名である。

歴史的な日米合意に貢献した当時の梶山氏と同じ立場にある菅氏に、その役割と成果を期待するのは酷な話だろうか。

沖縄との向き合い方を見つめ直した上で、双方が納得できる着地点を見い出し、法的措置の応酬という事態に終止符を打つことが出来れば、憲法改正に勝るとも劣らない、歴史的成果になるだろうことは明らかなのだが。

(フジテレビ 政治部デスク 山崎文博)