家族の介護や見守りをする子ども「ヤングケアラー」について。小学5年生から認知症の母を介護した男性の経験が1冊の漫画になった。男性は関心を高めるきっかけになればと話している。

実体験を基にした漫画

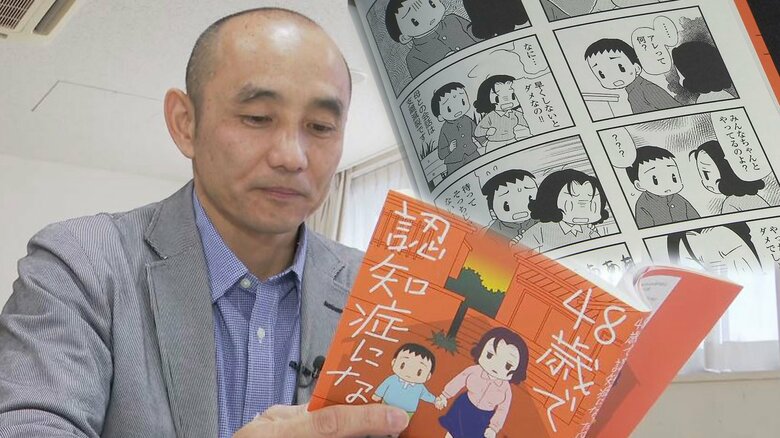

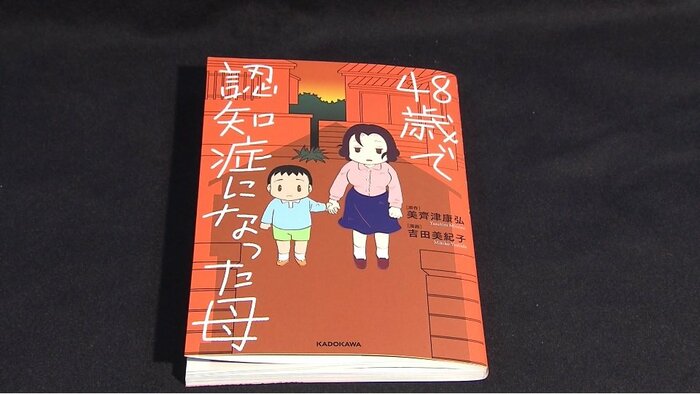

「48歳で認知症になった母」。

11月2日、発売された「ヤングケアラー」の漫画だ。こちらは徘徊する母を連れ戻す場面…。

――「48歳で認知症になった母」より抜粋――

男性:

もう…!いいかげんにしてよ!家はここじゃないって何度言えばわかってくれるんだよ…!

母親:

はいはい、わかりました

男性:

わかってないよ!誰も…。何で誰も助けてくれないんだ!お母さんのせいで僕は…もうお母さんなんか…いなくなっちゃえ!

家族の介護や見守りなどを日常的に行う「ヤングケアラー」。描かれている内容は、ある男性の実体験だ。

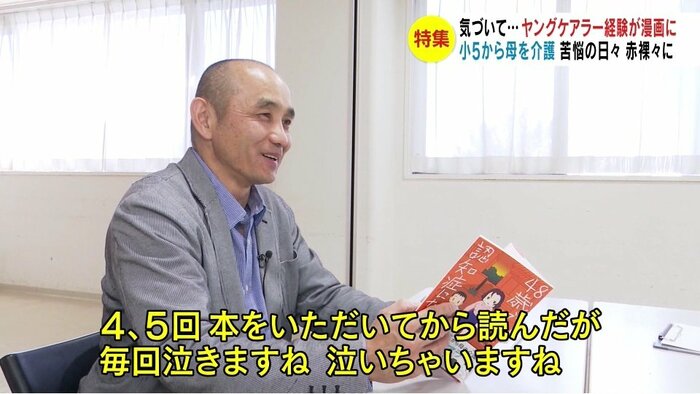

元ヤングケアラー・美斉津康弘さん:

学校から帰ってきたら母親が家にいなくて、引っ越した元の家に帰ってしまう。手を引いて歩いているときに、とてもみじめな気持ちになった。4、5回、本をいただいてから読んだが、毎回泣きますね、泣いちゃいますね

長野県御代田町でケアマネジャーとして働く美斉津康弘さん(49)。原作を担当した「元ヤングケアラー」だ。

当時の状況や心境を赤裸々に描いた漫画。美斉津さんの願いが込められている。

元ヤングケアラー・美斉津康弘さん:

ヤングケアラーのことをよく知らない人向けに気持ちを知ってもらう、共感してもらうというのが一番の目的というか、漫画の効果だと思う

認知症の母を1人で介護

母・ちえ子さんが若年性認知症と診断されたのは48歳のとき。美斉津さんは小学5年生だった。父親は仕事が忙しく、学校から帰るとほぼ一人で母の世話をしてきた。

元ヤングケアラー・美斉津康弘さん:

母はトイレの場所がわからなくなってしまったので、部屋のごみ箱の中に排せつをすることが時々あって、学校帰りに私が片付ける。そういうのがとてもつらかった

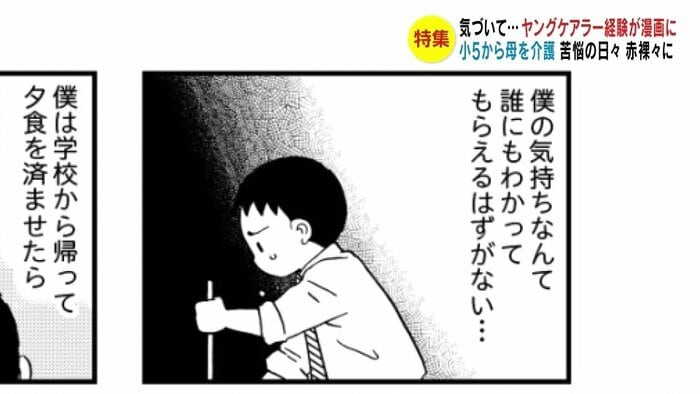

孤独感、諦め…

――「48歳で認知症になった母」より抜粋――

男性:

僕の気持ちなんて誰にもわかってもらえるはずがない…。どうせ、これが僕の運命なんだ

日々、深まっていく孤独感、諦めの気持ち。美斉津さんはそうした思いを抱えながらも、誰かに打ち明けようとはしなかった。

元ヤングケアラー・美斉津康弘さん:

友達にも先生にも言うのが恥ずかしいなと。とにかく学校の友人たちには何とかばれないように生活をしなくてはというのが、生活の第一。逆に明るく努めて、積極的に生徒会長とかに立候補したり、いかに自分の内側をばれないように取りつくろうかというのが大事だった

母を突き飛ばしてしまった…罪悪感

症状が進み、自分の顔すらわからなくなってしまった母親。ある日、抱え込んでいたものが爆発する。

――「48歳で認知症になった母」より抜粋――

男性:

お母さんわかる?僕だよ

母親:

違うの…私が…行ってきたの

意味不明なことを話す母に…

男性:

なんでわかんないんだよ!僕のこと!

元ヤングケアラー・美斉津康弘さん:

突き飛ばした直後から罪悪感にさいなまれてしまいまして、20代、30代、正直に言って、今でも突き飛ばしてしまったことを後悔しています

介護はちえ子さんが入院する高校1年まで続く…。

つらいのは「孤立」…気づいてほしい

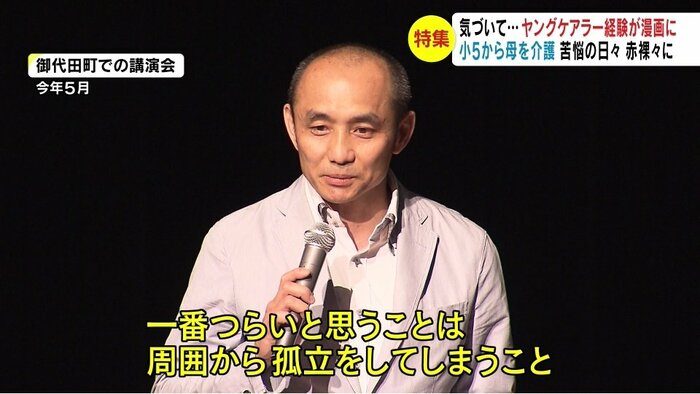

元ヤングケアラー・美斉津康弘さん(2022年5月の講演会):

一番つらいと思うことは周囲から孤立をしてしまうこと。誰にも助けを求められず、一人で家族の世話を担って、じっと耐え続け、人生に夢も希望も持てなくなってしまいます

美斉津さんは3年ほど前から自身の経験を講演会などで積極的に話している。子どもたちのことを気にかけ、人知れずつらい思いをしているヤングケアラーに気づいてほしいとの思いからだ。

漫画も、気づきのきっかけになればとしている。

元ヤングケアラー・美斉津康弘さん:

(当時)私の話を聞いてくれたり、介護のアドバイスをしてくれたり、そういった方がいたら、子どもの私は救われたんじゃないかなと。家族全員が救われたんじゃないかなと。(ヤングケアラーを)知って共感していただく人が一人でも増えれば、地域の子どもたちに関心を向けてもらえる大人が増えると思いますので、まず知ってもらうという意味でも、漫画を皆さんに読んでもらいたい

長野県は支援に向けてまず実態を把握しようと、2021年度の高校生に続いて2022年度、小学5年生から中学3年生、それに大学生を対象にアンケート調査を実施。2022年内の公表を目指している。

(長野放送)