環境問題で深刻なもののひとつが、海洋ごみだ。

海洋汚染に加え、海洋生物が傷つく要因にもなるが、こうしたごみが厄介なのは発見や回収が難しいところにある。潮の流れなどで動くことから、存在に気づけないこともあるだろう。

そんな状況を解決するかもしれない、「シービン(Seabin)」という装置を知っているだろうか。海上に浮かべておくだけで、ごみを掃除機のように吸い込んで集めてくれるという。

浮かべるだけで“1日平均1.5kg”のごみを集める

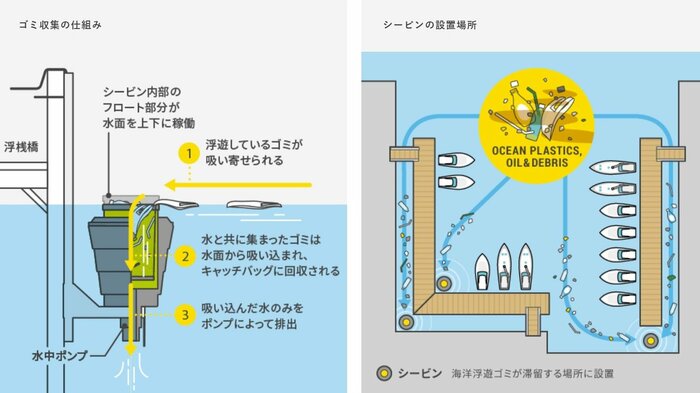

シービンは直径が約50cm、高さが約80cmで、バケツのような形状をしている。装置の内側にはフロート部分があり、ここが水面を上下することで周囲の水とごみが一緒に吸い寄せられる。ごみは装置内のキャッチバッグで回収し、吸い込んだ水はポンプから排出されるという仕組みだ。

水面の浮遊ごみ、表層の油や汚染物質、マイクロプラスチック(2mm以上)などを集めることができ、回収量は場所や状況などに左右されるが、1日で平均1.5kgが見込めるという。

家庭用コンセント(110V、220V)で電源が供給できるので、浮桟橋や湾岸、湖などにも設置できるとのこと。キャッチバッグの最大容量は20kgなので、定期的に回収する必要はあるが、水面に浮かべるだけで、海などに流れるごみを減らせるのだ。

これまでは「気づけなかった」ごみも回収できる

オーストラリア発のシービンは、2017年から正式な販売が始まり、2020年1月の段階で既に世界39の国と地域で860台が設置されているという。

日本の総代理店である企業「平泉洋行」によると、国内でも30台ほどが普及しているという。このシービンの良さや回収されているごみはどんなものなのだろう。担当者に聞いた。

――シービンの開発経緯を教えて。日本の総代理店になったのはなぜ?

オーストラリアのサーファーの方々が、海洋ごみを見てクラウドファンディングで試作したことが始まりと聞いています。彼らは企業などをパートナーとし、取り組みを進めていました。

日本の総代理店になったのは、2019年ごろからです。弊社はプラスチック自体は扱っていませんが、ゴムやウレタンの製品や化学品を販売しています。それらが世の中を回るサイクルを考え、ごみを“回収する責任”があると思いました。

――シービンならではの魅力や特徴は?

電源を入れれば24時間稼働し、知らないうちに流れてしまうごみも集めるところですね。例えば、人間がネットでごみを集めたとしても、回収できるのはその時だけです。シービンを設置すると、きれいな場所でもゴム手袋やビニール袋などを集めることが多いです。普通であれば、気づかないで沖などに流れていたでしょう。そうしたごみも回収できます。

――生物は吸い込まない?メンテナンスは必要?

シービンのフロートはゆっくりと動くので、仮に小魚などが吸い込まれそうになっても、逃げられるようになっています。定期的なメンテナンスは必要です。フジツボがなどが付着すると、フロートの動きに影響が出てくることも考えられます。

――日本ではどんな人がどんな目的で使っている?

設置場所で多いのはマリーナで、県や管理企業などが設置しています。また、海洋土木の企業が業務で発生するごみを集めるために活用したり、有志の方が湖に試験的に設置して、ごみの回収と調査に役立てていたりすることもあります。

プラ容器やたばこの吸殻…日本の海も汚れている

――日本で回収されたごみはどんなものが目立つ?

江の島や湘南の設置場所では、弊社のチームがごみの内容物などを確認したことがあります。完全な統計ではないですが、集められたごみの7割ほどが草木などの自然物で、残りの3割ほどはポリ袋や商品の包装、ペットボトル、靴、たばこの吸殻といったものでした。

――自然物ではないごみはどこから来ているの?

回収されたごみでは、寿司のバランといった、食べ物に付随するプラスチック容器だったり、たばこの吸殻が目立ちました。シービンの設置場所にもよりますが、マリーナなどは海の近くにありながら飲食もできるので、そうした環境が影響しているのかもしれません。

――シービンはどんな環境に適している?

場所としては、電源が補給できる浮桟橋などですね。漁港にも設置したことがあるのですが、波風が激しいのでメンテナンスに苦労しそうです。機会としては、イベントの開催地に期間限定で置くだけでも効果があると思います。多くの人が飲食をすると、ごみが出てしまいがちです。

――シービンに関連した目標や思いを聞かせて。

シービンの設置はスタートだと思っています。設置することが目的ではなくて、装置や集まったごみを見た人の気づき、アクションにつなげられたら。回収したごみを再利用して、別の物に活用するといった取り組みも広がればいいなと思います。

シービンは本体価格が約70万円で、設置には別途費用がかかる。水深や電源が確保できるかなどの条件があるため、購入を希望する場合は一度相談することを勧めている。2022年9月時点、製造元の移転などで一時的に入荷の見通しが立っていないが、2023年ごろには解決する見通しだという。

あなたの身近な場所で、シービンを見かける日も遠くないかもしれない。