東アジア情勢への警戒感強まる

政府は22日の閣議で今年の『防衛白書』を了承した。白書では、新たな章を設けたロシアによるウクライナ侵攻に注目が集まったが、政府内では、ウクライナ侵攻同様の「力による一方的な現状変更」が起きかねない東アジア情勢への警戒感が強まっている。国際的に孤立するロシアと“友好関係”にある中国が、日本の安全保障に直結する台湾有事に関連する動きを示しているからだ。

22日の記者会見で岸防衛相は、「ロシアがウクライナ侵略を進める中で、ロシアのアジアでの行動に中国が加わることについて、懸念を持って注視したい」と、厳しい表情で述べた。危機感の背景には何があるのだろうか。政府関係者は、最近の中国・ロシア両軍の演習が、単なる自国の能力確認にとどまらず、日本やアメリカを牽制する意味合いを含んでいることを指摘する。

ウクライナ侵攻から3カ月…5月24日にロシア軍が中国軍と共同飛行

世界に衝撃が走ったロシアによるウクライナ侵攻から、ちょうど3カ月の節目となる5月24日。日本政府内の安全保障担当は、慌ただしく情報収集に動いた。

5月に入ってから、中国軍は、沖縄県の周辺海域に空母「遼寧」などの艦艇を展開させ、断続的に艦載機の発着艦訓練を行っていた。防衛省・自衛隊が、その動向に注視していたさなか、ロシア軍が中国との共同行動を示したのだ。

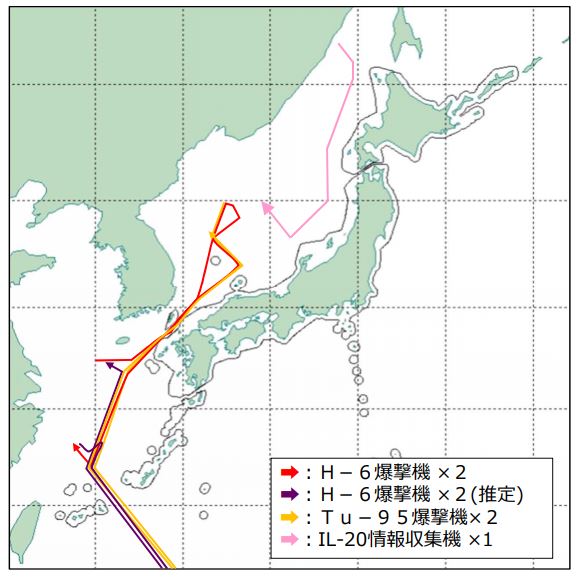

「遼寧」が展開した海域の上空などを、中国のH-6爆撃機とロシアのTu-95爆撃機が編隊を組んで飛行。両国の爆撃機による共同飛行の範囲は、日本海から東シナ海・太平洋に及んだ。

中露両軍の共同行動は、いったい何を意図したものなのだろうか?

政府関係者「アメリカへの明確な牽制」

爆撃機は空母艦隊のレーダー網に守られながら飛行する。中国の空母艦隊が展開していたのは、沖縄の周辺であると同時に、台湾の東の海上。一連の動きは、この海空域で中露両軍がプレゼンスを示すと同時に、台湾有事の際にとられるであろう一体的かつ具体的な軍事行動をも意味していたとみられている。

仮に台湾に中国が侵攻した場合、開戦当初は台湾の西側が中国側からの激しい攻撃に晒されると言われている。一方、今回、「遼寧」が台湾の東側に展開したことは、“台湾を挟み撃ちにできる”というメッセージが込められているといえる。また、台湾有事の際に、情報収集のため展開される日本の海上自衛隊やアメリカ海軍の艦隊にも、“睨みを効かせることができる”という狙いがあるという。

中国とロシアの爆撃機による共同飛行は今回で4年連続。一方、両国の爆撃機の飛行距離は、今までで最も長かったとされる。政府関係者は、これが「アメリカへの明確な牽制となった」と指摘する。

さらに、両国の爆撃機に搭載可能な巡航ミサイルの射程距離は2000㎞前後だ。この共同飛行では、巡航ミサイルがアメリカ軍のグアム基地に届くか届かないかの“ギリギリの空域”まで、両国の爆撃機が近づいた可能性があるという。

日米防衛関係者の間に衝撃が走ったのは、今回の飛行により、台湾有事の際には中国とロシアが、アメリカにも対峙できる構えも示されたことにある。

領土的野心からウクライナ侵攻を実行に移したロシア。一方の中国は、今年の『防衛白書』で「台湾に対する武力行使を放棄しない姿勢を示し続けている」と指摘されている。その両国が日本周辺で活発化させている共同軍事行動は、日本の安全保障と不可分の台湾有事をめぐる「意図」が透けて見えることから、いっそう注視しなければならない。

(執筆:フジテレビ政治部 上法玄)