「国の財政事情は決して楽観的な状況でなく、科学予算の伸びは頭打ちの状態にあります。」

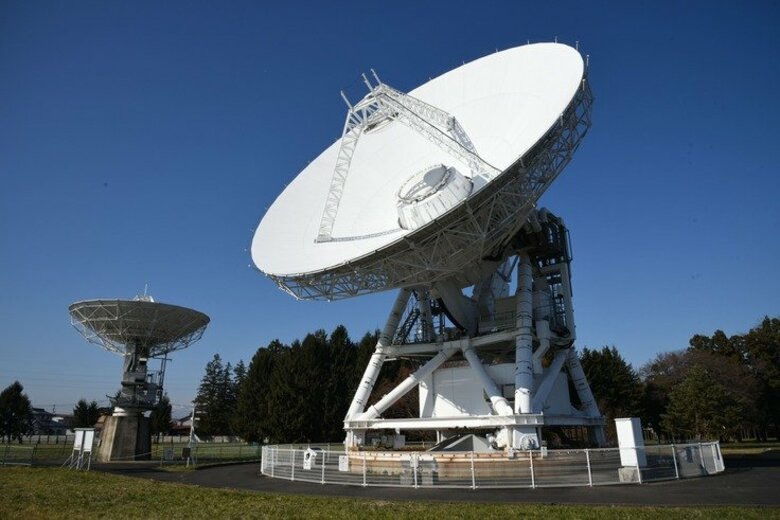

これは国立天文台 水沢VLBI観測所(岩手・奥州市)が、4月20日から始めたクラウドファンディングのページに書かれた言葉だ。

同観測所は、進行中のブラックホール研究への支援を求め、国立天文台として初めてクラウドファンディングに挑んでいるのだが、実はそのフトコロ事情はかなり厳しいという。

そもそも天文学はすぐ実用化につながるものではなく、研究資金は国の予算に頼っていた。

しかし国の財政は苦しく科学予算も頭打ちで、さらに「少子化による経済成長の長期的な停滞もあり、今後天文学を含む基礎科学への予算はさらに厳しい局面を迎える」と同観測所は予想している。

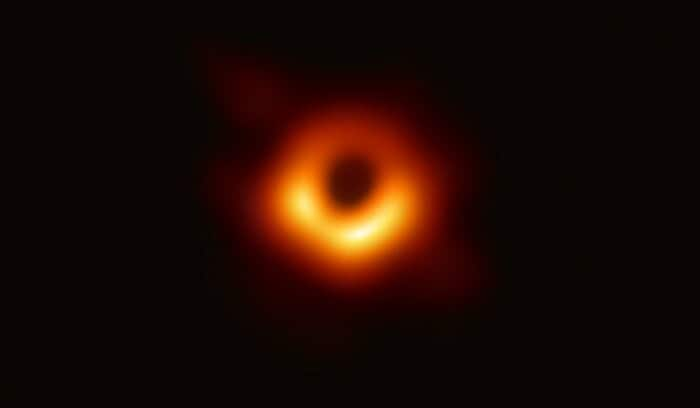

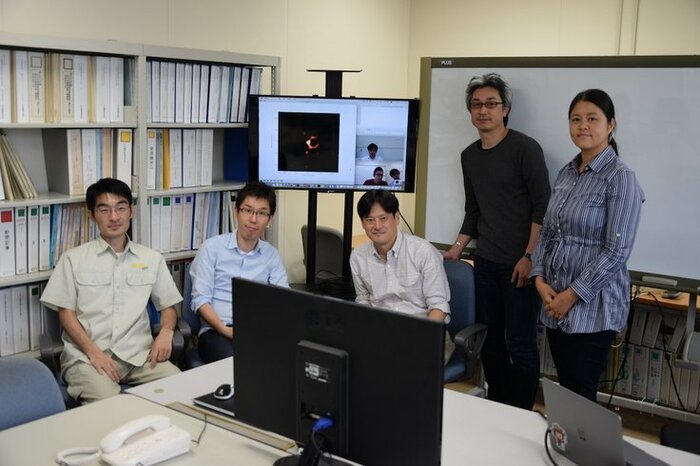

実はここの所長を務めるのは、2019年にブラックホールの影を世界で初めて撮影したチームに日本代表として参加した本間希樹(まれき)教授。

当時このニュースは大きな注目を集め、フジテレビの「イット!」でも本間教授を招いて詳しくお伝えした。

(参考記事:人類が初めて見たブラックホール!何がすごいのか?発見者ご本人に聞いてみた)

ところが翌2020年度になると同観測所の予算は約半分に減額されてしまったそうだ。

そもそも国立天文台は、「大学共同利用研究機関」であり、大学の研究者などに観測時間を提供するために大型装置の維持が最優先され、予算が限られてくると雇用や研究活動などに大きな影響がでるという。

そこで国からの資金以外に予算を確保する方法の一つとしてクラウドファンディングに挑戦することになったそうだ。

受付期間は6月17日金曜日午後11時までで目標金額は1千万円。

記事執筆時点(5月2日)では残り46日で寄付が740万円を超え、かなり順調に見える。

ただし寄付金は目標を達成した場合のみ受け取れる「All-or-Nothing方式」なので、失敗したらなにももらえない。

同観測所では、クラウドファンディングの成功が、若手研究者を支える力となり、ブラックホールの謎を解き明かすことにつながるとしている。

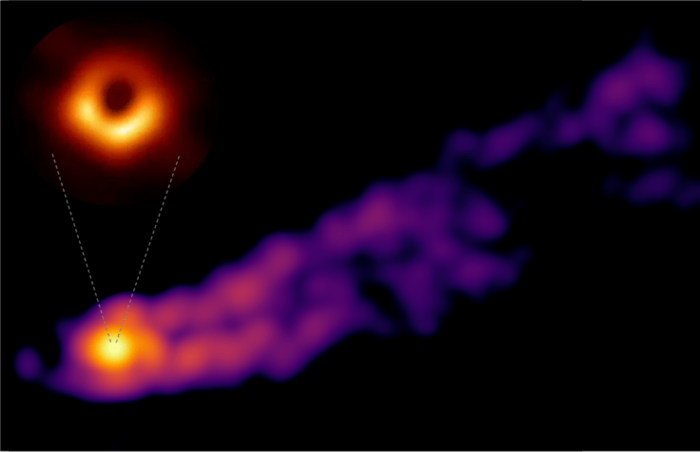

ブラックホールの存在が写真で証明された今、次の大きな目標はブラックホールの活動性を理解することだという。

例えば、ブラックホールからジェットが出ていることは宇宙が好きな人ならご存知だろう。一説では、ブラックホールが回転することでエネルギーが引き出され、ジェットが加速しているとされているが詳しくはまだ分かっていない。

2019年の写真のインパクトはとても大きかったが、このようなブラックホールの研究はどのぐらい重要なのだろうか?またクラウドファンディングがうまくいかなかったら研究はどうなってしまうのか?

本間希樹教授に聞いてみた。

若手の研究者は0人になってしまいました

――なぜクラウドファンディングに挑戦した?

実施した最大の理由は財源の多様化です。

私どもは国立天文台ですからもちろんなのですが、今まで基礎科学の研究費用は、どうしても国からの資金がほとんど100%を占めていました。だからどうしても予算が頭打ちになったり、減少している部署もあったり、そういう中で自分たちで予算を獲得する努力をしなければいけないと思い立ったんです。

――いつからクラウドファンディングを考えていた?

クラウドファンディングの議論を始めたのは去年ぐらいからですかね。

実は2年ぐらい前に予算を減らされて、望遠鏡が止まるかもしれない事態になり、自助努力でいろんなことをやらなければいけないということで、その1つがクラウドファンディングだったんです。

予算が厳しくなった時には、地元でいろんな応援をしてくれる方がいて、大変ありがたく思いました。そういう支援者の中で「クラウドファンディングみたいなのやってみたら?」という提案をいただきました。色んな人のアドバイスや、お知恵を頂いて、そして今回の挑戦につながったということです。

――今は予算削減の危機は乗り越えた?

僕らが使っている望遠鏡がなんとか維持できるレベルです。望遠鏡の電気代を払ってメンテナンス費を払って、運転するオペレーターを雇うという部分は確保されています。

今一番危機的なのは「ポスドク」という若手研究者を処遇するポジションがが殆どなくなってしまいました。端的に言うと、水沢観測所にポスドクは0人になってしまいました。

新しく技術を学ぶ人がいないので、若手への支援が今一番重要です。ただクラウドファンディングの1000万円で人を雇うのはなかなか難しいんですが、他の財源と合わせて、うまくいけば1人ぐらい増やしたいと思っています。

もちろんそれ以外にも研究経費を拡充する意味もあります。やっぱり、このままだと研究分野が死に絶えてしまいますので、とにかく若手をサポートしてあげたいですね。

――このまま研究費が減り続けるとどうなる?

まず、研究成果が出なくなる。すると研究が魅力的ではなくなるので、例えば若い人や子供が研究者を目指さなくなる、というネガティブなスパイラルに陥ってしまうことを危惧します。

研究は、いつどんな答えが出るか分かりません。でも、今僕らが使っている身の回りのものは、いろんな科学技術が生かされています。それは、最初は何に役立つかよく分からないけど、研究者が面白そうだから調べた結果、見つかったという経緯がほとんどなんです。

だから研究の活力が下がるということは、将来的には世の中の活力が失われるということにもつながるのではないかという危惧があります。

クラウドファンディングに失敗したら研究は?

――ブラックホールの「回転」も、2019年の写真みたいな話題になる?

ブラックホールを理解する上では非常に重要だと思っています。

今まで見たこともないブラックホールの影が見えたことは、非常にわかりやすかったので、一般的にも話題になりました。一方、ちょっと専門的になって恐縮ですが、次の最大の論争の種はブラックホールから出ているジェットが、どうやって出ているかなんです。

ブラックホールの回転やエネルギーが取り出せることが分かれば、多分もう一回ブラックホールでノーベル賞が取れるんじゃないかという話はしています。

うちの若手には、この研究でノーベル賞に絡むことを目指せと言っています。

――クラウドファンディングがうまくいかなかったら今の研究はどうなる?

もちろん、クラウドファンディングがうまくいかなくても、この研究が完全にストップしてしまうことはありません。

ただ、今は新たな若手のポジションがない状態なので、継続性の観点から何らかの形で手当てしないと、長期的にはこのプロジェクトは危ないということになってしまいます。

――クラウドファンディングを始めた反応は?

反響は非常に大きく、ちょっとびっくりしてます。

うれしい悲鳴と言えばいいですかね。最初からこんなに集まるとは思ってなくて、かなり快調な滑り出しということになるんじゃないですかね。

――今後もクラウドファンディングをやることはある?

はい、今回たくさんの方が応援していただけることが分かりましたので、これからは時々いろんな支援を仰ぐこともあるかと思います。

水沢VLBI観測所のクラウドファンディングは、今まで集まった寄付金や残り日数から、目標は十分達成可能に思えた。

2020年のノーベル物理学賞では、ブラックホールの研究で功績をあげた欧米の学者3人が受賞している。日本でも基礎科学の研究への支援をクラファンで募るという新たな形で、研究や後進の育成が進むことを期待したい。