室外機の“備え”は置台や転倒防止金具

――室外機の台風対策にはどんなものがある?

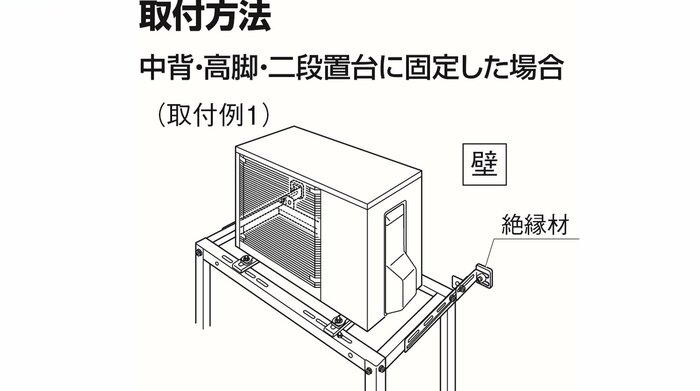

基本は風雨並びに直射日光を避けられる場所への設置をおすすめしています。室外機の底面まで水位が達していない場合であれば運転可能なことが多いので、浸水・水没の予防策としては、設置場所を高くできる「高脚置台」の使用をおすすめします。

強風の予防に関しては、室外機の置台をコンクリート製などの自重があるものにすること。加えて、室外機が動かないよう「転倒防止金具」などで補強することをおすすめします。

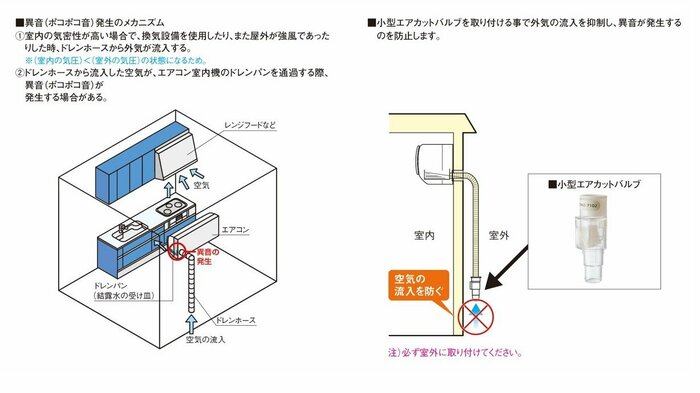

ドレンホースが地面を這っているような場合は「エアカットバルブ」を取り付けると、ホースからの外気の浸入を抑制し、ドレン水(冷房・除湿運転時に室内機で発生する結露水)の導通が確保でき、異常音(ポコポコ音)の発生も抑えることができます。但しバルブ先端などがごみなどでふさがれると目詰まりしますので、室内機水漏れの原因とならないよう取り除いてください。

――室外機の異変が分かるサインなどはある?

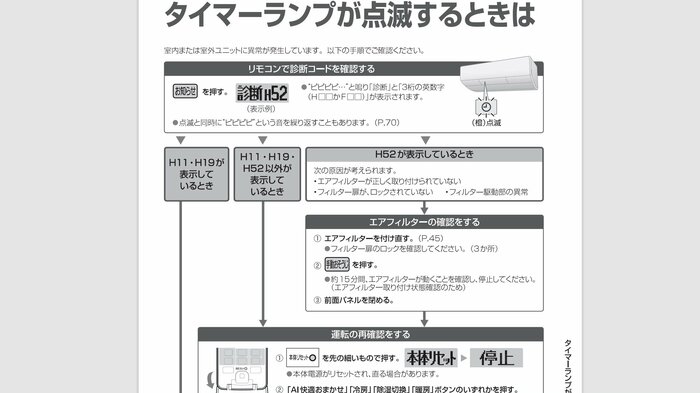

室内機と室外機はお互いの運転情報をやり取りして制御をしています。室外機に浸水・水没や強風で異常が発生した場合は、室内機でもタイマーランプが点滅したり、不具合内容を「エラーコード」(アルファベットと数字。室内機やリモコンに表示される)でお伝えします。

エラーコードと不具合内容は購入時の取扱説明書にも記載されていますので、販売店などへの相談の際は、表示されたコードを伝えることでより適切な処置を行えます。

重大なエラーは運転を停止しますので、個人でも「エアコンをつけていたのに暑い」などと感じた場合、エラーコードが出ていないか確認してみてください。強風で室外機がずれた場合、運転時に「ガタガタ」という大きな音が聞こえることもあります。

――最後に、台風シーズンはどのように気を付けてほしい?

台風はエアコンにも異常を引き起こすことがありますが、室外機の浸水の程度を個人が計測するのは難しくもあります。トラブルは再運転したときに発生することも多いので、浸水の可能性があるときは個人で判断をせず、室内機の電源プラグを抜いた上で販売店や専門業者にご相談いただければと思います。

室外機は屋外にあるため、普段は存在を忘れがち。それでも、エアコンの動作には欠かせないものだという。台風がよく通る地域では、室外機の置台などを工夫したり、運転前に浸水や水没した可能性はないかの確認をすると備えになるかもしれない。