自然災害の多い日本。【知っておきたい!気象・防災のキホン】と題して、災害などから身を守る方法を、シリーズでお伝えしていく。1回目は、日本でもたびたび死亡事故が発生している雷。1年を通して発生する自然現象だが、特に多いのは夏。危険な雷から「身を守るキホン」とは。

落雷は夏にピーク

そもそも雷とは、雲と地上の間で発生する放電現象。

全国の月別落雷数を見ると、夏の時期が最も多く、特に8月が最多となっている。

日本全国の雷観測を独自に行っている民間の気象会社「フランクリン・ジャパン」の気象予報士、重田絵里奈さんによると、宮城県の落雷件数の10年平均は5500回。少ない年で2000回。多い年で1万回を超える。年によってばらつきあり、発生場所も主に山間部だが、平野部でも起きるし、満遍なく起きているという。

雷から身を守るためのキホン「生死にかかわる威力」

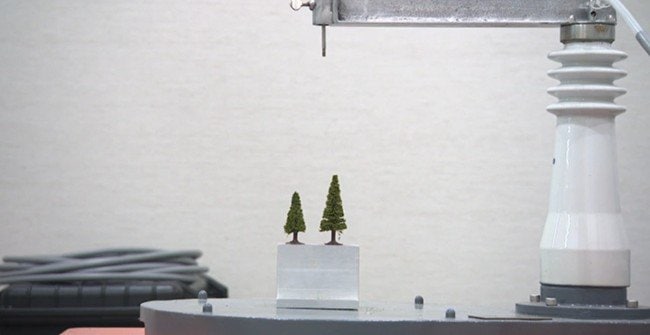

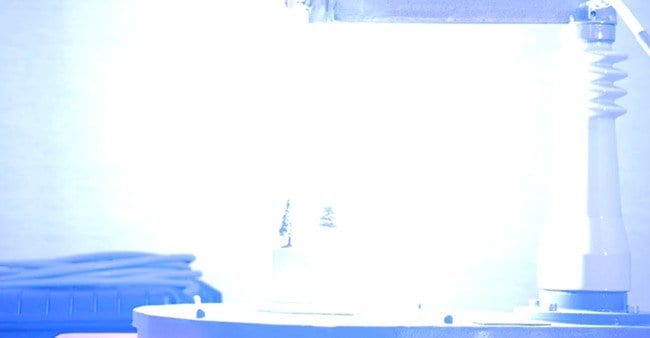

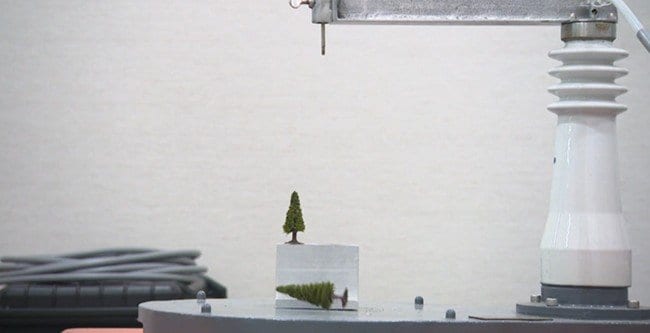

東北学院大学工学部には、雷を再現する装置がある。20万ボルトの電圧を発生させて、落雷の状況を疑似的に再現することができる。

実験の様子を見せてもらうと、一瞬のうちに稲光が走り、衝撃音とともに木の模型が吹き飛んだ。

20万ボルトでも威力を感じるが…

小澤哲也教授:

実際の雷は1億ボルト以上と言われている。電流も雷は100万倍くらいで、これとは比べものにならない。

さらに、雷が落ちた周辺の温度は瞬間的に1万度以上にも上がるという。人に向かって落雷したら生死に関わる威力だ。

雷から身を守るためのキホン「危険な場所」

こんな実験がある。金属製の物を身に着けた人形と、身に着けていない人形が並んでいるところに、疑似的に落雷を発生させる。どちらに落ちるかというと…

どちらの人形にも雷は落ちた。実は、雷の落ちやすさは、金属の有無に関係がない。

雷が落ちやすいのは、山頂や鉄塔などといった、周囲よりも「高いもの」。

また、ゴルフ場やグラウンド、砂浜などといった「開けた場所」では、人が最も高いものになってしまうため、直撃の危険がある。

こわいのは「直撃」だけではない。実験映像を見ると、木に落雷した直後、すぐ人形に飛び移っているのが見て取れる。落雷した場所から、電気が、別の物や人に飛び移ることを「側撃」と言う。人は木よりも電気が流れやすいため、木のそばにいれば「側撃」が起こりやすい。

過去には、雷雨の際に木の下で雨宿りをして、雷の「側撃」に遭い人が亡くなる事故も起きている。

雷から身を守るためのキホン「安全な場所」

雷から身を守るために最も安全な場所は、頑丈な建物の中や、車やバス、電車などの乗り物の中。

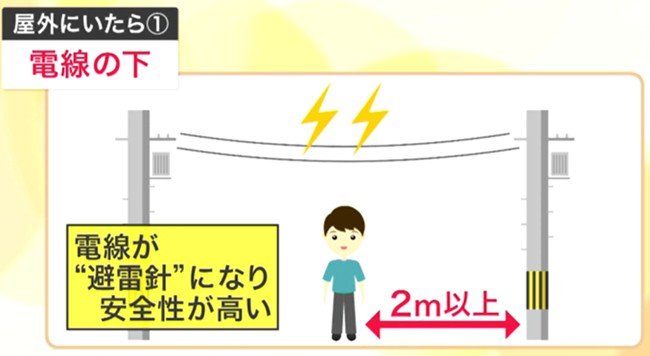

その一方で、どうしても屋内に避難できないという場合は、電線の下が比較的安全と言われている。

電線は雷をひきつける「避雷針」に近い役割をするため、人への直撃をまぬかれて屋外では安全性が高いと言えるのだ。

周りに何もない場合最終手段として覚えておきたいポーズがある。雷しゃがみというポーズだ。

まず耳を抑えた状態で姿勢を低くする。この時、両足をそろえた状態でつま先立ちをする。

こうすることで雷の直撃を回避し、近くに落雷した場合でも人体への影響を最小限に抑えられると言われている。

雷から身を守るためのキホン「雷ナウキャスト」

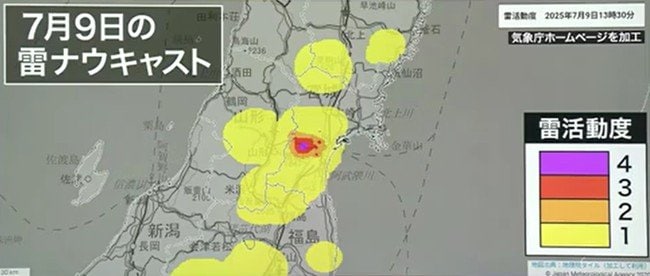

「雷ナウキャスト」は、気象庁のホームページから見ることのできる、雷の発生可能性に関する情報。活動度1~4まで段階ごとに色分けされていて、雷の激しさや発生する可能性を1時間先まで見ることができる。

2025年7月9日の雷ナウキャストを見ると、宮城県は広い範囲で色がついている。実際にこの日は落雷が多く発生していた。

こうした機能は便利だが、必要な際にすぐに役立てることができるように、普段から何度か触って慣れておくことが大切だ。

雷から身を守る4つの「キホン」

・雷は1億ボルト 生死に関わる威力

・金属は関係なし。木のそばで雨宿りは危険

・電線の下は比較的安全 最終手段は雷しゃがみ

・雷ナウキャストで危険を回避

4つのキホンを覚えて、夏にピークを迎える雷から身を守る行動を。

仙台放送