”大藤移植”させた日本人初の女性樹木医

栃木県足利市にある、あしかがフラワーパーク。ここには広さ600畳にもおよぶ大藤が存在し、毎年多くの人々の心を癒している。

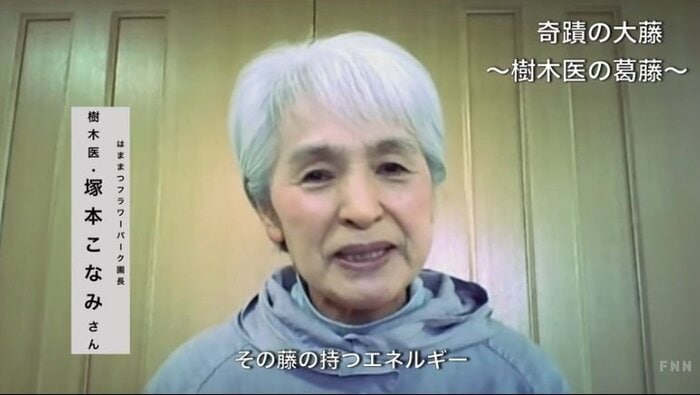

「この木に出会って何年経ちましたかねえ」と樹木医の塚本こなみさん(71歳)は懐かしむように語り始めた。

塚本さんは現在、静岡県のはままつフラワーパークの園長を務めている。日本人初の女性樹木医で、あしかがフラワーパークに大藤を移植させた第一人者である。

弱った樹木の状態を葉や幹から判断し、治療を施すのが樹木医の仕事である。

塚本さんに樹木医の仕事の面白さを聞いたところ、人間の医者は外科や歯医者といった分野ごとに分かれているが、樹木医は一人ですべてを担わなければならない。

一人ですべての箇所を担当するのは難しく、樹木の命を一人預かっていると言う意味で責任も重い。幅広い樹木の知識が必要となるが、その分、達成感がとても大きい仕事なのだという。

大藤は約27 年前に都市開発の為、栃木県足利市朝倉町にあった早川農園から約20キロ離れた、足利市迫町のあしかがフラワーパークに移植されてきた。

当時、女性樹木医としてすでに注目を集めていた塚本さんに早川農園から移植の依頼があった。

塚本さんは最初、自宅(静岡県)から遠かったことを理由に依頼を断ったが、「一回見て欲しい」と懇願されたため、見に行くことにした。

初めて大藤と出会ったその場で「あぁ、この藤は動く」と直感し、「わかりました!やりましょう!」と即答したという。

大藤の持つエネルギーと生命力を強く感じ、こんなにエネルギーに満ち溢れた藤ならば、やり方次第で必ず動くと確信したからだ。

困難を極めた移植 閃いたアイディア

そこから塚本さんの大仕事が始まる。

大藤の移植は困難を極めた。

塚本さん自身当時、藤に一度も触れたことがなかった。

藤について少しずつ勉強をし、まずは藤を知ることから始めた。

塚本さんが大藤の移植で特に悩んだのが、幹を傷つけずにどうやって運ぶかということだった。

幹を釣り上げる時に地面から近いところの幹に傷をつけてしまうと、幹そのものが腐ってしまうことが判明した。

これまでに数多くの樹木の移植に携わってきた塚本さんでさえも、頭を抱えるほど困難な作業であった。

幹を保護するアイデアは、ある意外な事がきっかけで思い付いたという。それは知り合いとの会話の中でたまたま、交通事故の時にギプスをつけたという話になった。

「これだ!」塚本さんは、人間と同様に木の幹に石膏でギプスをつけることで安全に運べるのではないかと閃いたのだ。

こうして移植は成功し、現在に至る。大藤の生命力溢れる姿は今も健在だ。

「大藤からたくさんの学びを頂きました」と、移植の仕事を機に、塚本さんは大藤をまるで“先生”のように接しているという。塚本さんにとって大藤の移植経験は人生のターニングポイントにもなったのだという。

受け継がれる意志

「私にいろいろと樹木について教える立場になっていただいて嬉しいわ、よくがんばってくださいました。ありがとう」と塚本さんが感謝の意を表したのは、現在の大藤を担当する村岡伸朗さん(43歳)だ。

村岡さんは、あしかがフラワーパークに入社し、塚本さんの指導を受け、大藤の担当者となった。

村岡さんは入社当時、植物については全くの素人で、最初は水やりから始めた。

村岡さんの頑張りと大藤に向き合う真摯な姿勢が、塚本さんにこう言わせたのだろう。

村岡さんには、もう一人師匠がいた。高橋春次さん(96歳)である。

高橋さんは、早川農園時代から大藤の手入れを行っており、あしかがフラワーパークに移植されてからも藤の世話をしてきた大ベテランである。

高橋さんからは「“木の声”が聞こえるようにならないと一人前じゃない」と言われたそうだ。

高橋さんは現在96歳。2020年まで村岡さんと共に藤の手入れを行ってきたが、新型コロナウィルスの影響で、現在はあしかがフラワーパークへの出勤を控えている。

大藤の知識は塚本さんから、実務的な手入れについては高橋さんから、村岡さんは二人の師から学ぶことが出来たと語る。塚本さんと高橋さんの思いは、村岡さんにしっかり受け継がれている。

2020年春、あしかがフラワーパークは新型コロナウイルスの影響により、一時休園となった。そのため、満開の大藤を人々に見せることが叶わなかった。

村岡さんは、春を迎えた感じがしなかったと残念そうに語る。

村岡さんにとってお客さんの声は一年の頑張りにつながる。毎年大藤を見に来るリピーターも少なくなく、そんなお客さんから「見ることが出来て良かった」という感想をもらうのが、一番嬉しかったという。

村岡さんは、今年の大藤をコロナの影響で見に来られなかった人たちのために来年はもっと綺麗に咲かせよう、ということを目標に掲げた。

村岡さんの大藤に対する熱い思いは、2人の師匠から受け継がれているのだ。

“マイツリー”をもつ

塚本さんから“マイツリー”の重要性について聞いた。

“マイツリー”とは、自分のお気に入りの木を一本決めて、それと毎日接することだという。

観葉植物を買ってもいいし、公園に咲いている花や木でもいい、何か自分が惹かれる木をまず探すことから始めることが大事だという。そしてその木に対して毎日挨拶をしたり、水をやったりすることでその木に愛着が湧き、徐々にその木と意思疎通が可能になるのだそうだ。

自分の木と接することで不安や、閉塞感から脱却ができるのだと塚本さんは教えてくれた。

塚本さん自身にも“マイツリー”がある。静岡にある樹齢1300年の大杉。その樹から生きる力をもらっているのだという。

藤の花ことばは「優しさ」や「歓迎」。その言葉通り今まで多くの人の心を優しく癒してきたのだろう。

コロナ禍で、マイツリーは人々の不安や孤独感を取り除いてくれる「お守り」となった。

また多くの人にとって足利の「奇蹟の大藤」はそれぞれの“マイツリー”なのかもしれない。

コロナ禍で思うこと

新型コロナウィルスが蔓延している今の世の中について「大藤は何を思っているのだろうか」と、少々突拍子もない質問だが、塚本さんに聞いてみた。

「人間はいろいろな悩みや苦しみを抱えているが、どんな状況でも悠々と生き続ける植物に対して、人間はもっと謙虚な気持ちや共に生きていくための努力をする必要がある。人間が驕る生活をこれ以上進めてはいけない」と語ってくれた。

自然に対する恐れを人間は普段からもっと持つべきであると大藤は我々に語りかけてきていると塚本さんは答えてくれた。

「このまま何十年、何百年とこの藤は生き続けます」塚本さんの言葉が印象的だった。

コロナ禍で世界が大変な状況のいま、そしていつの日か世界が平穏に戻ってからも、奇跡の大藤は、我々をずっと見守っていってくれるに違いない。

取材後記1 大藤に対する「愛」を実感

今回私は初めて企画の立案から携わった。

あしかがフラワーパークには昨年の冬、イルミネーションの取材で訪れたことはあったが、その際は先輩カメラマンが企画から立案されたものをお手伝いという形で参加しただけであった。撮影内容を考えたりするのは初めての試みであり大変勉強になった。

インタビューは実際に聞いてみると予想していた答えとは大きく答えが違った時、どう話を膨らませ相手との言葉のキャッチボールを繋げるかが一番苦戦を強いられたところである。相手の懐に飛び込み情報を聞き出す技術がまだまだ自分は未熟であると痛感させられ、次回の企画取材への課題としたい。取材自体順調に進んだもののインタビュー取材を終わった後に「あれも聞けば良かった」と後悔が湧き出て来たので反省である。普段の取材でも今回の企画で身につけたこと、考えたことなどを生かしたいと思う。

取材終了後、塚本さんが「綺麗に咲いたね」と語りかけるように大藤に接している姿に思いがぐっと込み上げてきた。大藤の移植に実際に携わった訳でもないのに塚本さんの大藤に対する「愛」が伝わってきて感動したのである。この感動した気持ちをいつまでも忘れないようにしたい。

企画・音声・編集 小嶋拓実

取材後記2 幹の迫力に圧倒される

今年の2月からカメラマンになり、先輩カメラマンから大藤を撮りに行かないかと言われ、「はい」と即答したことを後悔した。

取材に行くまでの期間、これまで先輩カメラマンたちが撮影してきた美しい藤の映像にプレッシャーを感じ、大藤の前に立つのが怖かった。

今の自分に何が撮れるだろうか。

もし27年前、都市開発を理由に人の手によって伐採されていたら、今こうして存在していなかった大藤。

大藤がここに存在するのは、この藤と共に生きたいと願う人の想いがあったからだ。塚本さんをはじめ多くの人の手によって移植され、新たな地で力強く根を張った生命力、力強さを表現したい。

藤について考えた時、一番大切なものを感じたのが幹だった。花の可憐さを支える、太く逞しい幹を撮影したい。傷付かないように大切に守られ運ばれた幹が藤の命の美しさを象徴するものだと思ったからだ。

取材当日、大藤を目の前にした時、その大きさと全てを包み込むような穏やかな空気感に言葉が出なかった。

頭上に広がる薄紫の藤の花、土をがっしりと掴む根、どっしりと構える幹。そのどれもが美しく、生命力の強さを感じた。

撮影が始まり、特別に幹の近くで撮影させていただいた時、間近で見た幹の迫力に圧倒された。

太い血管が幾重にも重なり、空に向かって伸びて行く。

「これが、藤の心臓なんだ」

限られた時間のなかで、緊張しながら撮影をしていた。

樹齢160年の大先輩を前に右往左往しながら、ファインダーを覗き続ける。気付けば頭上にあった太陽は傾いて辺りは薄暗くなっていた。

今回、大藤を取材して、自分の力不足と未熟さを痛感した。

もっとこの大藤を表現できたんじゃないか。まだまだ伝えきれていないなと撮影した映像を見て感じた。

反省を糧にして、大藤のように成長していきたいと思う。

樹木は一度根付けばその場所で生き続ける。大藤にとって移植は、初めての大冒険だっただろう。

移植から27年、この地で生き続ける大藤は、160年の間にどれだけの人と出会ったのだろう。どんな思い出がこの藤と共に心に刻まれているのだろう。

撮影をしている時、家族や友人、大切な人と共に大藤を見つめる人たちの穏やかな表情を見て、塚本さんの言葉を思い出した。

「花は美しいので、今は藤の優しさに包まれて欲しい」

春の穏やかな陽のなかで、藤の花は静かに風に揺れていた。

撮影中継取材部・撮影・企画・編集 永岡清香