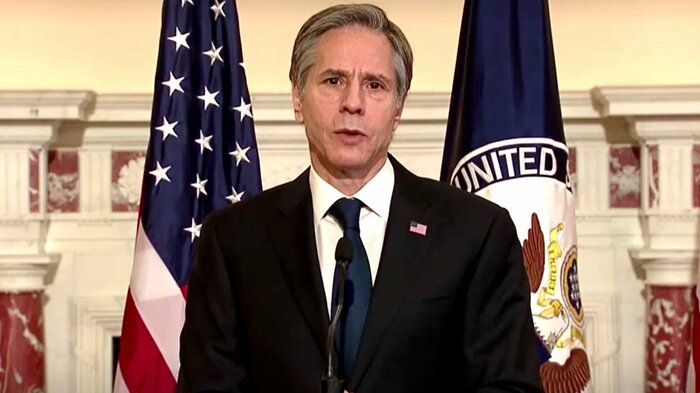

家族について語ったブリンケン国務長官

米国のアンソニー・ブリンケン国務長官は、指名承認のための上院の聴聞会で、自分の家族について時間をかけて述べはじめた。

「私の祖父モーリス・ブリンケンは、ロシア革命を逃れて米国に亡命しました。私の母ベラ・ブリンケンはハンガリーの共産主義政権を逃れて米国に亡命しました。そして亡き継父のサム・パイサーは、ホロコーストの惨劇に耐えた後米国へ亡命しました。

サムはポーランドのビヤリストック収容所に収容され、4年間の内に家族全員が殺害されただけでなく就学児童900人の中で唯一人の生き残りでした。

彼は終戦間際に、収容者がババリアの森で殺されるために行進させられていた時に逃げ出し隠れていると、やがて戦車の轟音を聞きました。その戦車には(ナチスの)鉤十字ではなく(米軍の)白い五芒星のマークがついていました。

彼は戦車に駆け寄ると、その天蓋が開きアフリカ系アメリカ兵が彼を見下ろしました。彼はそこに跪き、彼の母親が教えてくれた英語の三つの言葉を口にしました。God Bless America(米国に神の恵みを)と。すると米兵は彼を戦車に引き上げてくれました。そして米国へ、自由へ道が開けたのです」

上院は賛成78対反対22の大差でブリンケン氏の国務長官就任を承認したが、それを受けて仏のテレビ「フランス24」のニュースサイトはこう評した。

「ホロコーストを生き残った義父を持つブリンケンは、人道主義に基づく武力介入支持者だ」

事実、ブリンケン氏はオバマ政権時代に、いわゆる「アラブの春」に触発されたリビア内戦への軍事介入や、シリア反政府勢力への武器提供などを人道支援という名目で積極的に推進したことで知られる。

非難合戦となった米中外交トップ会談

そのブリンケン長官のことなので案の定というべきか、先にアラスカ州アンカレッジで開かれた中国の外交首脳との会談の冒頭でこう言い放った。

「新疆ウイグル自治区、香港、台湾、米国へのサイバー攻撃、同盟国への経済的な強制行為に関する我々の深い懸念についても提議する」

本来なら、順調な話し合いを演出する冒頭の写真撮影の場で、いきなりブリンケン長官が挑発的な態度で望んだことに中国側も驚いたようだが、楊潔篪政治局員がすかさず反論した。

「米国が自国流の民主主義を他国に押し付けるのはやめることが重要だ。実際、米国民の多くは民主主義への信頼を失っている」

人道問題へのこだわりに懸念も

こうしてバイデン政権初の中国との直接対話は、世界のマスコミが注視する中で双方の非難合戦のようなことになった。中国への反感が高まっている米国では「よく言った」との評価が支配的だが、外交のプロの中にはブリンケン長官の人道問題へのこだわりを懸念する声も上がりはじめている。

「米国の外交官による、かつてない最も無能な振る舞いだった」

トランプ政権で国家安全保障会議の主席補佐官をしたフレデリック・フライツ氏は、保守系のニュースサイト『ジャスト・ザ・ニュース』にこう語った。

「協議が始まる前に、中国人たちの面子を潰すようなことを持ち出したのはアマチュアのやり方としか思えない。ドナルド・トランプは、敵対国の首脳をどう扱えば良いかよく知っていた。それなのにこの連中は米国のマスコミに良いところを見せることしか考えていなかった」

フライツ氏はこう苦言を呈し、国務長官を交代すべきだとまで言った。

「人道主義に基づく武力介入」へ発展か

「無能な振る舞い」かどうかは別にしても、これで米中関係が後退してしまったのは事実だ。少なくとも、バイデン大統領と習近平国家主席の首脳会談は遠ざかったというのが大方の見方だ。

親族の体験に基づくブリンケン国務長官の人道問題の尊重は理解できるが、そのこだわりが不寛容につながると「人道主義に基づく武力介入」にも発展するかもしれないので不安だ。

【執筆:ジャーナリスト 木村太郎】

【表紙デザイン:さいとうひさし】