身近で接する人の自分の心を守る

Iさんのような人への対処法としては、「島田さんのように一番身近で接する人は、専門家などに確認しながら背景にある特性を理解し、一人で抱え込まないようにすること」が原則です。

その理由として、まず身近で関わる人の心を守ることが大事だからということと、これは組織として対応すべき課題だからということもあります。本来であれば、上司と島田さんで連携しながらIさんに対応していくべきなのです。

しかし、上司がその必要性をわかってくれないような場合は、先輩や同僚に相談し、一緒に上司に伝えてもらうようにするとよいでしょう。それも難しい場合は、産業医や人事部などに相談し、上司を交えて話すことも考えられます。

本件の場合は、上司が島田さんの状況(心の状態も含めて)を把握できていなかった印象でした。それで、対策として、まずは上司に島田さんご自身がストレスを感じていることを、真剣に説明する機会を設けることをアドバイスしました。

以下は、上司や周囲の先輩・同僚との連携が取れたうえでの、Iさんへの対応ポイントです。

●デスク周りの資料整理や飲食物に関するルールを決めて全員で共有する(Iさんだけを注意するのではなく、全員でルール化する)。

●OJTを島田さん一人に任せず、複数人で対応する。たとえば、OJTを複数名で担当し、Iさんの仕事の段取りを一緒に組み立て、進捗状況は全員が把握できるようにする。

●Iさんに会議の開始前の時刻にアラームをセットさせたり、Iさんの周囲に声がけを頼んだりする。

このようにルールを明確にしたり、仕事の進捗状況を周りと共有したりすることは、Iさんの苦手なことや仕事の進め方を同僚に理解してもらう機会になり、適切な指導を受けられることにつながります。

上司が採るべき対処法は

続いて、上司として「採るべき対処法」です。

Iさんのケースでは、上司は、毎回会議に遅刻して、他のメンバーの話を最後まで聞かないIさんの言動を許容し続けています。このような上司に対して、島田さんをはじめとしたメンバーはストレスを感じています。

上司としての役割は、島田さんのIさんに対するフォローをきちんと労(ねぎら)ったうえで、なにかあれば自分がいつでも相談に乗ることを伝え、ルール違反に関しては毅然とした態度で注意することです。原因と対策を、Iさん、および彼女と関わるメンバーたちと共有することが必要です。

一方で、この上司のように、Iさんのアイディアを褒めるなど、優れた点を認めることはとても重要です。ADHDの特性を持っている人は、一般的には周囲から注意されることが多く、自己肯定感が低くなり、自責から二次的うつ病が発症することもあります。

本人も周りの人も、問題行動だけでなく良い面も見つめながら、一緒に課題を整理していくことが重要だといえるでしょう。このような環境では、ADHDの特性を逆に活かせる機会が増えていくことも多いのです。

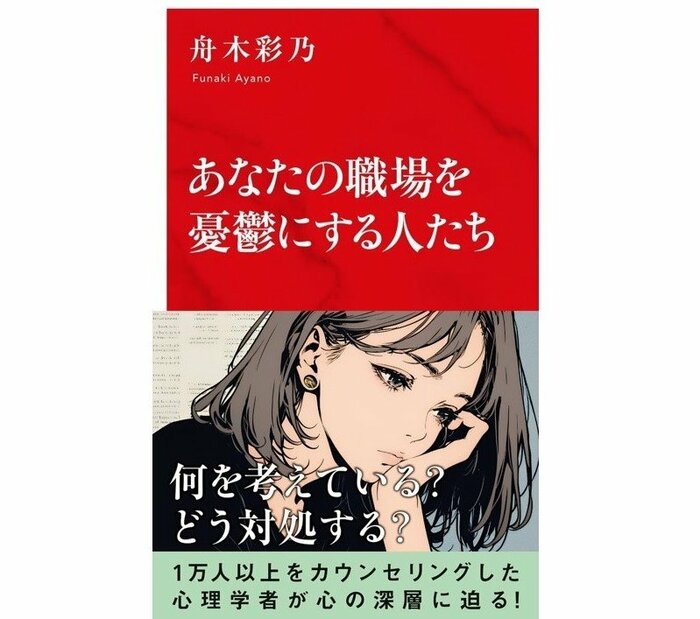

舟木彩乃

心理学者〈ヒューマン・ケア科学博士/筑波大学大学院博士課程修了)。国家資格として公認心理師、精神保健福祉士、第1種衛生管理者、キャリアコンサルタント技能士2級などを保有。著書に『あなたの職場を憂鬱にする人たち』(集英社インターナショナル)や『発達障害グレーゾーンの部下たち』(SB新書)他。