温暖化でゲリラ豪雨頻発…全国に潜む地下のリスク

同様の環境は地方都市にもあるという。

帝京平成大学人文社会学部・小森次郎教授

東京だけではなく、地方都市でも国内はよく見られる。(東京は)神田川、目黒川など大きな川以外は暗渠化されている場所が非常に多いです。

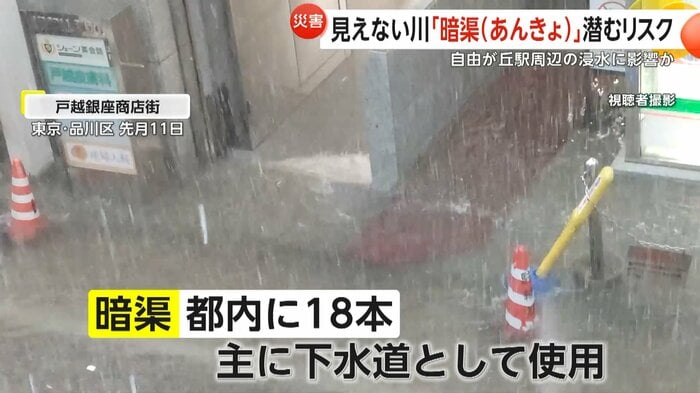

同じ9月11日のゲリラ雷雨で氾濫した品川区の立会川も、上流部が暗渠だという。

東京都によると都内の暗渠は18本あり、主に下水道として使われているという。

気づかぬうちに水位が上がり、あふれる危険が潜む暗渠を知るヒントは緑道の石碑だ。

両側に住宅が広がる杉並区の緑道の地下には、桃園川という暗渠がある。

取材スタッフ:

橋の石碑がありますが、元々橋だったんですか?

帝京平成大学人文社会学部・小森次郎教授:

まさにそうですね。これ(地面に残っている跡)はおそらく元々の橋の跡だったのかもしれない。古い地図を見てもここには通りがあって、そこにこの幅くらいの川をまたいだ橋が地図にも書かれています。この間みたいに大雨が降って、下にある暗渠が流すことができる以上の水が流れるようになると、もう川がないのと同じような状況になりますので、この辺に降った雨は暗渠には流れ込まずにドンドン水かさを増すという、浸水が起きるということですね。

こうした石碑から、そこにかつて橋があったことや元々は川だったことを知ることができる。

帝京平成大学人文社会学部・小森次郎教授:

暗渠って結局、蓋を剥がせば川なので。暗渠ですから大雨の川に落ちることはないですけど、逆にそこから水があふれてくるとか、そういったリスクは常にある。日頃見えてないことで、知らない間にリスクのある場所にいること自体が危ない。日頃から家の周りや勤め先の周りを歩いて、地形を見ておくことかなと思います。

10月に入っても、日本列島周辺では海面水温が例年より高い状況が続いている。雨雲が予想より発達する可能性があるため、気象庁は引き続き注意が必要としている。

横浜国立大学・佐藤正樹教授:

海面水温は2025年非常に高かった。歴代1位ぐらいの時期もあった。水蒸気量も例年と比べて非常に多かった可能性はある。温暖化という時代に入ってしまったという認識が必要。暑いだけでなく、いったん雨が降ると大雨の被害が起こりやすい。

隠れた都市型水害のリスクを抑えるには暗渠を把握し、ハザードマップなどで浸水想定域を把握する事だ。また、自治体にも浸水対策の徹底が求められる。

(「イット!」10月21日放送より)