東京・目黒区で9月、猛烈な雨が降り、道路が濁流のようになるなど浸水被害が発生した。冠水の原因の一つは地下にある見えない川「暗渠(あんきょ)」。被害があった周辺にはかつて九品仏川が流れており、現在は下水道として利用されている。豪雨により水位が上昇し、処理しきれずあふれ出した可能性があるという。暗渠を把握し、隠れた都市型水害のリスクを抑える必要がある。

暗渠化された川の水があふれ出したことが原因か

9月11日、東京都内などでゲリラ豪雨が被害をもたらした。

目黒区ではわずか1時間に134ミリもの猛烈な雨が降ったほか、品川区では立会川が氾濫するなど、都内各地で浸水被害が相次いだ。

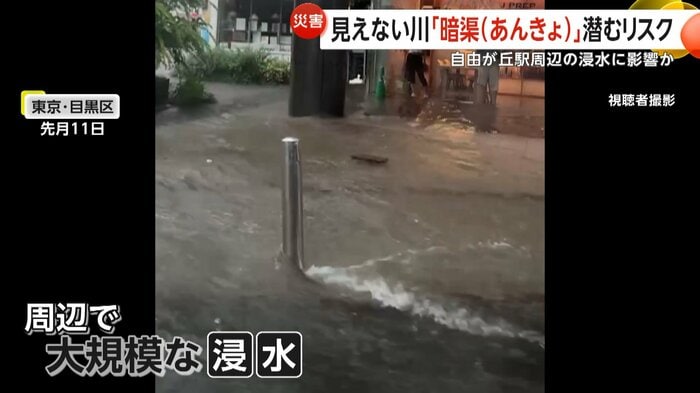

目黒区にある東急・自由が丘駅周辺の9月11日の映像では、大量の雨水が濁流となって流れている。マンホールからも吹き出し、人は水を避けて建物の入り口に立っている。バイクはなかなか前に進めない。

雨水が波打つ道路は、まるで川のようだ。周辺一帯は大規模な浸水被害に見舞われた。

取材班は、都市の地形と災害を研究している帝京平成大学の小森次郎教授と自由が丘駅周辺を検証した。小森教授が指摘したのは、地域特有の点だ。

帝京平成大学人文社会学部・小森次郎教授:

暗渠(あんきょ)という地形がずっと続いています。

注目したのは「暗渠」と呼ばれる地下にある見えない川の存在だった。

帝京平成大学人文社会学部・小森次郎教授:

元々は谷底ですから川が流れていた。九品仏川という名前のある川が、ずっとこの緑道に沿って流れていた。都市化を進める中で上にコンクリートを被したり、蓋を被したりした。

自由が丘駅近くの緑道は、元々、九品仏川が流れていたルートだ。

しかし1970年代に周辺の土地を有効活用するためコンクリートなどで蓋をし、現在は下水道として利用している。

9月のゲリラ豪雨では気づかないうちに暗渠内の水位が上がり、水があふれ出した可能性があるという。

取材スタッフ:

自由が丘駅近くの緑道には、川の流れは見えませんが「鶯谷橋」と書かれています。

自由が丘駅の西側にある九品仏浄真寺から続く緑道は、一見して川とはわからない。

帝京平成大学人文社会学部・小森次郎教授:

この仕切り弁があると(いうことは)このビルとビルの間からも細い下水管、更に細い下水管が何本も何本もここに入ってきてる。それがことごとく暗渠の中に入れずにふさがれるので、そこからも水が出てくる。

普段から緑道を利用している人は、地下に暗渠があることを知っているのか。

職場が近くの人:

(川が流れていることは)知らなかったです。あっという間に水が上がったのでびっくりしました。(Q.冠水して初めて川があったことを知った?)そうですね。

近所に約30年住む人:

(地元の人以外は)知らないと思います。見えないですからね。