格納庫に置かれた、銀色に輝く巨大な楕円形の機体―――。地震や台風といった大規模災害で携帯などが使えなくなる問題をめぐり、解決の切り札として注目されているのが、ソフトバンクが日本への導入を目指す「空飛ぶ基地局」、正式名称「成層圏通信プラットフォーム(HAPS)」だ。アメリカでの開発現場に、日本メディアとして初めて取材に入った。

銀色に輝く巨大な機体…

取材班が訪れたのは、アメリカ西部ニューメキシコ州のロズウェル市。

1947年にUFOが墜落したと長年信じられてきた「ロズウェル事件」の舞台となった、“宇宙人の町”だ。空港の一角にある、かまぼこ形の格納庫のドアには「撮影禁止」との標記が掲げられ、その中は「土足禁止」の空間だ。

中に入ると、SCEYE社が開発する銀色の巨大な機体が目に飛び込んできた。ソフトバンクが1500万ドル=約22億4000万円を投資する次世代の通信システムだ。

創業者でCEOのミッケル・ヴェスターガード・フランドセン氏は「これはHAPSと呼ぶ。飛行船のように見えるかもしれないが、新しいカテゴリーだ」と語り、飛行試験を控えた機体を自ら案内してくれた。

「宇宙との境界線」に浮かぶHAPSの手触りは…

HAPSの仕組みはこうだ。

機体はヘリウムガスで浮かび、高度20キロの成層圏で位置を変えずにとどまることができる。航空機や台風の雲よりも高く、人工衛星よりも低い「宇宙との境界線」に位置し、災害時でも安定した通信サービスを地上に届けられるのが特徴だ。

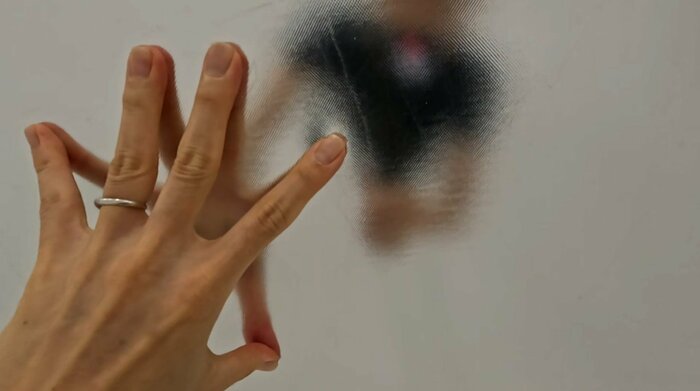

取材では、機体に触れることも許可された。全長65mの銀色の機体は「ソーセージ」と呼ばれる白いクッションの上にそっと乗っている。

本体は弾力があり、手で押すとしっかり跳ね返す、張りのある素材でできている。

さらにリフトで20m以上の高さから機体の上面を見ると、薄くて黒い太陽光パネルが複数確認できた。HAPSは、昼間は太陽の光で充電し、夜間は充電したバッテリーで飛行を続ける仕組みで、1年間の滞空を目標にしている。