停電でスマートフォンが使えず、家族の安否もわからない──。台風や地震などの大規模災害時に、被災地を覆う“つながらない恐怖”を解消するため、空から、海から、通信を支える基地局の開発が動き始めている。命を守るために通信を届けようとする人々の挑戦と、現場で見えた課題に迫った。

「情報難民」減らすために

地震や台風などの災害時に被災者の生命線となるのが、携帯電話などの通信網。しかし、多くの人が停電の長期化などが理由で、外部の情報から遮断されてしまう。

政府はこれを「情報難民」と定義づけて対策を進めている。

「情報難民」を1人でも減らすために、何ができるのか。

調べると、民間でも新たな取り組みが次々と検討されていることが明らかになった。被災時の“情報難民”を救うため、空から、そして海から、日本とアメリカで進む様々な取り組みに迫った。

台風直後「情報がない…」

10月9日、13日と立て続けに台風が直撃した伊豆諸島の八丈島。発災直後から通信状況が悪化し、多くの島民が情報から遮断された。

男性住民:

緊急通報のみですね。救急車とか。テレビも付かない、スマホも使えない。だから情報が伝聞と防災無線だけなんで、情報が錯綜しちゃって…。

女性住民:

携帯全然ダメですよね、みんなダメじゃないですか。情報がわからない。次の台風がどう来るのか分からないですよね。そこを心配してるんだけど。

多くの被災者が外部の情報から遮断される「情報難民」。2024年1月1日に発生した能登半島地震でも、同様の事態が起きていた。

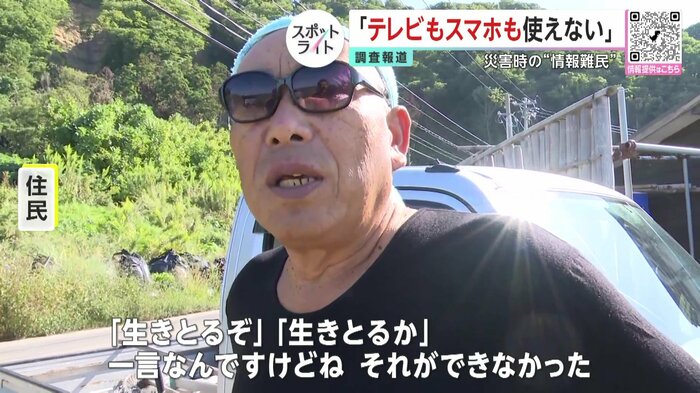

石川県珠洲市の住民:

「生きとるぞ」と、「生きとるか」と。その一言なんですけどね、それができなかった。

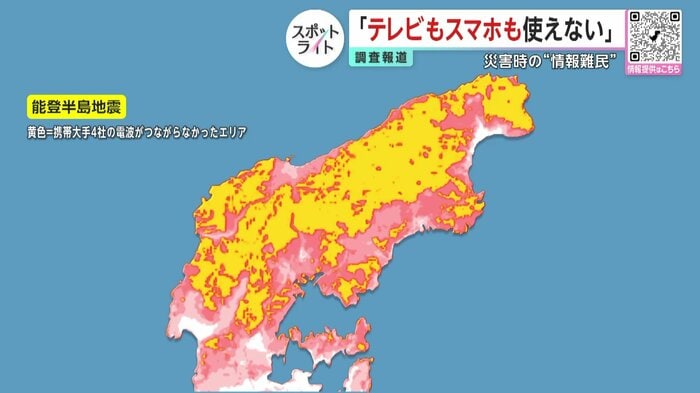

総務省がまとめた、発災2日から3日後の電波状況を調べると、携帯大手4社の支障が出たエリアなど、どの社の電波も通じなかった場所が広い地域に及んだと分かる。

私たちは、そうした地域のひとつ、輪島市門前町七浦地区を訪ねた。

当時、住民は海に面した公民館に避難したが、周辺では土砂崩れが発生。二次災害の危険にも晒されるなか、情報を得ることも、支援を要請することもできず孤立した。

停電や、通信ケーブルの切断により基地局が機能せず、電波が繋がらなかった期間は、1週間以上に及んだ。

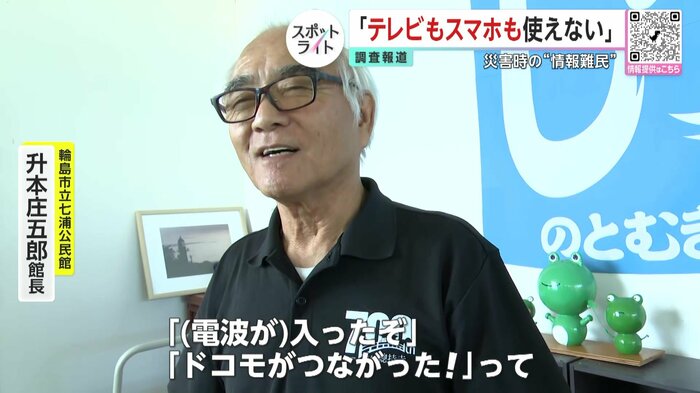

住民:

10日ごろですかね。「わあ!」っていう声が聞こえて。「(電波が)入ったぞ」と。「ドコモが繋がった!」って。

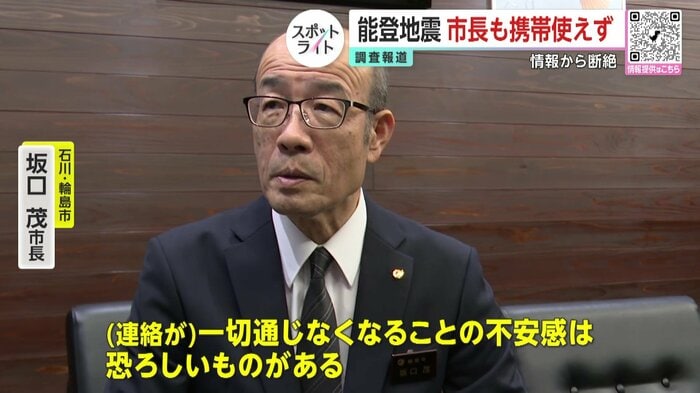

輪島市では、災害対応にあたる市長でさえも、携帯電話が使えない状態だった。

輪島市・坂口茂市長:

私は孤立して、その間ずっと携帯も使えなかった。

自宅近くの支所で陣頭指揮を執りましたが、頼みは1つだけ残っていた固定電話のアナログ回線だった。

輪島市・坂口茂市長:

アナログの回線が1本だけ残っているということを職員が気がつきまして、そのアナログの回線に固定電話を結び、とりあえず連絡を取った。一切通じなくなることの不安感は恐ろしいものがあるなと思った。