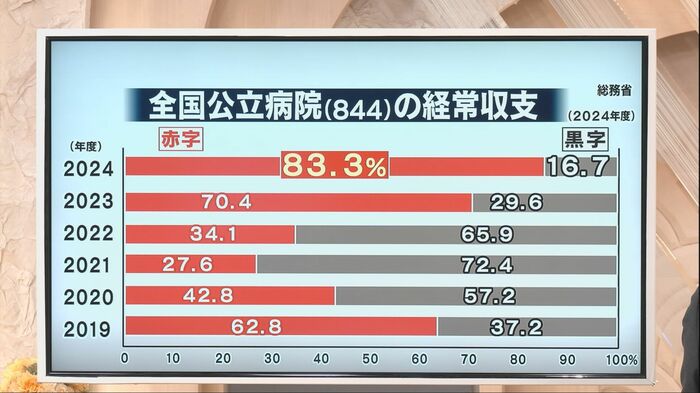

今、全国の公立病院が深刻な経営難に直面している。総務省の分析によると、去年の決算では全国の公立病院の8割以上が経常収支で赤字。その総額は3952億円に達し、前の年の約2倍にまで膨れ上がった。赤字の病院の割合と赤字額はいずれも過去最大となっている。

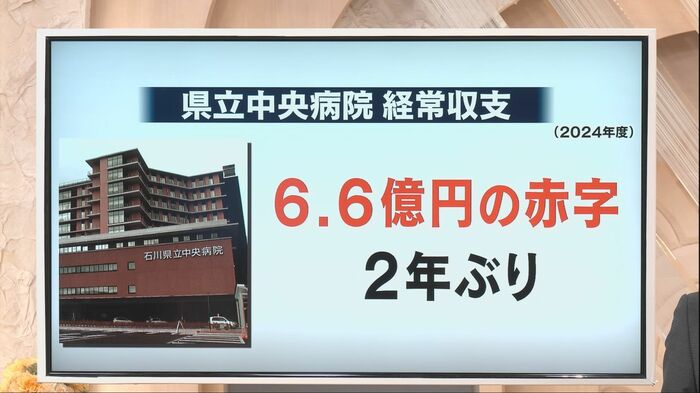

県内の状況も例外ではない。石川県立中央病院は2年ぶりに赤字に転落し、6億円を超える経常赤字となった。また、県内の市町が運営する15の公立病院も8割が赤字となり、その額は一昨年から去年にかけて34億円も増加している。

県の担当者は「急に良くなるということはない。まだまだ厳しい状況は続いていくだろう」と厳しい見通しを示している。

能登半島地震が直撃した町立富来病院

この厳しい状況の中、能登半島の中央に位置する志賀町(人口約1万7000人)にある町立富来病院は、さらに厳しい試練に直面している。入院設備や救急対応を備えた地域唯一の総合病院である同院だが、去年の決算では大幅な赤字を計上した。

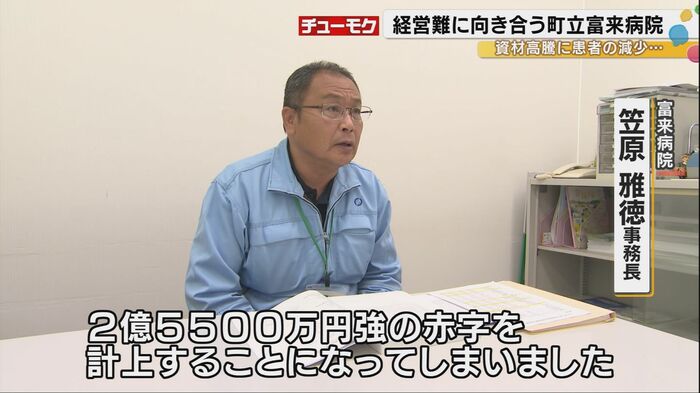

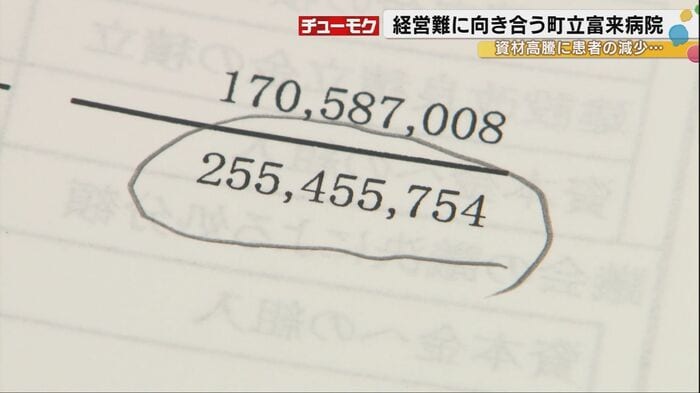

「経常損失ということで2億5500万円強の赤字を計上することになってしまいました」と笠原雅徳事務長は語る。「今現状のこの状況下が、過去私の知る限りでは一番経営が厳しい状況である」と現状を分析する。

一昨年はわずか700万円だった赤字が2億5000万円あまりにまで膨らんだ背景には、2024年1月に発生した能登半島地震がある。

「令和6年の能登半島地震の影響もありまして、入院病棟が被害を受けた。壊滅的な状況下であったということもございまして、入院収益の減少が令和6年度の赤字に大きな影響をおよぼした」と笠原事務長は説明する。

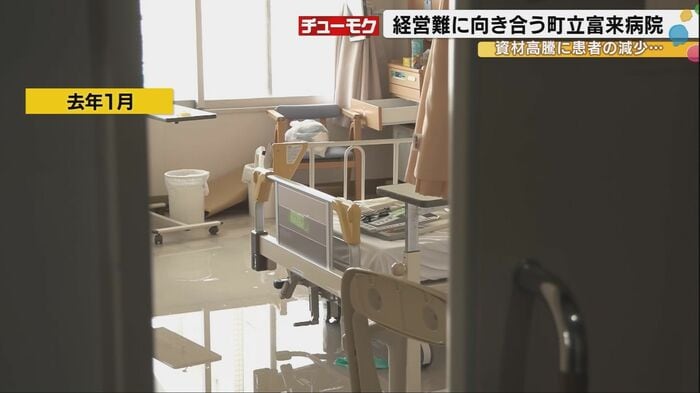

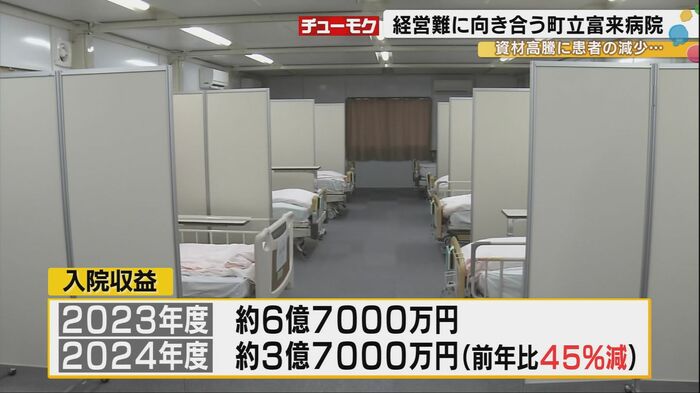

地震直後、病院は患者を他の医療機関に移送せざるを得なくなり、入院患者は一時ゼロとなった。その後、プレハブの病棟設置などで徐々にベッド数を増やしていったものの、去年1年間は震災前の半分のベッド数しか確保できなかった。

この結果、去年の「入院収益」は前年比45%減の約3億7000万円にまで落ち込んだ。しかし、富来病院の経営悪化の原因は、震災の影響だけではない。

医療資材の高騰が病院経営を圧迫

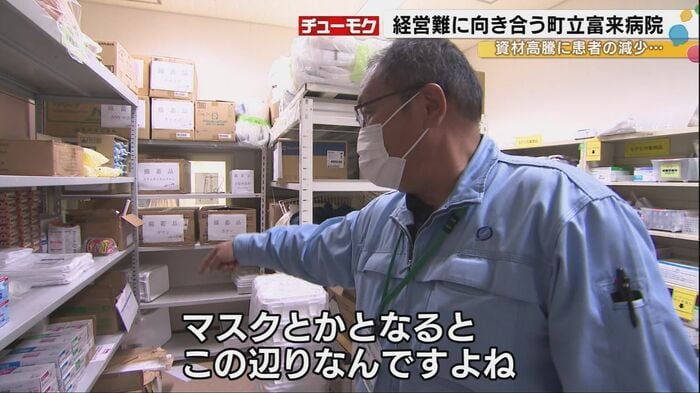

笠原事務長が案内してくれたのは、医療用資材が置かれた「供給センター」と呼ばれる倉庫だ。

「マスクとかとなるとこの辺りなんですよね」と指さす倉庫には、外来診療などで使われる様々な医療資材が整然と並べられていた。「診療材料費に関しては年々、物価の高騰で値上がりしている」と笠原事務長は説明する。

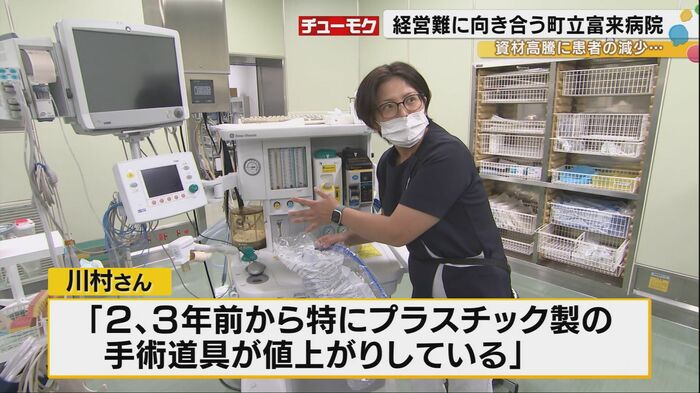

手術室を案内してくれた看護師の川村悠子さんは、「手術室においては、ほとんど感染の観点からディスポ製品を使っているので、プラスチックのものとかは、ほぼほぼ高騰しています」と話す。

「例えばこういう一人もしくは1回ずつ使い捨てにするようなディスポの製品。麻酔の回路、それに付随するこういうフィルター類とか」と川村さんが指差す医療機器は、この2、3年で特にプラスチック製品の値上がりが顕著だという。

背景には、円安に加え、中東やウクライナの紛争による原油価格の高止まりがある。プラスチック製品の原料となる原油の高騰が、医療資材の価格上昇に直結しているのだ。

「手袋とかも微々たるものですけど、一人の一つの手術で5~6人のスタッフが何度となく交換するので」と川村さん。「手術を1件するとなったら揃えなきゃいけないものってすごく多いので。それが例えば1個のもので10円上がるってなったとしても、すごく影響があることなのかなって感じます」

ここで大きな問題となるのは、病院の収入源である診療報酬が柔軟に対応できない点だ。「手袋を何枚使おうが、シーツを何枚使おうが」診療報酬は病名や手術の方法であらかじめ決められており、病院側が自由に設定できるものではない。診療報酬の見直しは2年に1度しか行われず、この間に物価が上昇し続ければ、病院経営は自ずと圧迫されていく。

さらに、光熱費の上昇も病院を苦しめている。24時間体制で患者をケアしなければならない医療機関では、大幅な節電も難しいのが実情だ。

地域特性に合わせた病床再編の取り組み

こうした厳しい状況の中、富来病院が経営改善に向けて取り組んでいるのが、地域の特性に合わせた病床の再編だ。

笠原事務長が案内してくれたのは「介護医療院『夕なぎ』」。「稼働率は90パーセント以上あります」と言う。介護医療院は、介護が必要な高齢者の長期療養や生活のための施設だ。

富来病院は地域の高齢化に合わせ、6年前に病床の一部を介護医療院に転換。現在94床あるベッドのうち、3分の1にあたる34床が介護医療院となっている。

介護医療院は常にベッドが埋まっていて入所待ちの人も多く、経営の安定に寄与している。

もう一つの取り組みが「地域包括ケア病床」の増床だ。

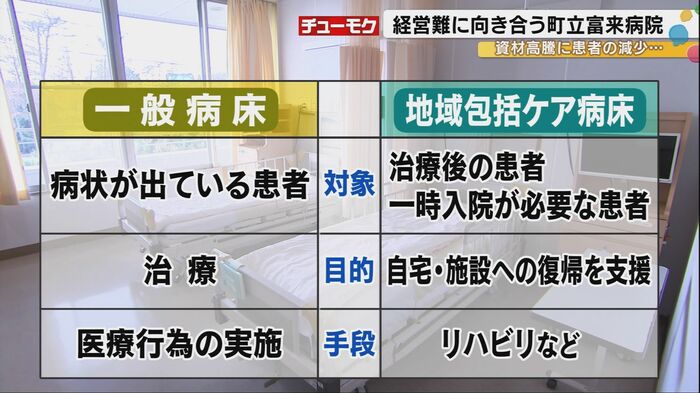

一般病床は「病状が出ている患者に治療を行うこと」が目的だが、地域包括ケア病床は「治療を終えたばかりの患者や一時的に入院が必要になった患者」を対象とし、リハビリなどを通じて自宅や施設への復帰を支援する役割を担っている。

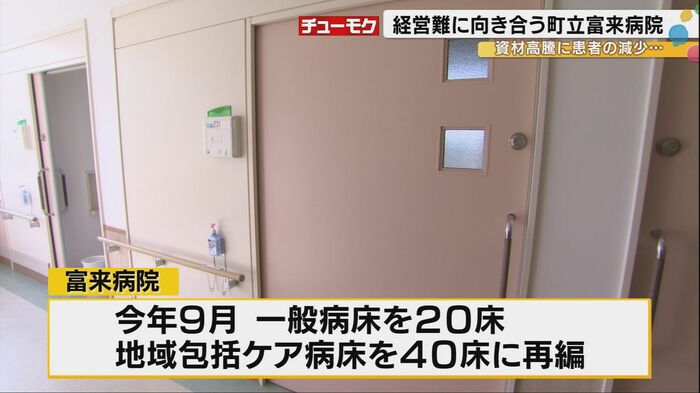

富来病院では高度な治療が必要な患者は七尾市や金沢市の総合病院に受け入れを要請しているため、一般病床の稼働率は低い状況が続いていた。そこで今年9月には一般病床を20床に減らし、地域包括ケア病床を40床に増やす再編を実施した。

公立病院の使命と経営の両立という難題

慢性的に続く厳しい経営状況の中、自治体が運営する公立病院とはいえ、赤字が続けば破綻する恐れもある。富来病院の竹村健一院長は、その難しさをこう語る。

「収益を守っていくことも病院を守ることの一つですし、でも収益のことだけを考えて医療はできないので。やはり地域の公立病院が果たす役割があるので。収益だけを考えてということはできないです。でもそれを全く無視してというわけにもいかないので、そこは本当に難しいところです」

公立病院の経営が厳しくなっている背景には、物価と光熱費の上昇に加え、人件費の増加も影響している。一方で、病院の収入となる診療報酬は国によって決められており、各病院の判断で値上げをすることはできない。

奥田哲平さん(北陸中日新聞・報道部記者)は、特に能登地方の複雑な事情をこう分析する。

「全国共通の問題だと思いますけども、能登はさらにもう1つ複雑な状況がありますよね。例えば能登担当の公立病院はもちろんですね、個人の病院、診療所でも患者数が減って、半分ぐらいになって厳しい経営を迫られてるということで、そういった公立病院も含めた病院が確保できなければ、能登で暮らし続けること、能登に戻りたいと思ってる人が戻れる環境が整わなくなってしまうのが厳しい状況かなと思います」

さらに奥田さんは、「石川県は奥能登の公立4病院について集約化、再編を検討していますけれども、経営状況が厳しくなれば、機能分担をして集約化するっていうのはやっぱり避けられないかなと考えてます」と、今後の展望についても言及した。

地域医療を守りながら経営を維持するという難題に直面する富来病院の挑戦は、全国の公立病院が直面する課題の縮図とも言える。過疎化や高齢化が進む地方において、住民の命と健康を守る公立病院の存在意義と、その経営の両立は喫緊の重要な課題だ。

(石川テレビ)