福井県の敦賀半島に「お産のじょうぐうさん」と呼ばれ親しまれる神社がある。春にはウメ、秋には紅葉を楽しめる自然豊かさに加え、宮司の心遣いが宿る“パワースポット”となっている。

安産や航海安全のご利益で知られる

日本三大松原の一つ、気比の松原から海岸沿いを北へと車を走らせること約15分、松の木に囲まれた鳥居が見えてきた。

車を降りると聞こえてくるのは、水が流れる音。境内に小さな滝があり、透き通った小川をそっとのぞくと、小さな魚が泳いでいる。

常宮神社は703年(大宝3年)に創建され、1713年(正徳3年)に建て替えられた本殿は県の文化財に指定されている。

まつられているのは神功皇后。この地で腹帯をお着けになり、のちに福岡県で皇子・応神天皇を安産されたことから、古くから“安産の神”と崇められてきた。

地元では「お産のじょうぐうさん」と呼ばれ親しまれている。

また、皇后がこの地を船出される際に海神をまつり海上の安全を祈願されたところ、日本海を渡って朝鮮まで無事に航海されたという由縁から“海の守り神”としても深い信仰を集めている。

日本最古とされる国宝の朝鮮鐘も所蔵

整えられた境内には、四季折々楽しめる花木が植えられていて、モミジも少しずつ色づき始めている。もう少し季節が進むと、鮮やかな紅葉が楽しめる。

境内にある収蔵庫には、国宝に指定された朝鮮鐘が収められている。

日本に伝わるものの中で最も古く、朝鮮の新羅時代、833年に造られ敦賀城主の大谷吉継が朝鮮出兵の際に豊臣秀吉の命で持ち帰り、1597年にこの神社に奉納したとされている。(※拝観料500円)

「参拝の思い出に…」宮司からの心遣い

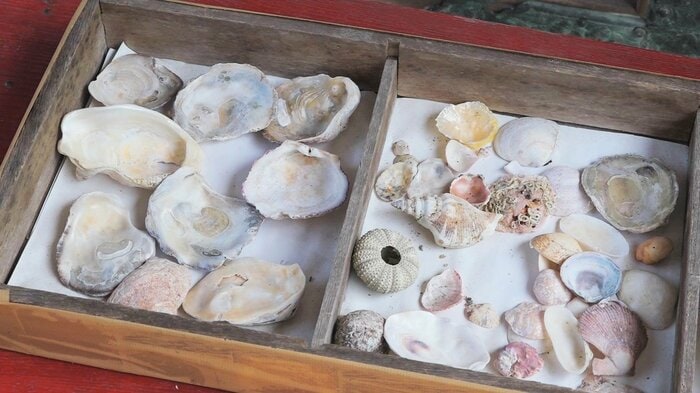

中門には、木箱の中に色も形も様々な貝殻が置いてある。実はこれ、宮司らが近くの砂浜で拾った貝殻なのだ。

その側にはヤマモミジの苗木も置かれている。境内に生えていたものをお裾分けしているという。

「参拝の記念にどうぞ」と書き添えられていて、宮司らの温かい心遣いが感じられる。

好みの貝殻を選んで中門を背に来た道を戻ると、鳥居の奥には拝殿がある。

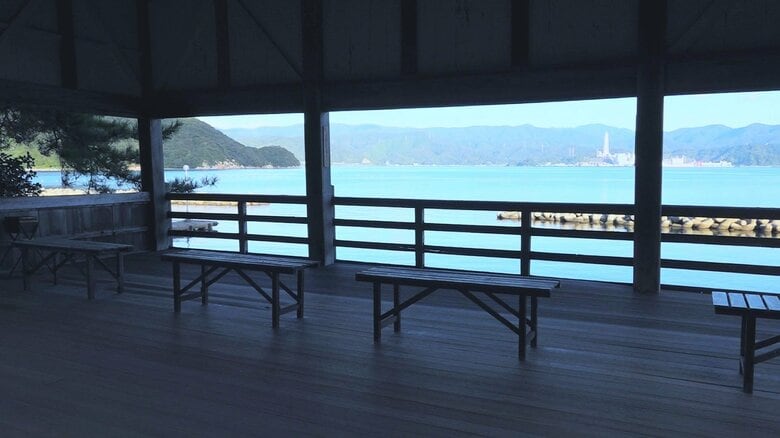

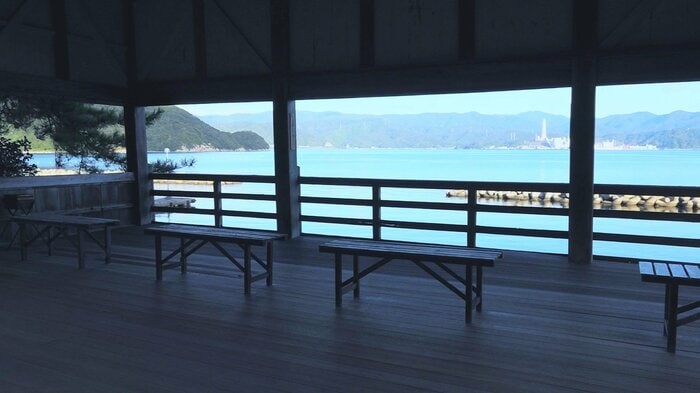

置かれている長椅子に腰かけると、額縁で切り取ったような敦賀湾の風景が。それは、時を忘れるほどの静けさと美しさだ。

聴こえてくるのは波の音、木々のざわめき。“お裾分け”の貝殻をそっと手のひらにのせ、心安らぐひとときを感じることができる。