2000年10月6日に発生した鳥取県西部地震から四半世紀が経過した。

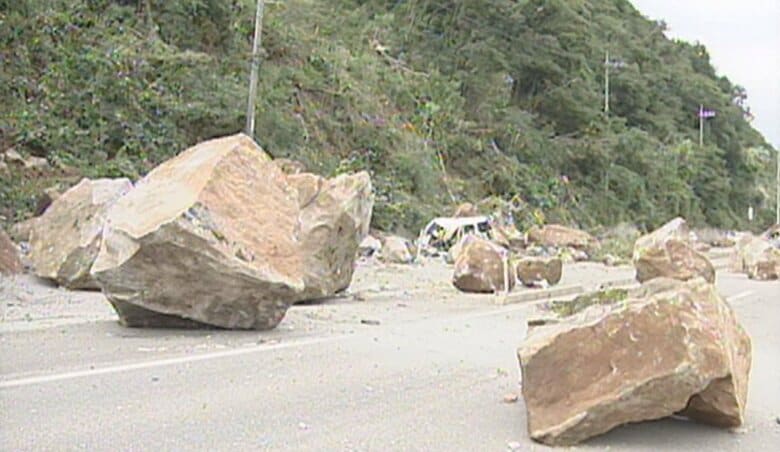

マグニチュード7.3の巨大地震は、境港市と日野町で最大震度6強を観測。

阪神・淡路大震災を超える規模の地震は、被災地に大きな爪痕を残した。

震災から25年を迎えた中、地震の教訓を活かし防災意識の強化を図るシンポジウムが開催された。

一方、被災地では防災活動の継続と記憶の風化という課題に直面している。

地震発生日にシンポジウム開催 記憶と経験共有を

鳥取県西部地震の発生からちょうど25年が経った10月6日、米子市では県主催の防災シンポジウムが開催された。

平井知事は地震当時を振り返りながら、「災害というのはいつ起こるかわかりません。次の災害に立ち向かっていける勇気と知恵を得ていきたい」と防災の重要性を強調した。

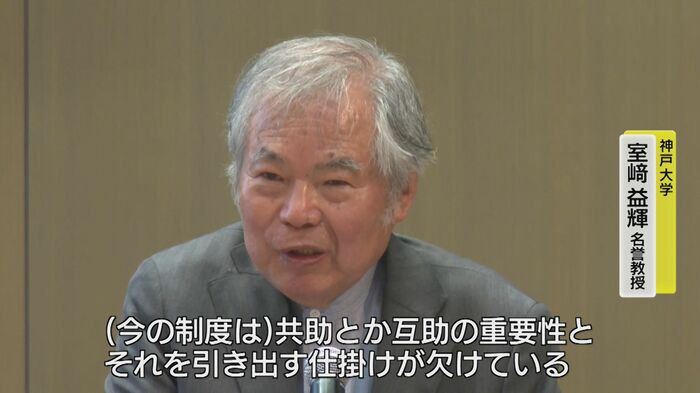

また、防災研究の第一人者である神戸大学の室崎益輝名誉教授は講演で、地域防災では、行政の避難所運営や支援物資の配給といった「公助」とともに、「自助・共助」の重要性を訴えた。

そして「共助や互助の重要性とそれをもっと引き出す仕掛けが欠けている」と指摘した一方で、「その共助の仕掛けが、鳥取(西部地震)にある」と、これまでの経験を踏まえた地域の取り組みを評価した。

シンポジウムでは、防災に強いコミュニティ形成についてのパネルディスカッションも行われ、参加者一人ひとりが防災意識を高める場となった。

震度6強…住民全員が被災者の町「記憶風化させない」取り組み

西部地震で震度6強を記録し、町内約1500戸すべての住宅が被災した日野町。

震災の日に合わせて毎年、町内全域を対象とした一斉避難訓練を実施している。

10月5日に行われた訓練では、特に被害が大きかった黒坂地区の住民たちの防災意識の高さが際立っていた。

「黒坂地区が一番被害がひどかったからみんなが防災意識を持って取り組んでいる」と訓練の参加者は話す。

避難する人々はヘルメットを着用し、非常持ち出し袋を背負い、隣家同士で声を掛け合いながら避難所へ向かった。

避難訓練後には、各自治会が独自に企画した防災学習が行われた。

ドローンによる行方不明者の捜索訓練、AEDの使用法講習会、炊き出し訓練など、様々な取り組みが自主的に実施された。

高まる「記憶の風化」への危機感

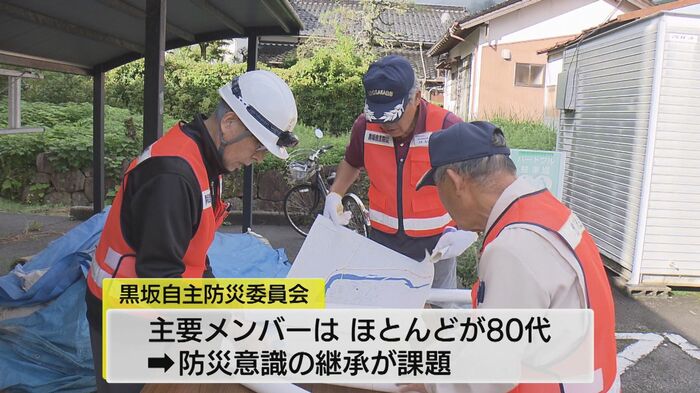

黒坂地区では、地震で孤立した経験から住民全員が構成員となる自主防災委員会を設立。

地域の子どもたちに震災体験を伝える活動や、地区独自の防災広報誌の発行など、継続的な取り組みを行ってきた。

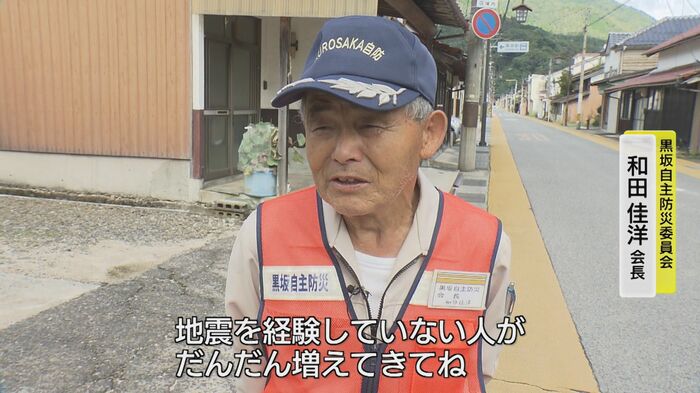

しかし、黒坂自主防災委員会の和田佳洋会長は「地震から25年、言えば短いけど経験したら長いです。地震を経験していない人がだんだん増えてきて」と、時間の経過による記憶の風化に危機感を示す。

さらに、防災活動を支える人材の高齢化も課題だ。

「役員が高齢化して固定してしまったので今のところは良い話がないですけど、これを今で辞めるのではなく続けていきたい」と和田会長は語る。

25年という歳月は確実に記憶の風化をもたらし、地震当時の経験者の高齢化も進む中、防災意識をいかに次世代に継承していくかという「防災のバトン」の課題に、被災地は直面している。

(TSKさんいん中央テレビ)