10月に入っても続く記録的な猛暑は、身近な牛乳に影響を及ぼしている。県内では生産量が2割減少し、物価高騰も相まって酪農家の離農が加速。私たちの飲む牛乳の未来が問われている。

記録的猛暑、牛乳生産に打撃

宮崎県内では10月に入っても30℃以上の真夏日を記録する地点があり、宮崎市と西都市では年間の真夏日日数が過去最多を超え、100日に達している。この長引く猛暑が、牛乳の生産量に深刻な影響を与えている。

新富町で年間約700トンの生乳を生産する松浦牧場。2代目として牧場を経営する松浦千博社長は、この夏の状況を「夏場がめちゃめちゃ暑かったので、例年に比べると2割くらい生産量が減っている」と話す。

松浦牧場では、2年前には1頭の牛から1日約30kgの生乳が生産されていたが、現在は約24kgまで落ち込んでいるという。2024年に続き、2025年も暑さによる生産量の減少は著しい。

九州生乳販連によると、夏休みが終わり、学校給食が再開し需要が増える中で猛暑が続いたため生産量が回復せず、九州全体で生乳が不足する事態となっている。

スーパーへの影響と酪農家の減少

スーパーの店頭ではどうなっているのか。

宮崎市の「ショッピングのだ」の野田京介さんは「一部出荷調整がかかっているものもあるんですけれども、ご覧の通り在庫はまだあるので大丈夫かと思います」と話す。

しかし、水面下では牛乳の生産基盤そのものが揺らいでいる。生産量の減少に拍車をかけているのが、酪農家の“離農”である。

物価高騰が経営を圧迫

松浦社長は離農が増える背景について「まずは農家の高齢化、あと設備の老朽化もあるし、今だとコロナからの物価高騰がずっと続いているので、なかなか牛乳の値段が上がらないけど、電気代とかエサ代とか物価は上がっている。なかなか利益が出ないというところで、離農を決意する人が増えている」と指摘する。

特に飼料価格はコロナ禍以前と比較して約2倍に跳ね上がったままだという。こうした状況に対し、松浦社長は現在の牛乳の販売価格について「今の価格は、やっぱりまだまだ安いかなと感じている」と胸の内を明かす。

松浦牧場 松浦千博社長:

物価に応じて牛乳の値段も上がってくれると、農家も経営しやすいし、安心して国産の製品が飲めるので、そちらのほうがみんなにいいのかなと感じている。1キロ200円とかで取引してくれると、多分もっと良くはなってくるのかなと思う。

それでも酪農を続ける理由

厳しい経営環境の中でも、松浦社長が酪農を続けるのには強い想いがある。

松浦牧場 松浦千博社長:

うちの牧場だと、牧場体験を通して、命の循環をいろいろな方に知ってもらいたいので、生産されている食べ物、牛乳に限らず野菜でも、どういう風にできているかをいろいろな人たちに知ってもらいたいなと思って経営をしている。

さらに、地元で生産される牛乳の価値について「牛乳は生ものなので、地元で生産されて一番フレッシュな状態を飲むのが一番おいしいので、地元に根差した酪農があって、おいしい牛乳を飲めるっていうのが一番幸せな環境かなと思う」と話す。

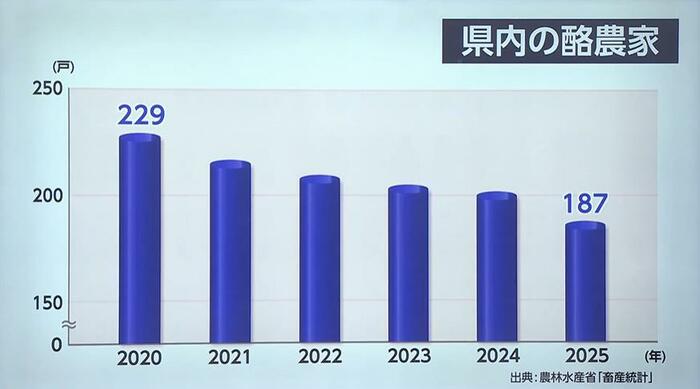

5年で2割減、県内酪農の現状

生産者の高齢化なども相まって、県内の酪農家の数は減少の一途をたどっている。

5年前には229戸あった酪農家は、この5年間で42戸、率にして約2割減少し、187戸となった。生産基盤をどう守っていくか、消費者も一体となって考えていきたい。

(テレビ宮崎)